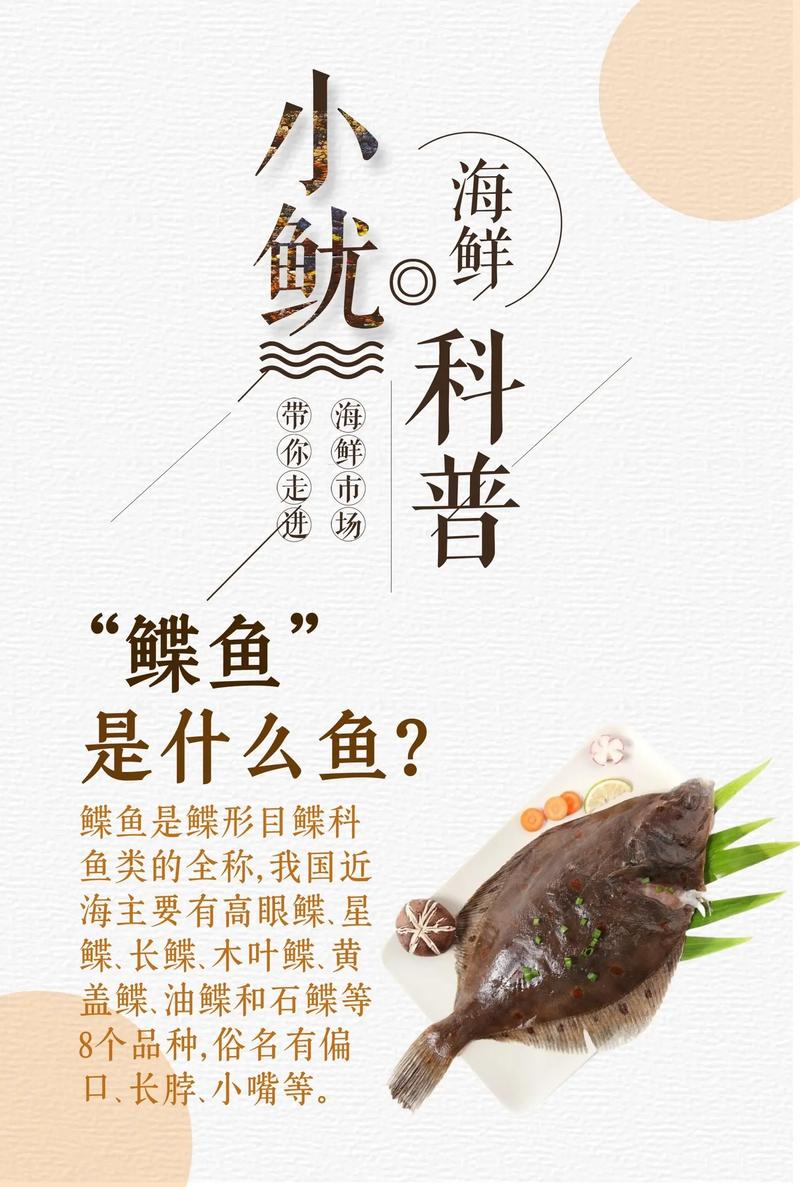

生命进化中的教育启示 在浩瀚的海洋深处,鲽鱼以其独特的生存方式演绎着生命的奇迹,这类侧扁型鱼类的进化历程,恰似一面棱镜,折射出教育生态构建的深层逻辑,当我们将目光投向这种身体不对称却游刃有余的生物时,会发现其生存策略中蕴含着丰富的教育哲学,从幼体阶段的对称发育到成体的适应性变异,鲽鱼的生长轨迹为当代教育提供了极具启发性的观察样本。

鲽鱼目物种展现的"不完全对称"特征,本质上是对生存环境的极致适应,其幼体阶段保持常规鱼类的双侧对称,随着发育进程逐渐出现颅骨扭转、单侧眼位移的形态变化,这种看似"畸形"的演化,实则是数百万年自然选择塑造的生存智慧,教育工作者从中获得的重要启示在于:标准化培养与个性化发展并非对立两极,而是生命成长不同阶段的需求呈现,正如鲽鱼幼体需要基础形态的完整性,基础教育阶段的共性培养同样不可或缺;而成熟期展现的特殊适应性,则对应着高等教育阶段的分流发展需求。

生存策略中的教育隐喻 深海环境赋予鲽鱼的伪装能力堪称自然界的艺术杰作,其表皮细胞能在神经调控下实现色素重组,实现与海底基质近乎完美的色彩融合,这种动态适应机制在教育场域中对应着个性化教学策略的运用,芬兰教育体系推行的"适应性课程"改革,正是借鉴了这种自然智慧——通过持续评估学生的认知特征,动态调整教学方案,使教育供给与个体需求始终保持匹配。

鲽鱼的侧身游动模式打破了鱼类运动的常规范式,这种看似笨拙的移动方式,在海底高压、低光照环境中却展现出独特的效率优势,教育创新往往需要类似的范式突破,日本"超级科学高中"计划正是典型案例,该项目打破传统学科界限,允许学生以课题研究为导向进行跨领域学习,虽然初期遭遇质疑,却成功培育出众多创新型人才,这种"非常规"教育模式的成效,印证了差异化发展路径的价值。

生态位理论的教育演绎 在海洋食物链中,鲽鱼占据着独特的生态位,它们既非顶级掠食者,也不属于底层浮游生物,而是通过精准定位实现了生存优势的最大化,这种生态位选择对教育分流具有深刻启示,德国双元制教育体系之所以成功,关键在于其帮助学生准确定位职业生态位,通过校企合作、工学交替的模式,使理论型人才与技术型人才在各自领域绽放光彩,这种多元成才路径与鲽鱼的生态智慧不谋而合。

鲽鱼种群的分布密度与海底地貌呈现高度相关性,在复杂地形区域,不同种类鲽鱼通过微生境分化实现共存,这种生态现象映射出教育资源配置的核心要义——优质教育不应是单一模式的复制,而应构建特色鲜明的"教育微生态",北京某重点中学推行的"学院制"改革,将传统年级制细分为科技创新学院、人文书院、艺术学部等特色单元,使不同特质的学生都能找到适合的发展空间,这正是教育生态多样化的成功实践。

动态平衡的教育哲学 鲽鱼的代谢调节机制展现了惊人的环境适应性,其体内酶系统能根据水温变化自动调节活性阈值,这种动态平衡能力对教育评价体系改革颇具启发,传统标准化考试如同恒定水温的鱼缸,而真正的教育应该培养学生应对环境变化的适应力,加拿大安大略省推行的"成长性评价"体系,将静态分数转化为动态能力图谱,正是借鉴了这种自然智慧。

海洋污染对鲽鱼种群的影响研究揭示出生态系统的脆弱性,当重金属含量超标时,鲽鱼会出现基因表达异常和繁殖能力下降,这警示我们教育生态的破坏往往具有滞后性和隐蔽性,当前教育领域盛行的"超前学习"现象,看似提升短期竞争力,实则可能造成认知发展失衡,上海教育科学研究院的追踪研究表明,过度培训的学生在高等教育阶段普遍存在创新乏力问题,这与鲽鱼的生态警示形成跨物种呼应。

教育生态系统的重构路径 鲽鱼胚胎发育过程中的基因调控网络,为教育阶段衔接提供了生物模型,特定基因的时序性激活确保发育过程的完整性,这提示各教育阶段应有清晰的培养重点,新加坡教育体系设计的"螺旋式课程",将核心概念按认知规律分阶段深化,正是这种时序性设计的成功范例。

海洋保护区的鲽鱼种群恢复案例展现了生态修复的可能性,当人为干预创造适宜环境后,受损种群展现出自组织修复能力,这对教育公平推进具有重要启示,我国"特岗教师"计划通过优质师资定向输送,使偏远地区教育生态逐步恢复活力,印证了教育系统自愈能力的客观存在。

站在生物进化与教育发展的交汇点,鲽鱼给予我们的不仅是生存策略的观察样本,更是教育哲学的自然隐喻,在标准化与个性化、共性与特性、传承与创新的辩证关系中,我们需要构建更具弹性和多样性的教育生态,正如达尔文在《物种起源》中所言:"能够生存下来的物种,既不是最强壮的,也不是最聪明的,而是最能适应变化的。"这种适应性的本质,正是教育应该赋予每个生命的核心能力,当我们以更开阔的视野审视教育时,终将理解:真正的教育智慧,往往蕴藏在自然界的生存策略之中。

(全文共计1682字)