(全文共1728字)

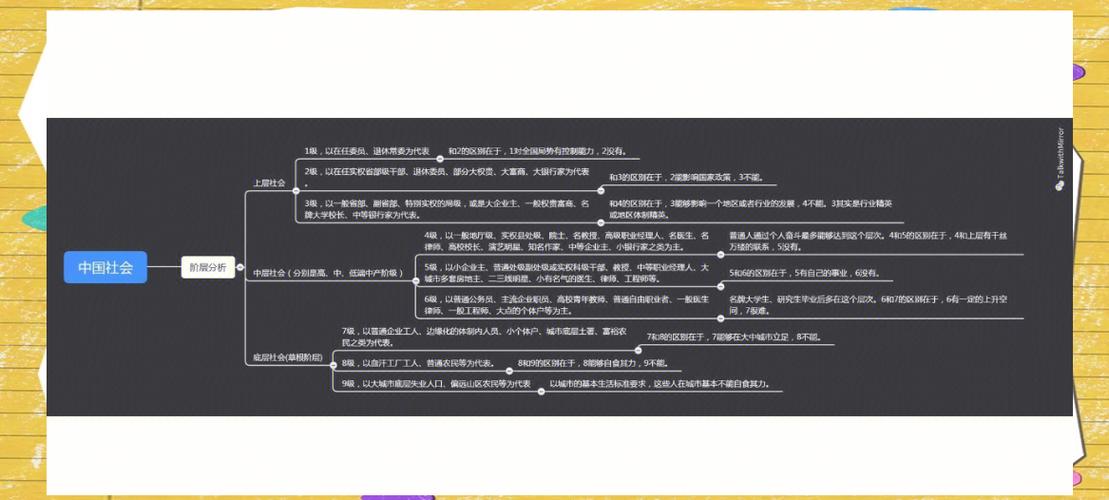

中国社会历来存在独特的分层体系,"新老三界"作为传统社会认知与现代发展需求交织的产物,其演变轨迹折射着深刻的文化基因与社会变革,这一分层概念的演变史,本质上是一部鲜活的社会教育发展史,既承载着传统文化的智慧积淀,又彰显着现代文明的价值重构。

老三界的历史溯源与文化基因 "三界"概念最早可追溯至汉代经学体系,《白虎通义》中"天地人"三才学说奠定了传统分层思想的哲学基础,至宋明理学兴盛时期,"三界"逐渐具象化为士、农、工的三级社会结构,形成"士绅治学、农夫固本、工匠兴业"的稳定格局,这种分层模式在明清时期达到顶峰,通过科举制度、户籍制度与行会制度的三重固化,构建起严密的社会教育体系。

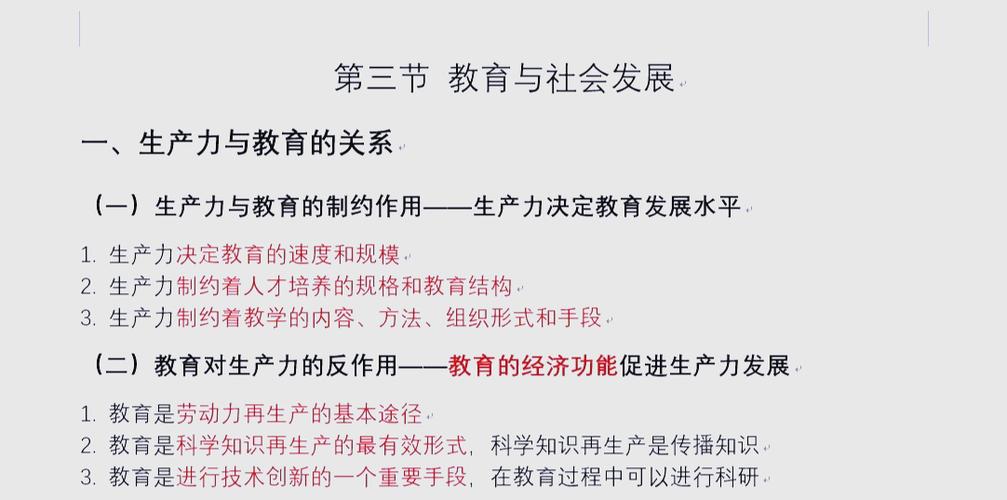

在传统教育场域中,三界划分具有鲜明的教化功能,士绅阶层通过书院教育维系文化传承,其《朱子家训》《颜氏家训》等家学典籍,构建起独特的精英教育体系;农耕文明孕育的"耕读传家"理念,使农民阶层在田间地头实践着最朴素的生存教育;工匠群体则通过师徒制实现技艺传承,在《考工记》《天工开物》等典籍中延续着实践教育传统,这种分层教育模式维系着传统社会数千年的稳定发展。

新三界的形成动因与结构转型 十九世纪末的洋务运动开启了分层体系的现代转型,张之洞"中学为体,西学为用"的教育主张,催生出首批技术官僚与产业工人,1905年科举制度的废除,从根本上动摇了传统三界的制度根基,民国时期杜威实用主义教育思想的传播,以及晏阳初、陶行知等教育家的平民教育实践,加速了社会分层的现代化重构。

新中国成立后,教育体系的重建推动着分层标准的根本转变,1952年院系调整确立的专才教育模式,配合计划经济体制下的职业分配制度,形成了工人、农民、知识分子的新型三界划分,这种分层模式具有鲜明的时代特征:知识分子通过高等教育体系培养,承担技术革新使命;工人阶级依托技工教育体系,支撑工业化建设;农民阶级在扫盲运动中提升文化水平,保障粮食安全。

教育现代化进程中的层级重构 改革开放带来的市场化转型,使得原有分层标准面临严峻挑战,1999年高校扩招政策的实施,导致高等教育从精英化向大众化转变,据教育部统计数据显示,1977年恢复高考时录取率仅为4.8%,至2020年高等教育毛入学率已达54.4%,这种量变引发质变的教育革命,彻底改变了知识分子的社会定位与功能属性。

新兴产业崛起催生出新的职业群体,互联网工程师、自由职业者、新农人等新兴阶层,打破了传统三界的边界,慕课(MOOC)等在线教育平台的普及,使教育资源的获取突破阶层限制,深圳"腾讯云认证"培训体系、浙江"淘宝大学"等企业教育模式,正在构建新型职业技能认证体系,这些变化推动着社会分层标准从学历本位向能力本位的转变。

分层教育体系的当代困境与突破 当前教育分流机制面临多重挑战,职业教育与普通教育的"双轨制"设计,在实践层面仍存在显著的阶层固化风险,北京师范大学2019年社会流动调查显示,重点高校农村生源比例持续走低,某些顶尖学府已跌破15%,这种教育机会的不均衡分布,正在加剧社会分层的代际传递。

新兴教育形态为层级流动开辟新路径,深圳职业技术学院推行的"学分银行"制度,允许技能证书折算学历学分;浙江推行的"农民大学生"培养计划,已累计培育12万名新型职业农民,这些创新实践正在重构教育认证体系,为阶层流动注入新动能。

未来教育图景中的分层治理 智能时代的到来正在重塑教育生态,人工智能辅助教学系统的应用,使个性化学习成为可能,上海试点的"教育云"平台,通过大数据分析实现精准教学,有效缩小了区域教育差距,这种技术赋能正在改变传统的教育分层模式。

教育公平机制的创新探索持续推进,北京推行的"校额到校"政策、江苏实施的"优质高中指标生"制度,都在尝试破解教育资源分配难题,这些政策创新与"双减"政策的配合实施,正在构建更加公平的教育分层机制。

从"士农工商"到"工农兵学商",再到当今多元化的职业群体,三界划分的演变史本质上是部教育理念的进化史,在新时代背景下,教育体系既要承续"有教无类"的传统智慧,又需创新"因材施教"的实现路径,未来的教育分层,应当是基于个体发展需求的动态调节系统,而非固化的社会定位框架,这需要教育工作者在坚守育人本质的同时,以更开放的胸怀拥抱变革,最终实现"各美其美,美美与共"的理想教育图景。

(作者系中国教育学会理事,社会教育学教授)