在敦煌莫高窟藏经洞出土的唐代写本中,一卷泛黄的《开蒙要训》残卷引起了学者注意,这件现存最早的儿童识字教材,用通俗易懂的四言韵语教授常用汉字,展现了我国识字教育源远流长的智慧传统,作为基础教育的重要载体,识字课本始终承载着民族文化传承与个体发展启蒙的双重使命,其发展轨迹折射出教育理念的时代演进。

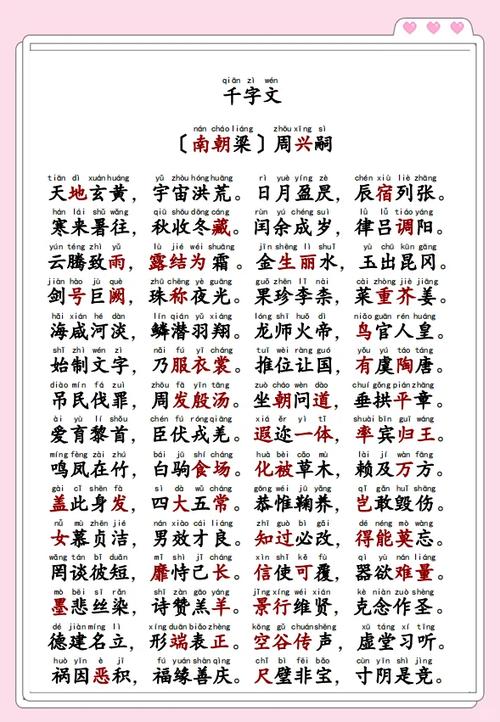

汉字启蒙的历史基因 中国古代识字教材的编写智慧至今令人惊叹,南朝周兴嗣奉敕编纂的《千字文》,以"天地玄黄,宇宙洪荒"开篇,将天文地理、历史伦理熔铸于千个不重复汉字中,开创了"文以载道"的识字传统,宋代《三字经》更将识字与蒙养结合,"人之初,性本善"的哲学启蒙与"马牛羊,鸡犬豕"的生活常识相得益彰,这些经典教材深谙汉字特性:四书韵语的节奏符合儿童语言习得规律,字词编排遵循"先实后虚"的认知逻辑,典故穿插实现文化浸润。

明清私塾教育统计显示,学童平均识字量达2000字即可应对日常读写,这得益于《百家姓》《千家诗》等教材构建的阶梯式学习体系,这种将汉字学习嵌入文化语境的教学范式,使识字过程自然转化为文化认同的塑造过程,敦煌出土的学童习字本上,既有工整的临摹字迹,也有信手涂鸦的简笔画,印证着古代识字教育"寓教于乐"的智慧。

科学认知的现代转型 五四新文化运动后,识字课本迎来现代转型,1922年商务印书馆出版的《新体国语教科书》,首次采用白话文编写,生字密度从传统的每课30字降至8-10字,这种改变基于儿童心理学研究成果,德国实验心理学家艾宾浩斯的遗忘曲线理论开始影响教材编写,生字复现率被纳入科学考量,1956年《小学语文教学大纲》明确规定"识字教学要遵循从简到繁、由易到难的原则",标志着汉字认知研究进入科学化阶段。

现代脑科学研究为识字教学提供新依据,fMRI成像显示,儿童认读汉字时同时激活左右脑区,这种全脑开发特性促使教材设计注重形音义多维联结,统编语文教材将"日、月、山、水"等象形字前置,正是利用视觉符号与语义的天然关联,北京师范大学认知实验室研究发现,结合汉字构形规律的识字教学,可使记忆保持率提升42%。

核心素养的当代实践 在深圳市某实验小学的语文课上,学生正通过"汉字溯源"APP扫描课本生字,增强现实技术将"休"字转化为倚树歇息的小人动画,这种多模态教学使抽象符号具象化,统编教材识字模块的创新设计,体现着"文化传承与理解"的核心素养要求:低年级设置"字族文"识字法,通过"青—清—请—情"的形声字家族系统构建汉字网络;中高年级融入书法鉴赏、汉字文化等拓展内容。

家校共育模式正在重塑识字场景,上海市推行"行走的识字课",鼓励家长带孩子辨认街巷招牌、公交站牌中的汉字,这种情境化学习印证了维果茨基"最近发展区"理论——在社会互动中建构知识,某教育科技公司的监测数据显示,参与实践活动的学生,汉字应用能力测评得分平均高出对照组27个百分点。

面向未来的创新探索 人工智能技术为个性化识字教学开辟新路径,自适应学习系统能实时分析学生的错字特征,上海某重点小学的试点表明,AI辅助教学使易混淆字辨析效率提升35%,但技术革新始终需要回归教育本质,北师大汉字认知研究中心强调:"键盘输入不能替代书写训练,手写过程对空间结构的把握是汉字文化传承的关键。"

在传统文化复兴背景下,汉字教育呈现文化自觉,教材编写者开始系统梳理汉字承载的哲学思维,如"仁"字的人我关系、"和"字的多元共生理念,台湾学者开发的"汉字思维导图"教学法,将单字学习延伸至文化母题讨论,这种深度学习模式正在被多地借鉴。

从甲骨卜辞到数字教材,识字课本始终是文明火种的传递者,当我们在博物馆看到汉代《急就章》木牍上稚嫩的笔迹,在课堂目睹学童用平板电脑书写"永"字的第八种笔顺,便能理解识字教育既是文化基因的复制,更是创新能力的培养,未来的识字课本必将以更开放的姿态,在守护汉字本真与拥抱技术革新之间找到平衡,继续书写属于这个时代的启蒙篇章。

(全文共1287字)