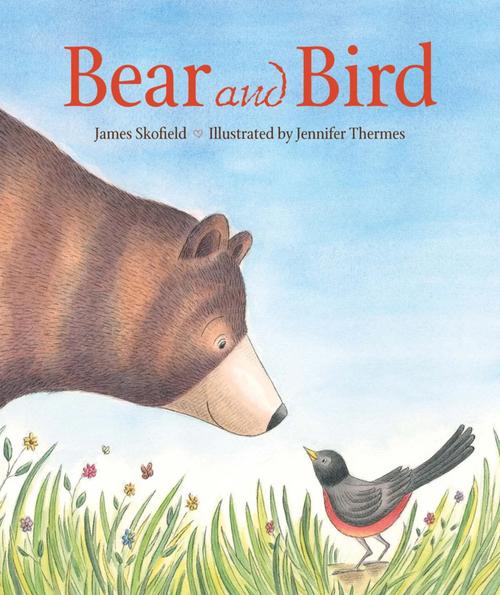

在茂密的森林深处,小鸟与大熊的相遇总是充满戏剧性,当轻灵的羽翼掠过厚实的皮毛,当清脆的鸣叫回应低沉的吼声,这场跨越物种的对话恰似教育实践中永恒的主题——如何在差异中寻找平衡,在互补中实现成长,这个充满隐喻的自然场景,为当代教育者提供了深刻的启示:真正的教育智慧,在于理解不同生命特质的内在价值,并构建让每个个体都能绽放的生态空间。

自然启示录:两种生命形态的教育隐喻 在生物进化史上,鸣禽与熊科动物代表着截然不同的生存策略,北美山雀每日需觅食上百次维持高代谢需求,而冬眠的棕熊能在长达五个月的休眠期中仅靠脂肪储备存活,这种生理差异映射在教育领域,恰似两类典型的学习者:前者如同思维活跃、需要频繁反馈的"小鸟型"学生,后者类似专注持久、善于深度思考的"大熊型"学习者。

现代课堂中的"小鸟型"学生往往表现出显著特征:他们思维跳跃性强,课堂参与度高,但专注力持续时间较短,某重点小学的课堂观察记录显示,这类学生在小组讨论环节贡献了72%的创新观点,但在需要持续书写的练习环节,错误率比其他学生高出40%,与之形成对比的是"大熊型"学习者,他们在某中学的长期追踪研究中展现出惊人特质:面对复杂数学问题时,坚持独立思考超过30分钟的学生中,85%最终找到了独特的解题路径。

教育迷思:单一化评估的生态危机 标准化教育的困境在森林寓言中早有预演:如果要求所有动物都学会爬树,那么大象永远都是失败者,某省重点中学曾进行过为期三年的教学实验,将传统讲授式课堂改为完全自主探究模式,结果"大熊型"学生的学业表现提升27%,而"小鸟型"学生成绩却下滑15%,这个反直觉的结果揭示了一个关键事实:教育模式的普适性神话需要被打破。

认知神经科学的研究为此提供了生物学证据,fMRI扫描显示,"小鸟型"学习者前额叶皮层激活模式呈散点状分布,对应发散性思维优势;而"大熊型"学习者则呈现稳定的带状激活,对应系统性思维特征,当教育评估仅采用标准化测试时,就如同用相同的尺子丈量飞鸟的翼展和熊掌的宽度,必然造成价值误判。

生态重构:构建互补型教育系统 芬兰基础教育改革的经验值得借鉴,在罗瓦涅米市的试点学校,教师采用"双轨课程设计":上午进行结构化知识传授,下午开展主题式项目学习,这种"大熊时段"与"小鸟时段"的交替安排,使不同学习类型的学生都能找到最佳状态,跟踪数据显示,实施三年后,学生总体学业水平提升19%,课堂问题行为减少43%。

上海市某民办学校的"学习类型档案"实践更具创新性,通过为期半学期的观察评估,教师为每个学生建立多维能力图谱,包括信息处理速度、注意力周期、社交需求强度等12项指标,在物理课堂中,教师会同时准备三种实验方案:快速验证型、深度探究型和协作创造型,这种"教育自助餐"模式使不同类型学习者都能获得适切挑战。

平衡的艺术:教育者的新素养 实现这种生态平衡需要教师发展新的专业能力,北京师范大学教师教育研究中心提出的"动态脚手架理论"强调,优秀教师应具备三种核心能力:精准识别学生当下认知状态的诊断力,灵活切换教学策略的应变力,以及创设多元学习路径的设计力,就像森林中的向导,既要懂得为飞累的小鸟提供枝头,也要知道为疲惫的大熊寻找洞穴。

家校协同机制的建立同样关键,杭州市某教育集团开发的"学习生态评估系统",通过智能手环采集学生生理数据,结合课堂表现生成个性化报告,家长可以看到孩子每天的高效学习时段、最佳休息频率等信息,有位母亲感慨:"终于明白为什么孩子写作业时总要站起来走几圈,这不是注意力缺陷,而是他的思维需要物理空间来展开。"

当教育者真正理解小鸟与熊的生存智慧,教室就会变成充满生命力的森林,急促的啄木鸟式提问与沉稳的熊式沉思同样珍贵,灵光乍现的瞬间与厚积薄发的沉淀都值得期待,教育的终极目标不是消除差异,而是让每个生命都能以最适合的方式成长——正如森林不会要求夜莺停止歌唱,也不会强迫棕熊学会筑巢,这种对生命本质的尊重与守护,正是教育生态最动人的风景。