——从民间传说到文化教育的多维启示

故事溯源:民间叙事的流变轨迹

作为中国四大民间传说之一,《白蛇传》的雏形可追溯至唐代的《博异志》,宋代话本《西湖三塔记》已具基本框架,明代冯梦龙编纂的《警世通言》第二十八卷《白娘子永镇雷峰塔》,标志着这个千年传说完成了从口头文学到经典文本的质变,在历代文人的再创作中,原本的志怪故事逐渐注入人文关怀,最终在清代形成完整的叙事体系。

这个演变过程折射出中华文化对异类形象的认知转变:从唐代的妖魔化书写,到宋元时期的人性化处理,直至明清时代的浪漫主义升华,白蛇形象从单纯的"蛇妖"演变为具有独立人格的"白娘子",反映出社会对女性地位、婚恋自由的思考变迁。

叙事解构:多维度的文化符号系统

(1)核心情节的象征隐喻 故事主线可解构为三重突破:物种界限(人蛇之恋)、伦理禁忌(人妖结合)、制度束缚(对抗法海),白素贞盗取仙草、水漫金山等经典情节,既是对传统礼法的挑战,也是对生命尊严的礼赞,许仙形象的摇摆性则体现了世俗观念与理想追求的永恒矛盾。

(2)空间叙事的文化地理学 西湖断桥、雷峰塔、金山寺等地理坐标构成特殊的文化场域,断桥相会的诗意场景,暗合中国园林美学中"残缺美"的哲学;雷峰塔的倒掉与重建,则成为集体记忆的物质载体,这些空间意象已超越地理概念,升华为民族审美心理的具象表达。

(3)角色体系的伦理映射 法海代表的宗教权威、白素贞象征的自然人性、许仙体现的世俗道德,构成稳固的三角张力,青蛇从侍婢到独立个体的演变,特别是现代改编中对其性别认同的探讨,展现出传统文化符号的现代诠释空间。

教育启示:跨学科的教学实践路径

(1)传统文化教育的现代转化 在基础教育阶段,可通过比较不同时期的文本版本,引导学生观察价值观演变,如对比唐代传奇中的恐怖叙事与清代弹词的浪漫书写,讨论社会思潮对文学创作的影响,某中学开展的"白蛇传版本研究工作坊",让学生通过文本细读发现:明代版本强调"警世"功能,而清代说唱文学更侧重情感描写。

(2)跨学科融合的教学设计 • 文学领域:分析田汉京剧剧本的诗化语言 • 美术教育:临摹《白蛇传》年画中的程式化符号 • 科学课堂:探讨中医文化在故事中的呈现(雄黄酒药理) • 伦理讨论:组织"法海是否正义"的辩论赛

(3)新媒体时代的传承创新 数字技术为传统文化教育提供新可能,某文化机构开发的AR互动项目,让学生在西湖实地通过手机扫描,即可看到不同朝代的"白娘子"形象叠化呈现,这种沉浸式体验有效解决了年轻群体对传统故事的距离感问题。

比较视野:全球化语境下的文化对话

将《白蛇传》置于世界民间文学谱系中观察,可见其独特的人文价值,与希腊神话中的美杜莎相比,白蛇形象完成了从恐怖化身到美德象征的逆转;较之《拉米亚》中的人蛇悲剧,《白蛇传》最终走向救赎结局,体现中华文化"天人合一"的哲学观,这种比较研究可作为跨文化理解的重要切入点。

现代表达:艺术改编的教育功能

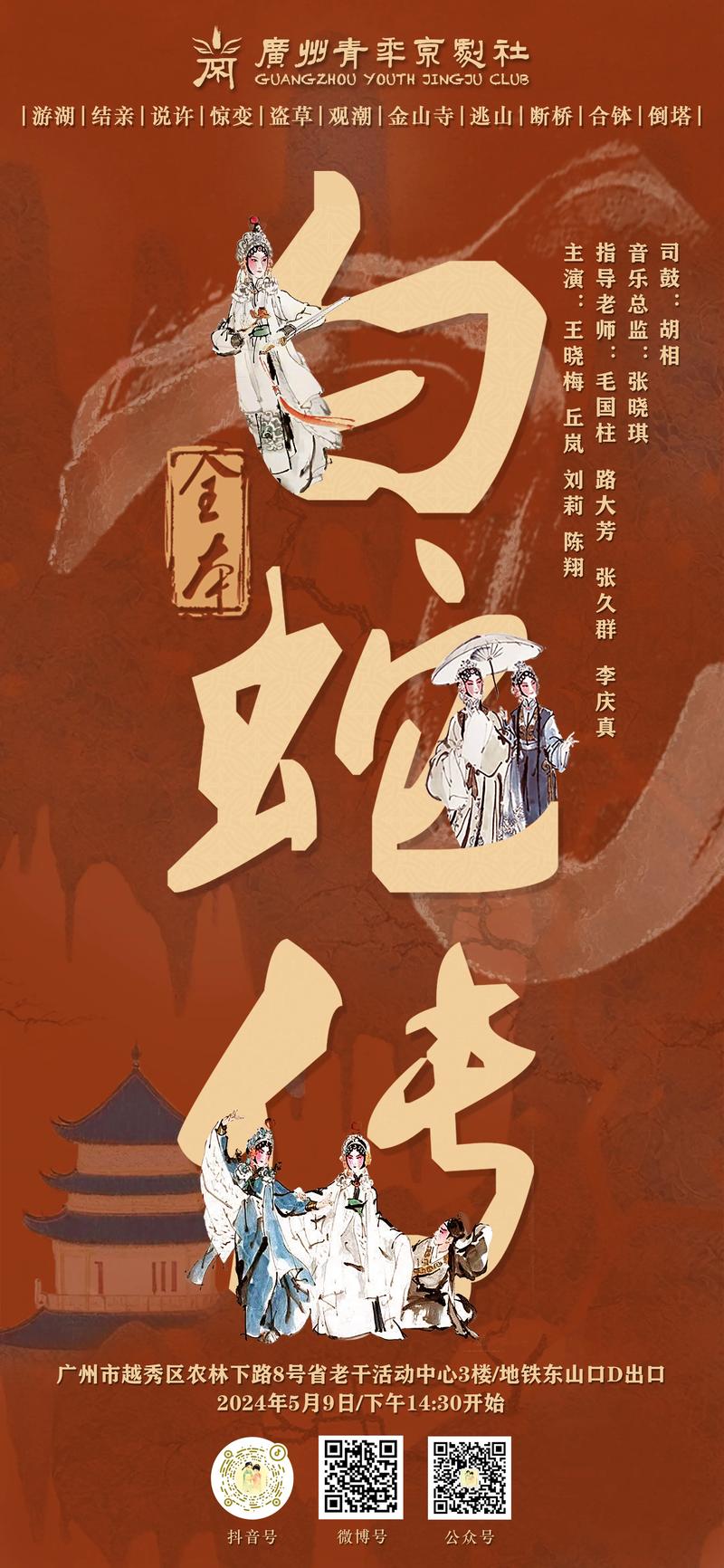

从1926年上海天一公司的首部影视改编,到2023年动画电影《白蛇:浮生》,不同时代的艺术再创造构成生动的文化接受史,教育实践中,可引导学生对比戏曲程式化表演与现代影视语言,理解艺术形式的传承创新,如京剧中的水袖功如何表现水漫金山,3D动画又如何用粒子特效呈现同样场景。

永恒魅力的教育解码

《白蛇传》历经千年流传不衰,其根本在于对人性的深刻诠释,在教育层面,它既是传统文化的活化石,更是创新思维的培养基,当我们带领学生拆解这个文化密码时,实际上是在进行多维度的思维训练:历史考证培养实证精神,文学分析提升审美能力,伦理讨论塑造价值判断,艺术改编激发创造思维,这种立体化的教育实践,正是传统文化实现现代转型的关键路径。

在数字文明时代,《白蛇传》的教育价值更显独特,它提示我们:技术革新不应消解文化深度,形式创新需要扎根精神本源,当00后学生通过虚拟现实技术"参与"断桥相会时,技术只是载体,真正传递的,仍是那个关于包容、勇气与救赎的永恒命题。