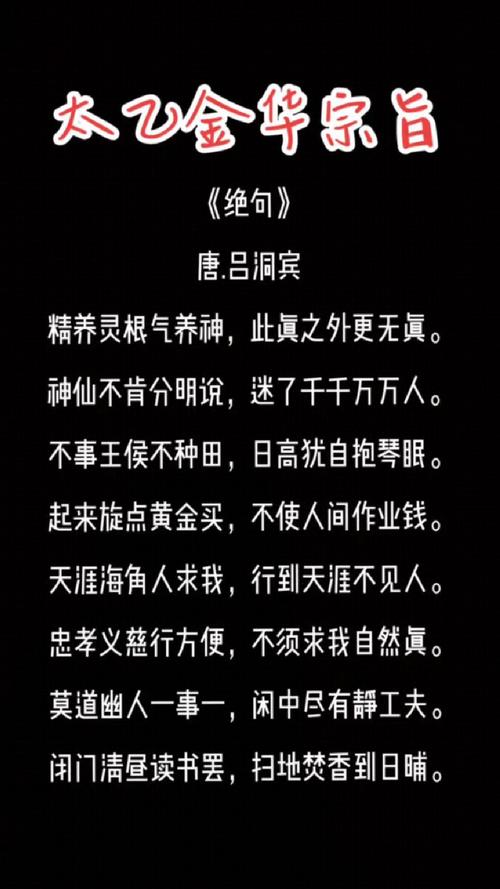

在中国道教神仙体系中,吕洞宾始终是一个充满矛盾张力的存在,这位被尊为"纯阳祖师"的得道真人,其生平传说中反复出现与风月场所的纠葛,最著名的便是《吕祖志》中记载的"三戏白牡丹"典故,这一看似悖谬的文化现象,折射出中国宗教文化中修行伦理与人性本真间的深刻角力,为我们理解传统社会的道德建构提供了独特视角。

历史文本中的多重叙事 关于吕洞宾与名妓的传说,最早可追溯至南宋《夷坚志》,书中记载吕祖化身书生,"游历花街柳巷,与名妓论道",值得注意的是,这类记载在元明时期出现明显分化:全真教典籍如《金莲正宗记》刻意隐去相关情节,而市井话本《吕洞宾飞剑斩黄龙》则大肆渲染其风流韵事,这种文本的裂痕,恰恰反映了精英宗教与民间信仰的价值分野。

明代《万历野获编》收录的"纯阳子度化名妓"故事,展现了更复杂的叙事结构,传说中吕洞宾为点化名妓柳青娘,故意与其结下露水姻缘,却在关键时刻显露仙家本相,这种"以欲止欲"的修行法门,暗合《道德经》"反者道之动"的哲学理念,将世俗欲望转化为修行的试金石。

宗教寓意的符号解码 从符号学视角剖析,传说中的名妓形象实为多重隐喻的集合体,她象征着修行者必须超越的"色欲关",这与佛教"红粉骷髅"的譬喻异曲同工,作为被拯救对象,名妓的皈依过程暗含道教"阴阳双修"的修行理念,明代丹经《悟真篇》所谓"竹破须将竹补宜,抱鸡当用卵为之",正是这种修行观的直接体现。

更深层的文化密码隐藏在空间叙事中,风月场所作为"俗世欲望"的具象化空间,与道观清修之地形成鲜明对比,当吕洞宾主动踏入这个禁忌领域时,实际上是在进行宗教意义上的"入世修行",这种修行方式打破了静室枯坐的传统模式,开创了"在尘出尘"的新型修炼范式。

社会伦理的镜像投射 吕洞宾传说在民间的广泛传播,深刻反映了传统社会的伦理焦虑,统计显示,明清时期涉及吕祖的风月题材戏曲多达27种,约占同期道教题材戏剧的43%,这种创作热潮背后,是市民阶层对僵化礼教的反叛需求,通过神仙破戒的故事,普通民众得以在想象中释放被压抑的本能欲望。

但吊诡的是,这些传说往往以道德训诫收场,如清初话本《吕祖显圣》中,沉溺青楼的士子最终在吕祖点化下幡然悔悟,这种叙事模式完美调和了欲望宣泄与道德规训的矛盾,构成维护社会稳定的文化缓冲机制,人类学家李亦园称之为"仪式性反结构"的典型范例。

现代视角的重新诠释 在当代语境下重审这些传说,可以发现其蕴含的进步性因子,吕洞宾对待风尘女子的平等态度,与道教"贵生"思想一脉相承,元代《纯阳帝君神化妙通纪》记载,吕祖曾作《警世诗》规劝世人:"二八佳人体似酥,腰间仗剑斩愚夫。"这种将欲望主体性归还女性的表述,在封建时代堪称石破天惊。

从性别研究角度切入,名妓在传说中绝非被动客体,明代《吕祖全书》载录的"青楼问道"故事里,名妓李师师与吕洞宾的机锋对答,展现了古代女性罕有的智性光芒,这种超越时代局限的叙事,为重构性别文化史提供了珍贵素材。

修行伦理的当代启示 吕洞宾传说揭示的修行智慧,对现代人仍具启示意义,其核心在于承认欲望的客观存在,继而寻求升华之道,这种"不即不离"的修行态度,与弗洛伊德"升华理论"形成跨时空呼应,当代心理学研究显示,适度接触欲望刺激反而能增强心理韧性,这与传说中"入世炼心"的理念不谋而合。

在价值虚无主义蔓延的当下,吕祖传说提示我们:真正的修行不在逃避而在超越,不在压抑而在转化,就像传说中吕洞宾将青楼变成道场,现代人同样可以在世俗生活中修炼心性,这种积极入世的修行观,或可为解决当代精神危机提供传统文化资源。

回望吕洞宾与名妓的千年传说,我们看到的不仅是神仙的风流轶事,更是整个民族在灵与肉、圣与俗之间的永恒求索,这些充满张力的叙事,既是对人性弱点的诚实观照,也是对精神超越的热切向往,当现代人在物欲横流中迷失时,或许应该重读这些古老传说,在欲望与修行的辩证关系中,寻找安顿心灵的智慧,毕竟,真正的修行从不是与欲望的决然割裂,而是在红尘烈焰中锻造不坏金身。