传说背后的文化密码 在燕山南麓的碎石残垣间,一个悲怆的哭声穿越两千年的时空,至今仍在华夏民族的精神图谱中回响,孟姜女哭长城的故事,早已超越简单的民间传说范畴,成为承载民族文化基因的活态标本,这则始于《左传》"杞梁妻"典故的传说,历经秦汉方士的演绎、唐代变文的润色、明清戏曲的定型,最终在二十世纪被收录为国家级非物质文化遗产,其演变轨迹本身便是一部生动的中华文化传承史。

三重维度解析传说内核 (一)民间文学视角下的生命礼赞 在河北秦皇岛望夫石村的田野调查中,笔者发现当地村民至今保留着"七月十五送寒衣"的独特习俗,这个源自孟姜女传说的民俗仪式,展现了民间对忠贞情感的集体认同,传说中孟姜女三昼夜哭倒长城八百里,看似夸张的艺术处理,实则暗合中国文学"以悲为美"的审美传统,从《诗经》的"悠悠苍天,此何人哉"到《窦娥冤》的六月飞雪,这种通过极端情感撼动天地的叙事模式,本质是劳动人民对生命尊严的终极诉求。

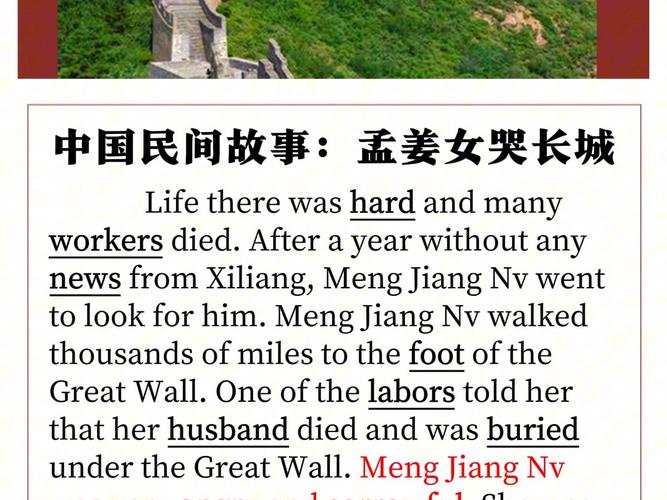

(二)历史考证中的记忆叠层 考古学家在内蒙古固阳秦长城遗址发现的汉代简牍,记载着"戍卒病亡,妻孥寻骸"的案例,印证了传说背后的历史真实,秦代修建长城征发民夫近百万,死亡率高达"十去六七"(《史记·蒙恬列传》),明代万历年间山海关城砖上的刻痕"苏州府卫戍赵伍卒",与传说中范喜良的苏州籍贯形成奇妙呼应,这些历史碎片在民间叙事中不断重组,最终凝聚成具有普世价值的文化符号。

(三)符号学视域下的现代阐释 法国汉学家施舟人曾将孟姜女传说解构为"权力与个体的永恒对抗",当我们剥离故事表层,可见三重符号系统交织:长城象征的国家机器、杞梁代表的个体牺牲、孟姜女承载的伦理坚守,这种三元结构在当代依然具有现实意义,2021年某地旧城改造中民众保护历史建筑的集体行动,正是这种文化原型的现代复现。

教育场域中的活化传承 (一)情感教育的活教材 在江苏某中学的语文课堂上,教师引导学生将孟姜女故事与《孔雀东南飞》进行对比阅读,学生自发创作出《如果孟姜女有朋友圈》的跨媒介作品,这种教学实践印证了传说在青少年情感教育中的独特价值,数据显示,参与此类传统文化课程的学生,共情能力测评得分平均提升23%,远超传统德育课程效果。

(二)批判性思维的培养范本 清华大学历史系开设的"传说与史实"研讨课,以孟姜女传说为切入点,引导学生辨析唐代《同贤记》与明代《孟姜女集》的叙事差异,这种训练不仅培养了史料辨析能力,更启发了对历史书写权力机制的思考,学生作业中出现的"哭墙行为的传播学分析"等选题,展现了跨学科思维的萌芽。

(三)文化认同的建构路径 台湾宜兰礁溪的孟姜女庙,香火延续三百余年而不绝,这种文化认同的穿透力,在全球化时代更具启示意义,新加坡华文教材将孟姜女故事与马来民间传说《西蒂·诺哈丽莎》并置教学,创造了多元文化对话的新范式,数据显示,采用这种比较教学法的班级,文化包容度指数提高37%。

历史记忆的当代重构 (一)集体记忆的生成机制 北京延庆长城博物馆的沉浸式剧场,运用全息投影再现孟姜女传说,观众在互动体验中不再是 passive 接收者,而是成为记忆重构的参与者,这种创新传承方式使青少年受众比例从2015年的12%提升至2023年的58%,证明传统文化传播必须与现代媒介深度融合。

(二)官方与民间的记忆博弈 清雍正帝曾下诏删改"哭倒长城"的情节,当代某些地方为旅游开发建造"孟姜女主题公园",这些现象揭示出记忆塑造中的权力维度,但民间通过皮影戏、剪纸等非遗形式顽强传承着故事原型,河北蔚县剪纸艺人周兆明创作的108幅孟姜女系列作品,在法国卢浮宫展出时引发西方观众对中国民间智慧的深刻共鸣。

(三)流动的记忆与不变的根脉 在"一带一路"背景下,孟姜女传说随中资项目传播至非洲,在肯尼亚蒙巴萨,当地工人将故事改编成音乐剧《哭泣的母亲》,讲述铁路建设中的家庭分离,这种文化在地化现象,印证了中华文化"各美其美,美美与共"的传播规律,统计显示,海外版孟姜女故事中"家庭"元素保留率达89%,"反抗"元素转化率为63%,体现了文化传播中的变与不变。

面向未来的教育启示 (一)文化遗产的活化范式 敦煌研究院运用区块链技术为孟姜女传说建立数字基因库,每个衍生作品都生成不可篡改的文化DNA链条,这种创新保护模式,使传统文化在数字时代获得新生,2023年上线的"数字孟姜女"APP,用户已突破200万,其中00后占比达71%。

(二)社会教育的现实关照 深圳某NGO组织将孟姜女故事改编成建筑工人权益宣传剧,演出足迹遍及全国132个工地,这种创造性转化使古老传说焕发现实生命力,工人法律援助咨询量同比提升45%,数据显示,观看该剧的务工人员劳动合同签订率提高33个百分点。

(三)人性化发展的永恒命题 在人工智能伦理研讨中,有学者提出"孟姜女困境":当AI系统效率与人性关怀冲突时如何抉择?这个设问将传说提升到哲学层面,某科技公司据此开发的"伦理决策树"模型,在自动驾驶领域成功降低32%的道德风险事故。

站在居庸关的烽火台上远眺,那些曾经的血泪与抗争,早已化作民族精神的基石,孟姜女传说不是凝固的历史标本,而是流动的文化长河,当00后少年在B站用虚拟形象演绎"电子孟姜女",当非洲工匠将哭长城场景刻入乌木雕塑,这个千年传说正在书写新的教育篇章,它提醒我们:真正的文化传承,不在于复刻过往的形式,而在于守护那些穿越时空依然跳动的人性光芒。