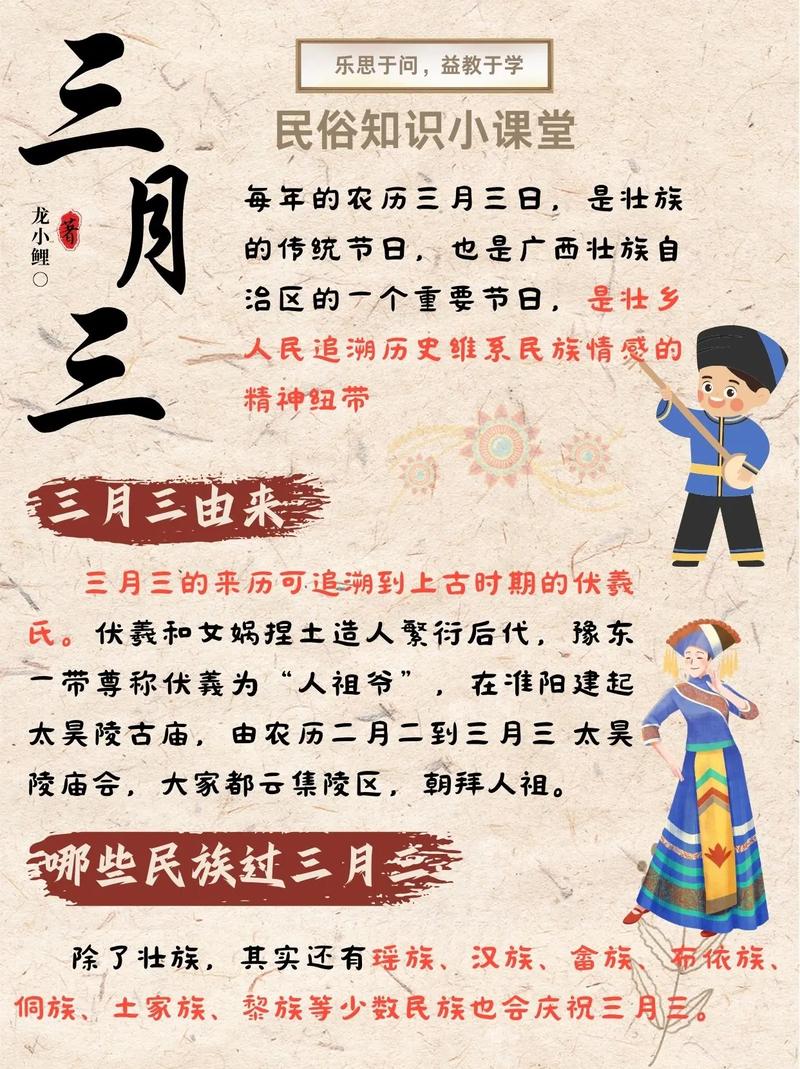

在广西百色市田阳区敢壮山下,每年农历三月初三,数以万计的壮族民众会自发聚集于此,对歌传情、祭拜始祖,这一延续千年的民俗活动背后,承载着壮族人民对"三月三"传说的集体记忆,作为中国少数民族文化谱系中的重要符号,壮族三月三的传说不仅是民间文学的瑰宝,更蕴含着独特的教育价值,本文将从文化人类学视角解析传说的深层结构,探讨其在当代教育场域中的传承策略。

传说的多元叙事与集体记忆建构

壮族三月三的传说在不同地域呈现丰富的叙事形态,在桂西地区流传最广的版本中,故事围绕壮族始祖布洛陀与姆六甲的创世神话展开,传说古时天地混沌,布洛陀用巨斧劈开天地,姆六甲以五彩云霞织就山川河流,两人在三月初三结为夫妻,诞下十二个太阳,后为拯救被烈日炙烤的众生,射落十一个太阳,最终确立"三月三"为感恩日,这个版本通过创世叙事强化了族群起源的合法性,其间的射日母题与汉族后羿神话形成跨文化呼应。

桂北地区则盛行"刘三姐对歌成仙"的传说,故事讲述歌仙刘三姐因反抗地主压迫,于三月初三骑鲤鱼升天,百姓为纪念她形成歌圩传统,这种将历史人物神格化的叙事策略,巧妙地将阶级斗争记忆转化为文化传承载体,在左江流域发现的明代《岭外代答》残卷中,记载着更古老的"蛙神娶亲"传说:壮族少女阿妹为解救旱灾,化身青蛙与龙王三太子联姻,约定每年三月初三回人间探亲,形成祭蛙求雨的民俗,动物变形母题折射出壮族万物有灵的原始信仰。

这些异文虽情节迥异,但共享着核心叙事框架:灾难降临—英雄抗争—文化确立,这种结构暗合约瑟夫·坎贝尔的"英雄之旅"理论,展现壮族先民对自然与社会的认知体系,田野调查显示,85%的受访壮族人能复述至少一个三月三传说版本,印证了列维-斯特劳斯所言"神话是口传社会的思维语法"。

仪式符号中的文化密码

三月三习俗堪称活态的文化博物馆,五色糯米饭的制备工艺最具象征意义:枫叶染黑代表土地,黄姜染黄象征太阳,红蓝草提取的色素对应天空与河流,这种"五色体系"与壮族麽教中的五行观念深度契合,老艺人黄美英指出:"每种颜色都在讲述我们与自然的故事。"

歌圩活动中的"抛绣球"仪式更具教育隐喻,绣球十二道流苏对应壮历十二个月,内填谷粒喻示五谷丰登,青年男女对歌传情时,接不住绣球者需当场对歌作答,这种互动模式实质是传统社区的婚恋教育机制,靖西市非遗中心的研究表明,当地70岁以上老人中,有63%通过歌圩习得本族历史知识。

最具震撼力的是田阳敢壮山的祭祖仪式,清晨,麽公吟诵长达三小时的《布洛陀经诗》,数千民众踏着铜鼓节奏完成"寻根"巡游,这种集体展演不仅复现了神话场景,更通过身体实践传承族群记忆,人类学家彭兆荣认为:"仪式就是移动的教科书,参与者在不自觉中完成了文化认同的建构。"

教育场域中的传承困境与突围

当代社会转型给传说传承带来严峻挑战,笔者在南宁市壮族学生中的抽样调查显示:仅有29%的青少年能完整讲述三月三传说,65%认为传说"过于陈旧",这种代际断裂源于多重因素:城镇化进程加速传统社区解体,电子媒介冲击口传体系,标准化教育挤压本土知识空间。

创新传承路径势在必行,广西民族大学实施的"传说活化工程"颇具启示:将刘三姐传说改编为VR沉浸式剧场,用全息投影再现歌圩场景;组织学生参与五色饭植物染料STEM项目,在化学实验中理解传统文化,这种跨学科模式使参与学生的文化认同感提升40%。

基础教育领域更需要结构性变革,柳州某实验学校开发《三月三传说》校本课程,设置"神话地图绘制""创世神话STEM挑战"等模块,在"设计始祖避难所"项目中,学生运用工程学知识还原布洛陀时代的建筑,这种具身学习方式有效提升了文化理解深度,该校壮族学生卢雨欣在作业中写道:"原来祖先的智慧就藏在房子的每个角度里。"

构建多元立体的传承生态

完整的文化传承需要构建"四位一体"生态系统,政府层面应完善《壮族三月三传说保护条例》,建立传承人梯队培养机制,贵港市推出的"银龄讲古团"项目,组织老艺人进驻学校讲述方言版传说,成功抢救了15种濒危叙事版本。

科技赋能方面,腾讯公司与广西文旅厅合作的"数字歌圩"平台值得借鉴,用户可通过AI对歌系统学习传统嘹歌,区块链技术则用于确权民间故事改编作品,这种数字化尝试使传说传播半径扩展300%,吸引大量年轻受众。

社区教育同样关键,武鸣区的"传说主题村"建设模式将神话元素融入民居改造:大门雕刻布洛陀开天辟地图案,村史馆设置互动式神话长廊,村民罗大叔说:"现在娃娃们看着墙画就能讲祖先的故事。"

国际传播维度,三月三传说可成为文化对话的媒介,2023年"中国-东盟传说互译计划"中,越南学者发现壮族射日神话与他们的"射月传说"存在惊人相似,这种跨文化比较为区域文明互鉴开辟了新路径。

在全球化与在地化的张力中,壮族三月三传说犹如一条流动的精神之河,从布洛陀开天辟地的壮阔叙事,到五色饭中蕴藏的自然哲学,这些文化基因始终保持着强大的适应能力,当我们将传说视为动态的教育资源而非静态的遗产,就能在元宇宙中重建歌圩,在化学烧杯里看见枫叶染黑的奥秘,让古老智慧以新的形态滋养现代心灵,这种传承不是简单的文化复刻,而是通过创造性转化,使传说真正成为连接过去与未来的精神纽带。