在云南石林的奇峰异石间,每当月夜降临,撒尼老人总会指着山间朦胧的轮廓,向年轻一代讲述那个传唱了六百年的故事,阿诗玛的传说早已超越了普通民间故事的范畴,它是一部镌刻着撒尼族精神密码的活态教科书,更是这个山地民族代际传承的教育范本。

口传文化中的教育智慧

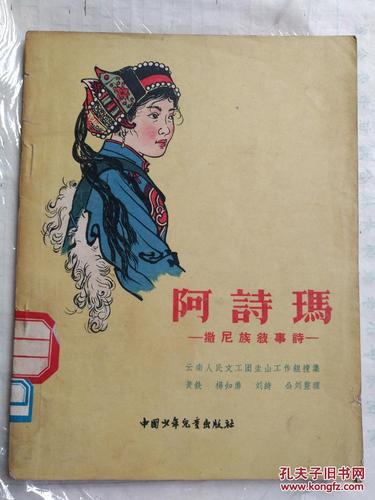

撒尼族作为彝族的重要支系,长期生活在滇东高原的喀斯特地貌区,在缺乏文字记载的历史长河中,阿诗玛的传说以口耳相传的方式,将撒尼人的宇宙观、伦理观和生存智慧编织成可感知的文化符号,故事中阿诗玛被热布巴拉家劫持的遭遇,折射出撒尼人对等级压迫的集体记忆;阿黑与阿诗玛突破重重阻隔的爱情,则蕴含着对婚姻自主权的朴素诉求,这些看似简单的叙事单元,实则是撒尼先民为后代精心设计的社会认知课程。

这个传说的教育功能体现在其独特的传播机制中,撒尼人在火塘边的讲述从来不是单向灌输,而是通过问答、对歌等形式实现的互动教学,当老人唱到"三岁拿镰刀,四岁背竹篓"时,孩童会追问农具的用途;当叙述阿黑射箭退敌的情节时,青年们会模仿拉弓的姿势,这种寓教于乐的方式,使撒尼少年在故事场景中自然习得生产技能、战斗本领和处世之道。

多重维度的教育内涵

在道德教育层面,阿诗玛的传说构建了完整的价值体系,阿诗玛母亲临终前"清水当镜子,双手当梳子"的叮嘱,将勤俭持家的美德具象化为生活细节;阿黑翻山越岭解救爱人的壮举,则诠释了责任与勇气的真谛,这些道德训诫通过具体可感的情节呈现,比抽象说教更具感染力。

生命教育在这个传说中呈现出独特的光谱,撒尼人用"洪水淹没热布巴拉家"的结局,传递着"善有善报"的朴素哲理;而阿诗玛最终化为石峰的宿命,则暗含对自然力量的敬畏,这种将生命轮回与地理景观相联结的叙事策略,帮助撒尼儿童建立起人与自然的共生意识。

性别教育的智慧尤为值得关注,撒尼社会虽保留着某些母系遗风,但故事中阿诗玛既能织布绣花,又能骑马射箭的形象,打破了传统性别角色的藩篱,这种刚柔并济的女性典范,为撒尼少女提供了多元的成长参照。

文化传承的教育机制

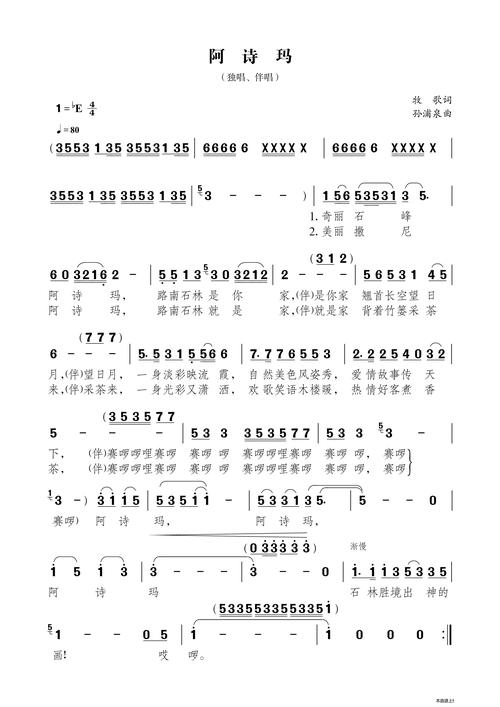

撒尼人将教育融入日常生活的智慧令人叹服,月琴弹唱时的即兴创作,刺绣图案中的象征符号,甚至毕摩祭祀时的吟诵调式,都是阿诗玛传说的不同演绎版本,这种全方位、沉浸式的教育模式,使文化基因得以在岁时节庆、人生礼仪中自然传承。

故事中的教育密码更隐藏在撒尼语特有的表达方式里,撒尼谚语"老虎不在家,猴子称霸王"出自传说中热布巴拉作恶的情节,这种将抽象道理具象化的语言传统,构成了独特的思维训练体系,研究者发现,撒尼儿童在聆听故事时,其叙事逻辑能力较同龄人更为突出。

现代语境下的教育启示

面对全球化浪潮,阿诗玛传说正在经历创造性转化,石林县中小学开发的"阿诗玛文化课",将传说元素融入语文、历史、美术等学科;非遗传承人王玉芳创编的现代版《阿诗玛》歌舞剧,用全息投影技术再现"石林化峰"的经典场景,这些创新实践证明,传统文化教育完全能够与现代教育体系有机融合。

在乡村振兴战略中,阿诗玛传说展现出新的教育价值,撒尼村寨开展的"故事妈妈"项目,鼓励妇女用方言讲述阿诗玛故事;青年创客开发的AR互动绘本,让儿童通过扫描刺绣图案触发立体故事场景,这种传统与现代交融的教育模式,为少数民族文化传承提供了新思路。

六百年来,阿诗玛的传说始终在履行着它最初的教育使命,从火塘边的口传心授到多媒体教室的沉浸体验,从石林深处的村寨到世界非遗的舞台,这个古老故事始终在诉说着一个山地民族的精神密码,当我们重新审视这份文化遗产时,发现的不仅是一个凄美的爱情传说,更是一部蕴含着教育智慧的活态经典,在文化多样性日益珍贵的今天,阿诗玛传说给予我们的启示远比想象中更为深远。