(引言) 北宋画家崔白曾绘《寒雀图》,九只麻雀在枯枝上或立或栖,形态各异,千年后的今天,当我们重新审视这个经典意象,三只不同成长阶段的小鸟恰好构成了理解教育本质的绝佳隐喻:第一只蜷缩在巢中等待哺育的雏鸟,第二只在枝头试飞却频频跌落的幼鸟,第三只冲破云霄俯瞰大地的成鸟,这三种生命状态暗合教育过程中保护、试错与超越的永恒命题,恰如《礼记·学记》所言"玉不琢,不成器",教育的本质正是在这三个阶段的辩证统一中逐渐显现。

(第一部分:温暖巢穴里的绝对安全) 破壳第七天的山雀幼雏,绒毛未褪便已懂得张大嫩黄的喙,这个阶段的生存完全依赖亲鸟精准的育雏节奏:每15分钟一次的喂食,体温恒定的羽翼遮盖,随时驱逐入侵者的警戒,现代教育体系中的基础教育阶段恰似这个温暖的巢穴,标准化课程如同亲鸟衔来的昆虫,教师如同昼夜守护的成鸟,日本"宽松教育"改革失败的教训证明,过早取消基础知识的结构化传授,就像拆毁雏鸟的巢穴般危险。

但这种绝对安全的庇护需要清醒的界限,2017年震惊教育界的"神童魏永康事件"印证了过度保护的灾难性后果:母亲代劳一切生活琐事创造出的"无菌环境",最终培育出无法适应社会的"巨婴",就像鸟类学家观察到的现象——人工饲养的朱鹮幼雏若未经历自然脱落胎羽的过程,永远学不会梳理羽毛,教育者需要谨记《颜氏家训》的告诫:"父母威严而有慈,则子女畏慎而生孝",保护的本质是为成长积蓄能量而非替代成长。

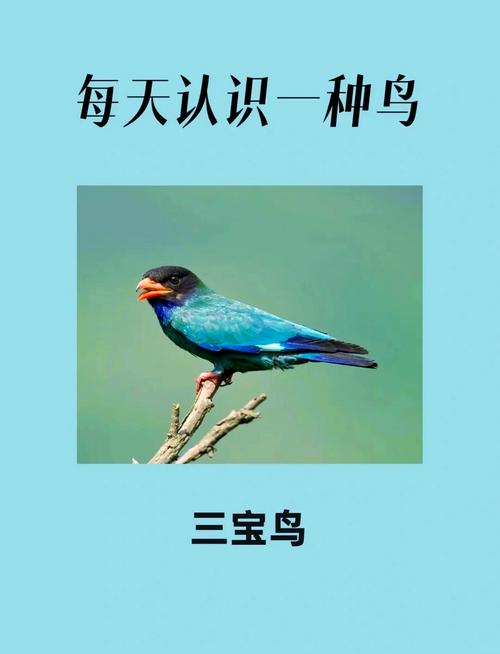

(第二部分:断枝上的试飞哲学) 当幼鸟尾羽长出第四根白色飞羽,那个决定命运的黎明就会来临,生物学家记录到,蓝山雀父母会故意振动巢穴周围的树枝,迫使幼鸟离开舒适区,这种看似残酷的驱赶,实则是进化的智慧,正如芬兰教育改革的成功经验:将70%的课堂时间转为森林实践课程,让学生在真实的跌倒中理解重力,在自然观察中领悟几何,这种教育哲学与庄子"堕肢体,黜聪明"的忘知之境不谋而合。

中国家长常陷入的"35度斜坡困境"颇具启示:为孩子修建平缓的滑坡固然安全,但日本幼儿园设计的55度陡坡虽导致更多擦伤,却让孩子真正掌握了重心调节,美国心理学家安吉拉·达克沃斯的"砂纸理论"指出,适度的挫折就像砂纸,既能打磨能力又不会造成深度创伤,犹他大学的追踪研究显示,经历过可控失败的青少年,其前额叶皮质发育比过度保护者早熟2.3年,这印证了《学记》"时过然后学,则勤苦而难成"的古老智慧。

(第三部分:云端之上的超越性成长) 金雕幼鸟的首次迁徙要穿越800公里风暴区,这段旅程没有任何成鸟陪伴,生物学家在阿尔卑斯山脉的观测发现,那些独自穿越雷暴的幼鸟,其导航神经元数量是人工训练同伴的3倍,这揭示出教育的终极目标:培养不需要教育者的学习者,德国洪堡大学创设的"空白课程表"实验印证了这点:学生自主设计的量子物理研讨会产生出超大纲37%的原创成果。

这种超越性成长在中国传统书院教育中早有雏形,朱熹主持白鹿洞书院时,每月仅安排三次集中讲授,其余时间弟子们"自学自修,自问自辩",王阳明龙场悟道的经历更证明,当知识积累突破临界点,顿悟就会在自由的思辨中迸发,现代教育应如苏轼《日喻》中的"南方多没人",在深水区自然习得游泳之道,剑桥大学三一学院的苹果树依旧结果,但再不需要牛顿之外的发现者。

( 三只小鸟的成长寓言,勾勒出教育从"必然王国"向"自由王国"跃迁的三重境界,从甲骨文的"教"字结构看,左上角的爻卦象征知识传承,右下子形旁的杖形却暗示着适度惩戒,这种古老的教育智慧与当代脑科学研究惊人契合:基底神经节在安全环境中发展模式识别,前额叶皮质在挑战中强化决策能力,而默认模式网络正是在放空时产生创造性连接,教育的真谛或许就藏在《诗经》"鸢飞戾天,鱼跃于渊"的意象中——提供适度的风浪,守护本真的生命冲动,让每个灵魂都能找到属于自己的翱翔维度。