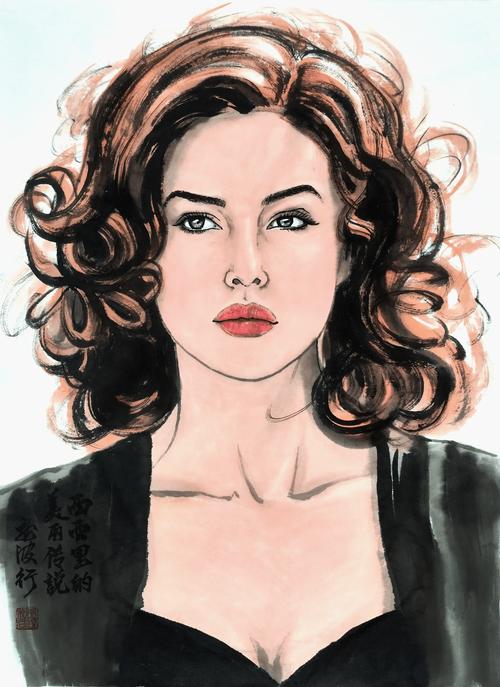

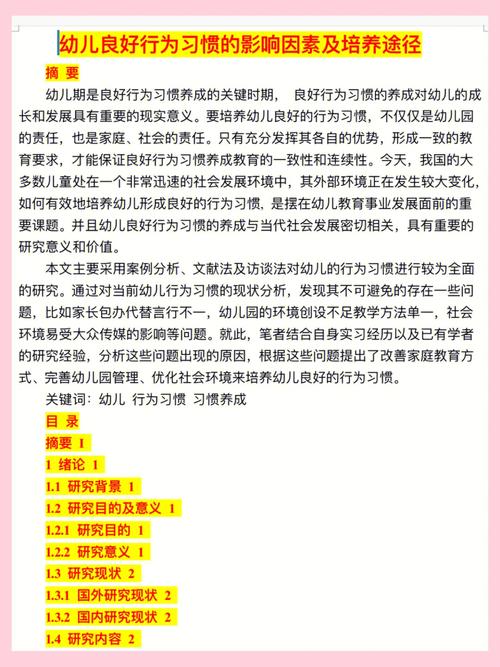

土家族民间故事的当代价值 在武陵山脉绵延的褶皱中,土家族世代传承着独具特色的口头文学传统,作为我国第七大少数民族,土家族民间故事不仅是民族记忆的载体,更是蕴含着独特文化基因的精神图谱,流传于鄂西清江流域的《罗兰娇》传说,以其鲜明的女性主体叙事与生态哲学思想,在当代语境中展现出超越时空的文化价值,这个故事以土家族特有的"摆手歌"形式传唱,讲述少女罗兰娇突破性别桎梏成长为土司王,最终为守护族人化为山石的传奇经历,折射出土家族文化中深层的性别观念与自然观。

故事文本的叙事结构分析 (1)个体与族群的命运交织 故事始于清江之畔的土司继承危机,老土司膝下无子,聪慧果敢的女儿罗兰娇在"摆手堂"前通过比武、对歌、占卜三重考验,打破"女不承嗣"的祖制,这个情节设置暗合土家族"女儿会"的古老习俗,在看似严苛的父权制度下保留着性别平等的文化裂隙,罗兰娇的继位仪式中,土老师手持牛角号吟唱的祝词"女儿身,男儿胆,白虎星君护周全",巧妙地将传统性别符号进行解构重组。

(2)自然与超自然的平衡法则 故事中三次重大危机皆源于自然失衡:白虎为患对应生态链断裂,山洪肆虐暗喻水文系统紊乱,地动山摇象征地质结构变化,罗兰娇的应对策略呈现出系统性生态智慧——驯化白虎而非猎杀,开凿沟渠疏导而非筑坝拦截,以身体补天裂而非祈求神灵,这种"顺势而为"的治理哲学,与土家族"赶仗"(围猎)时"网开一面"的传统形成互文。

(3)牺牲精神的文化原型 故事高潮处,罗兰娇化为"女儿岩"的结局,延续着土家族"化石母题"的叙事传统,这种将个体生命转化为永恒自然物的文学处理,既是对《盐水女神》《巴务相》等始祖传说的继承,也暗含着"天人合一"的哲学认知,值得注意的是,化为岩石的罗兰娇始终面朝村寨方向,这个细节投射出土家族"向寨而居"的空间伦理。

女性意识觉醒的三重维度 (1)权力场域的性别突围 在18世纪改土归流的历史背景下,故事中罗兰娇的执政实践具有特殊意义,她废除"初夜权"陋习、设立女子学堂、推行"刀耕火种"轮休制,这些改革举措在维护土司制度框架内进行渐进改良,反映出民间对理想治理者的期待,口传版本中特别强调她"日理阳、夜断阴"的双重执政能力,将女性特质转化为治理优势。

(2)身体政治的文化隐喻 传说详细描述了罗兰娇的三次身体蜕变:及笄礼上刺破手指的血盟,驯虎时被利爪撕裂的衣衫,最终石化过程中渐次冷却的体温,这些身体叙事构成独特的象征系统——鲜血象征权力更迭的合法性创伤,破损服饰暗示打破性别规训,而体温流逝则隐喻治理者向自然法则的回归,这种将政治身体与自然身体并置的叙事策略,在民间文学中实属罕见。

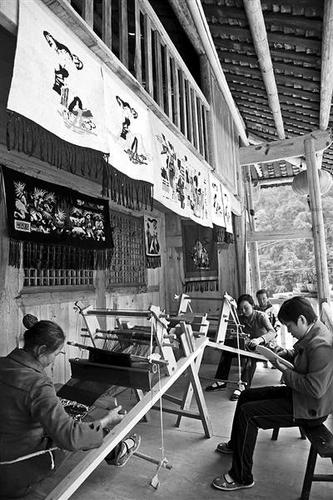

(3)母性崇拜的现代转译 在清江流域的田野调查显示,当地妇女至今保留着向"女儿岩"祈子的习俗,这种将女英雄转化为生育神的信仰嬗变,揭示出土家族文化中独特的母性认知:既能孕育生命,亦可守护生灵,当代传承人覃氏在传唱时加入新创段落,描绘罗兰娇教导妇女辨识草药、纺织西兰卡普的场景,使传统母题焕发现代生机。

生态智慧的三个实践向度 (1)万物有灵的认知体系 故事中白虎被尊为"山君",洪水被视作"龙神震怒",这种泛灵论世界观指导着具体生态实践,罗兰娇治理洪水时"三祭三疏"的仪式——祭山神、祭树神、祭河神后方才动土,体现着"敬畏在先,改造在后"的生态伦理,这种文化逻辑至今影响着土家人的生产生活,如神树林禁忌、渔猎时"捉大放小"等习俗。

(2)适度开发的节制哲学 传说中反复出现的"三"数禁忌(三日暴雨、三处泉眼、三年休耕),实为生态阈值的文学表达,土家族传统《挖土锣鼓歌》中"阳坡种三年,阴坡歇三载"的耕作制度,与故事中的治水智慧形成互证,这种节制意识在当代发展为"生态博物馆"建设理念,使武陵山区保存着我国最完整的亚热带常绿阔叶林系统。

(3)循环再生的系统思维 罗兰娇石化后,传说描述其发丝化为葛藤固土,泪水汇成山泉灌溉,呼吸变为云雾滋养茶园,这种生命形态转化叙事,构建出完整的物质能量循环图景,人类学研究表明,土家族丧葬仪式中的"绕棺"程序,正是对这种循环观的仪式化展演,死者回归自然的过程被视作新生态位的开启。

教育启示与传承创新 (1)民间文学的教学转化 在恩施某中学的校本课程实践中,教师引导学生将罗兰娇传说改编为生态戏剧,学生们自主设计"白虎"与"山洪"的象征道具,用废旧材料制作土家吊脚楼模型,在跨学科学习中理解传统文化中的可持续发展理念,这种教学创新使静态的民间故事转化为动态的教育资源。

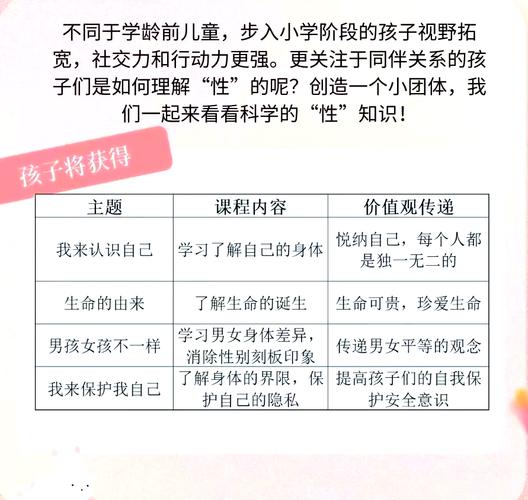

(2)性别教育的文化路径 湖北民族大学开展的"女书与土家传说"比较研究项目,通过分析罗兰娇与江永女书传承人的相似境遇,开发出具有地域特色的性别平等教育课程,参与项目的女生们重走传说中的"盐茶古道",用影像记录当代土家女性的真实生活,完成文化记忆的当代建构。

(3)生态教育的叙事转向 在"长江大保护"背景下,环保组织将罗兰娇传说改编成生态绘本,书中设置"小土司成长日记"互动环节,儿童通过解决虚拟的生态危机来获得"西兰卡普"纹样贴纸,这种游戏化传承方式,使古老智慧在代际传播中保持生命力。

当晨曦掠过女儿岩的轮廓,山间回荡的《罗兰娇》古歌仍在述说永恒的生存智慧,这个承载着女性觉醒与生态哲思的土家传说,恰似清江激流中的砥柱石,在现代化浪潮中标记着文化传承的航向,在非物质文化遗产保护日益受到重视的今天,我们需要以更富创造力的方式激活民间故事的教育价值,让罗兰娇的传说不仅是山间的回响,更能成为照亮未来的文化灯塔。