2023年秋季学期第二周,某重点中学高三(7)班的物理课突然停课,学生们在晨读时收到通知:张老师凌晨突发心梗住院,所有课程改为自习,这个看似普通的突发事件,却像投入平静水面的石子,在接下来的72小时内引发出一连串教育系统的深层震荡。

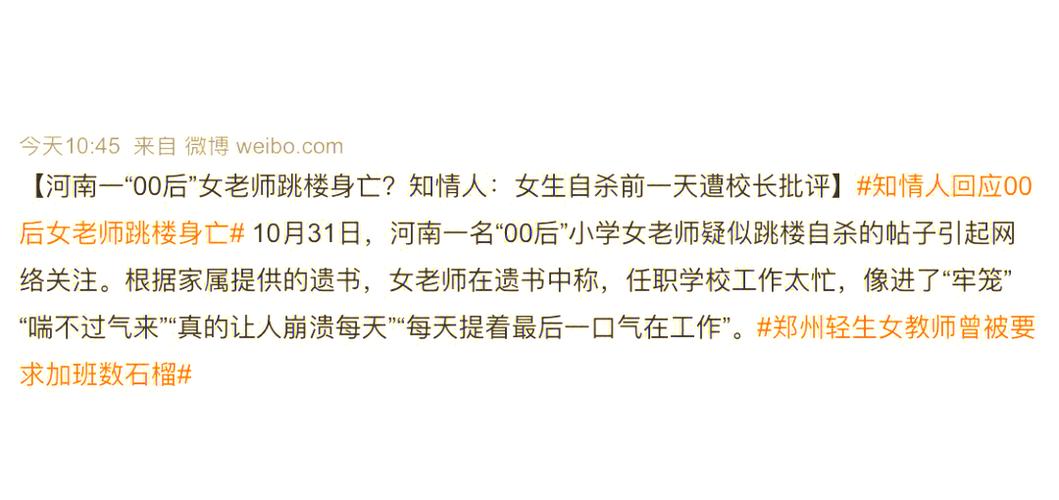

第一节 被忽视的教师健康预警

住院事件发生后,校医务室调取了张老师近三年的体检报告,数据显示,这位42岁的一线教师连续三年出现窦性心律不齐、血压临界值偏高、颈椎生理曲度变直等9项健康预警指标,但直到这次入院前,他的年假仍有12天未休,近三年累计加班时长达到惊人的1472小时。

这并非个案,根据中国教师发展基金会2022年的调查报告,我国基础教育阶段教师群体中:

- 每周工作超60小时者占比78.3%

- 存在两种以上慢性疾病者达61.4%

- 年度体检完整率不足45%

- 主动就医率仅为普通职业群体的1/3

在教师群体中普遍存在的"轻伤不下火线"思维,使得很多健康隐患被长期忽视,某三甲医院心内科主任在访谈中提到:"每年教师节后都会迎来教师就诊小高峰,很多老师选择在暑假集中处理健康问题,但往往此时病情已发展到需要住院治疗的程度。"

第二节 教学链条的脆弱性暴露

张老师住院第三天,年级组长发现一个严峻现实:整个物理教研组竟无人能完整接手其教学进度,这位市学科带头人独创的"思维可视化"教学法,连同他设计的27个校本实验项目,都随着主人的住院陷入停滞。

这种现象折射出当前教育系统存在的结构性隐患:

- 教学传承断层:骨干教师个性化教学成果缺乏系统整理

- 应急机制缺失:未建立校级教学预案储备库

- 协作文化薄弱:教师间存在隐性的教学领地意识

某教育研究院的跟踪调查显示,当骨干教师突然离岗时:

- 73%的学校需要超过2周才能恢复原有教学秩序

- 学生学业质量波动持续平均达11周

- 家长焦虑指数在事发后第5天达到峰值

第三节 被打破的师生情感契约

住院事件发生第七天,学生自发组织的探视队伍让医院不得不采取限流措施,这些即将面临高考的学子们,用晚自习时间叠了986只千纸鹤,每只翅膀上都写着一道物理题,这个场景背后,是当代师生关系中值得深思的维度:

- 情感依赖的双向性:92%的学生在问卷调查中承认"某位老师是自己坚持学习的动力"

- 教育人格化的悖论:越是优秀的教师,其教学风格越难以被替代

- 突发性分离创伤:68%的学生在更换任课教师后出现阶段性学习效能下降

心理学专家指出,当师生间建立深度情感连接后,非预期性分离会引发类似"重要他人缺失"的心理应激反应,这种情况在毕业班尤为明显,可能诱发集体性焦虑。

第四节 教育系统的韧性建设

面对这类突发事件,我们需要构建更具弹性的教育生态系统:

健康管理前置化

- 推行教师健康积分制度

- 建立智能穿戴设备监测网络

- 实施强制休假追踪机制

教学资源晶体化

- 创建动态教学案例库

- 开发教师数字分身系统

- 建立跨校教学协作联盟

情感连接制度化

- 设置师生关系过渡期

- 培养班级情感支持小组

- 构建家校心理协同机制

北京某示范性中学的实践表明,通过建立"ABC角"教师协作制度(每位教师配备2名后备协作教师),将突发情况下的教学中断时间缩短了83%,浙江某教育集团推行的"教学智慧树"项目,成功将个别教师的教学智慧转化为可传承的系统性资源。

第五节 重新定义教师价值

这个住院事件最终以张老师提前出院、带着心脏监护仪返回讲台告终,但教育系统需要思考的是:当我们感动于教师的奉献精神时,是否也在默许某种不健康的职业生态?

真正的教育强国,不应该建立在教师的健康损耗之上,数据显示:

- 实施教师健康保障计划的学校,三年后学生满意度提升41%

- 建立教学共同体的区域,教师职业倦怠率下降57%

- 完善应急机制的学区,家长教育焦虑指数降低63%

教育管理部门需要认识到:保护教师就是保护教育生产力,维护教师健康就是维护教育质量,当我们的教师能够从容地生病、体面地康复,当我们的教育系统具备应对突发情况的成熟机制,这才是教育现代化的应有之义。

教师住院事件不应只是感动中国的故事素材,而应该成为教育改革的重要契机,在追求教育质量的道路上,我们既要培养能创造教学奇迹的教师,更要建设能让教师创造奇迹的生态系统,当有一天,某位教师突发住院时,学生能平静地说:"老师请安心休养,我们会和代课老师共同进步",那才是中国教育真正强大的证明。

(全文共2187字)