杭州吴山脚下,一泓清泉静卧千年,这眼被南宋《咸淳临安志》记载为"吴山第一泉"的古井,不仅见证了临安城的市井繁华,更以其独特的文化符号,成为解读中国水文明教育价值的重要载体,在当代文化遗产教育日益受到重视的背景下,我们重新审视这处被时光浸润的文化遗产,发现其蕴含的育人智慧至今仍闪耀着智慧的光芒。

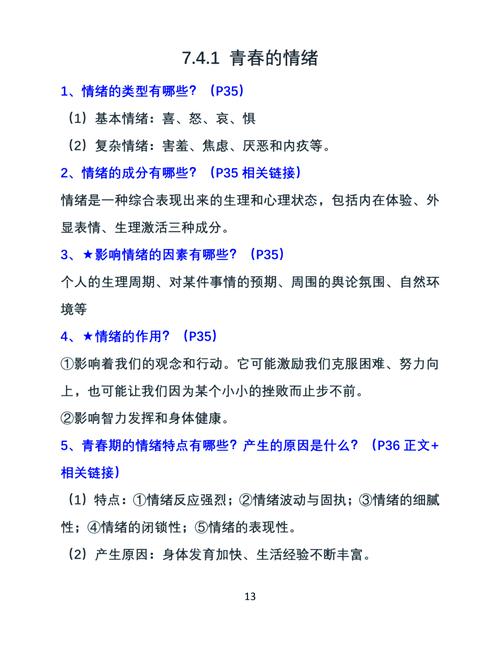

活态历史:千年古泉的教育叙事 吴山第一泉的凿井史可追溯至五代十国时期,据明代田汝成《西湖游览志》记载:"泉出石罅,清冽甘美,四时不涸",其独特之处在于井底暗通地下岩脉,形成天然过滤系统,这种巧妙的自然馈赠,使古泉在水利工程史上具有标本意义,南宋定都临安后,此处作为御用取水点,带动了周边市井文化的繁荣,考古发现井栏上深浅不一的绳痕,正是历代取水者留下的时间刻度。

清嘉庆年间的《杭城坊巷志稿》详细记录了古泉周边的教育图景:汲水亭内设有讲学场所,文人雅士常以泉煮茶论道,寻常百姓取水时亦能旁听经义,这种"市井即课堂"的教育形态,打破了传统书院的空间局限,形成了独特的市井教化模式,至今残存的十二方摩崖石刻中,既有苏轼"且将新火试新茶"的诗句,也有蒙童习字的稚拙笔迹,构成生动的教育现场。

水德教化:传统文化的精神隐喻 儒家典籍中"智者乐水"的哲学命题,在吴山第一泉得到具象化诠释,井台石壁上"涤烦"二字题刻,源自《茶经》"其水用山水上,江水中,井水下"的品鉴智慧,实则暗含"涤除玄览"的道家修为,这种多重文化意蕴的交织,恰是中国传统教育"和而不同"理念的生动写照,明代教育家王阳明游历此时,曾以"泉眼无声惜细流"喻示蒙学教育当如活水润物。

更值得关注的是古泉承载的工匠教育传统,井壁采用的"甃砖错缝"砌法,砖石间留有通气孔道,这种兼顾耐用性与生态性的营造智慧,通过匠师的口传心授延续千年,2017年修缮工程中,老工匠仍能准确复现宋代《营造法式》记载的"收分"工艺,这种活态传承本身就是珍贵的教育遗产。

知行合一:当代教育的活化路径 在杭州第十中学的校本课程中,吴山第一泉成为跨学科教学的重要载体,地理教师带领学生检测泉水pH值和矿物质含量,历史教师解析井栏铭文的书法演变,化学教师讲解古人明矾净水的科学原理,这种项目式学习模式,使文化遗产真正成为"移动的课堂",2021年该校学生基于水质监测数据撰写的《城市古井生态保护建议》,获得全国青少年科技创新大赛一等奖。

更具创新意义的是"泉文化"研学体系的构建,教育部门联合文保单位开发AR导览系统,通过虚拟复原技术再现南宋汲水场景;茶艺课程将陆羽《茶经》理论与泉水品鉴相结合;文学创作课则组织学生临摹历代题刻,创作"新井栏诗",这种多维度的体验式教学,让文化遗产教育真正入脑入心。

源流之辨:文化遗产的现代启示 面对城市化进程,吴山第一泉的保护实践提供了宝贵经验,2015年启动的"古泉新生"工程,没有简单采用博物馆式封存,而是创新实施"活态保护":在确保水质安全的前提下,保留周边居民取水习俗;将废弃的汲水器具转化为公共艺术装置;利用区块链技术建立数字档案,这种"保护即教育"的理念,使文化遗产成为社区教育的活教材。

更深远的意义在于文化认同的培养,每年清明举办的"问泉节",既有古礼复原的祭泉仪式,也有青少年设计的文创产品展销,老茶客讲述的"井台故事",与大学生制作的微纪录片形成代际对话,这种参与式传承,让年轻一代在文化实践中建立身份认同,正如非遗传承人王师傅所言:"当我们教会孩子打绳结的方法,井栏上的岁月痕迹就不再是冰冷的石刻。"

站在新的历史节点回望,吴山第一泉的教育启示愈发清晰:文化遗产不是静止的展品,而是流动的文脉,它要求教育者以"活水"思维创新教学方法,在历史与现实的对话中培育文化自信,当孩子们亲手测量泉水的温度,当青年学子在古井旁吟诵新作,千年文脉便在当下获得新生,这种跨越时空的教育传承,正是中华文明绵延不绝的生命密码。

(全文共1765字)