天地清明的自然启示

"清明时节雨纷纷"这句传诵千年的诗句,不仅描绘了特定时令的自然景象,更暗含着中华文明对自然规律的深刻认知,二十四节气作为农耕文明的智慧结晶,清明时节恰逢仲春与暮春交替之际,此时太阳到达黄经15度,北半球进入温湿度剧烈变化的过渡期,气象学数据显示,此时西太平洋副热带高压开始北抬,冷暖空气在长江流域频繁交汇,形成持续阴雨天气,这种自然现象在古人眼中,既是"天街小雨润如酥"的生机勃发,又是"路上行人欲断魂"的情感投射。

地质考古发现,距今6000年前的河姆渡遗址已出现节气划分的雏形,先民通过圭表测影,精确记录日影长短变化,逐渐形成完整的节气体系,清明作为唯一兼具节气和节日双重属性的时令,其确立过程体现了中华文明"天人合一"的哲学智慧,宋代《梦粱录》记载的清明习俗,既有踏青插柳的自然亲近,又有祭祖扫墓的人文传承,这种双重属性构建了独特的文化基因。

雨润万物的生命课堂

清明细雨浸润大地的过程,堪称自然界最生动的生命教育课,当第一场春雨渗入土壤,蛰伏的种子开始萌发,这个过程蕴含着丰富的科学原理,植物学家发现,雨水中的氮元素通过闪电固氮形成硝酸盐,为植物生长提供天然养分,这种自然界的物质循环,恰如庄子所言"天地有大美而不言",在无声中完成生命的启蒙。

在现代教育场景中,清明雨提供了绝佳的教学素材,某小学开展的"雨中探秘"课程,带领学生观察雨水如何唤醒种子,测量不同植被的雨水渗透率,记录土壤pH值变化,这种体验式教学不仅传授科学知识,更培养孩子对自然的敬畏之心,日本教育家佐藤学提倡的"学习共同体"理论,在此类自然观察活动中得到完美体现——雨水成为连接师生、联结知识的天然媒介。

慎终追远的仪式重构

传统祭扫仪式在当代社会面临文化转型的挑战,城市化进程加速,使得"风雨梨花寒食过,几家坟上子孙来"的景象渐成追忆,但新型纪念方式的出现,为传统文化注入现代活力,南京某中学开展的"云端家史"项目,指导学生通过族谱整理、口述史采集,在清明时节制作三维数字家谱,这种创新实践既保留仪式内核,又适应时代特征,印证了法国社会学家涂尔干"仪式创造社会"的论断。

心理学研究表明,仪式感对青少年人格塑造具有重要作用,清明祭扫活动中,擦拭墓碑的动作、摆放供品的流程,都在潜意识中强化家族认同,台湾学者研究的"仪式记忆"理论指出,身体参与度越高的仪式,文化传承效果越显著,现代教育应当创造性地设计参与式纪念活动,而非简单移植传统形式。

雨声中的哲学启蒙

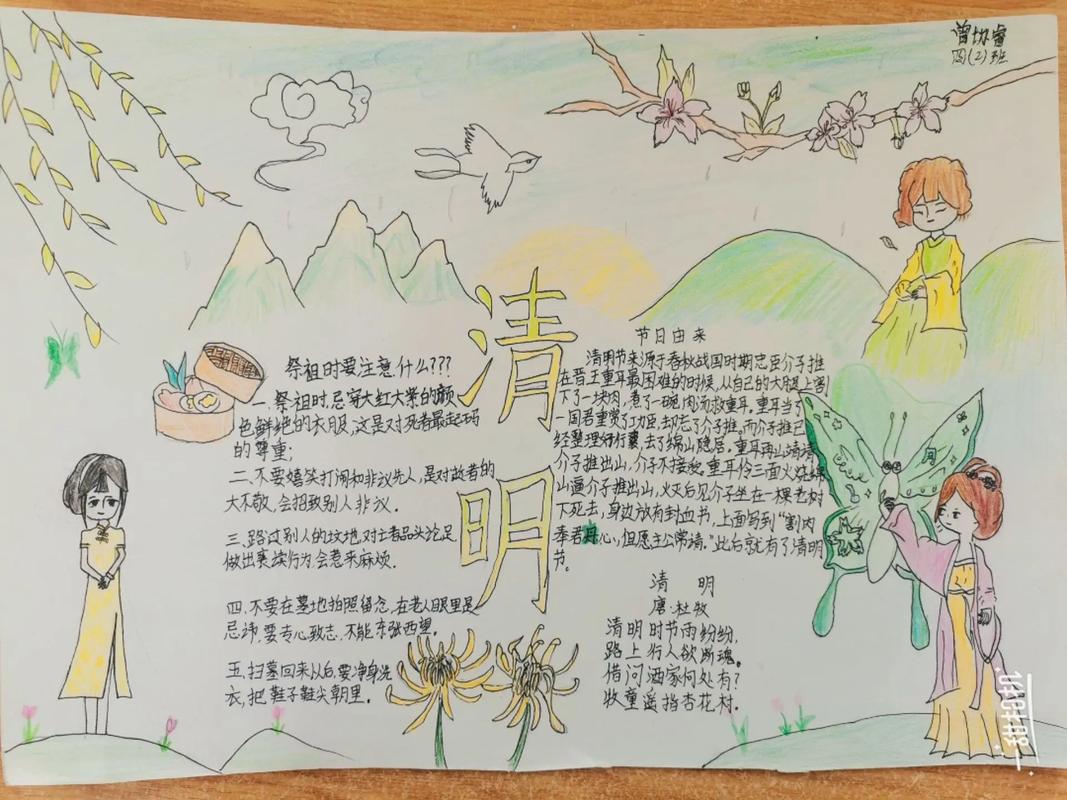

清明雨营造的特殊意境,为生命教育提供独特场域,唐代诗人杜牧在绵密春雨中感悟生死,宋代词人晏殊在湿润空气中体会时光,这种"雨境哲思"传统值得继承发扬,某重点中学的"清明哲思课",组织学生在雨中静坐,记录自然声响,撰写心灵随笔,这种教学方式暗合现象学教育理念,通过具身体验触发深层思考。

存在主义教育观认为,死亡认知是生命教育的重要维度,清明时节带领学生参观生命纪念馆,观察雨滴在纪念墙上滑落的轨迹,讨论《论语》"未知生,焉知死"的现代意义,这种教学实践将抽象哲理转化为可感可知的具体经验,韩国梨花女子大学开展的"生命四季"课程,正是以清明雨为切入点,探讨生命循环的永恒命题。

文化基因的现代传承

非物质文化遗产保护视角下,清明习俗面临双重挑战:既要防止过度商业化导致的仪式失真,又要避免博物馆化造成的传承断层,苏州寒山寺的"清明诗会"创新值得借鉴:在保持祭扫仪式本真性的同时,增设雨诗词创作、节气美食工坊等体验项目,吸引年轻群体参与,这种"活态传承"模式印证了联合国教科文组织倡导的"创造性转化"理念。

教育科技的发展为文化传承开辟新路径,虚拟现实技术还原古代清明场景,区块链技术存证家族历史,人工智能解析节气密码,这些技术创新正在重塑传统文化教育形态,但技术应用必须遵循教育规律,如北京师范大学开发的"清明AR课程",始终以文化认知为目标,技术仅作为辅助手段,这种定位确保了教育的本质属性。

跨学科视域下的节气教育

清明雨的教育价值存在于多学科交叉地带,地理课堂可以分析季风气候形成机制,生物课程能够观察雨后生态变化,语文教学适合赏析相关诗词歌赋,美术教育则可创作雨景写生,上海某实验学校开展的"清明项目式学习",整合六大学科知识,要求学生完成从气象观测到文化报告的完整探究,这种跨学科实践培养了学生的综合素养。

国际比较研究显示,日本"节气食育"、韩国"时令美育"都取得显著成效,反观我国节气教育,亟待构建系统化课程体系,教育研究者建议,应建立从幼儿园到高中的节气教育进阶目标:学前阶段重在感官体验,小学阶段侧重知识积累,中学阶段强调文化思辨,这种阶梯式设计符合认知发展规律,使清明雨的教育价值得以充分释放。

清明雨作为穿越千年的文化符号,既是自然节律的忠实记录者,又是文明传承的特殊见证人,在生态危机加剧、文化认同弱化的当代社会,重新解读清明雨的深层意蕴,不仅关乎传统文化传承,更是构建现代教育体系的重要维度,当教育工作者学会倾听雨声中的古老智慧,在绵绵春雨中播撒人文与科学的种子,我们就能在传统与现代的对话中,培育出兼具文化底蕴与创新精神的新时代人才,这种教育实践,本质上是在续写中华文明"观天察地、敬祖爱人"的永恒诗篇。