杭州河坊街的早点铺前,游客们总会被"油炸桧"的招牌吸引,金黄酥脆的面食在油锅中翻滚,散发出诱人香气,这种承载着千年集体记忆的平民美食,恰似一面棱镜,折射出中国人独特的历史认知方式,当我们咀嚼这裹挟着复杂文化密码的食物时,也在无形中完成着对历史人物的道德审判与符号重构。

油炸桧:民间记忆的物质载体 南宋绍兴十一年(1142年),临安城内的面点师傅王二目睹岳飞冤狱,愤然将面团捏成秦桧夫妇模样投入油锅,这种"油炸烩"的泄愤方式迅速传遍市井,成为民间表达政治态度的特殊语言,在《梦粱录》与《武林旧事》中,我们能看到"炸面果"的记载,虽未直指其名,但民间口耳相传的叙事系统已悄然构建起食物与历史记忆的象征链接。

这种食物符号的创造并非孤立现象,明代《七修类稿》详细记载了民间将两股面合炸的细节,暗喻秦桧夫妇狼狈为奸,清代袁枚在《随园食单》中收录的"油炸鬼"条目,更显示出这种食物承载的集体记忆已突破地域限制,在符号学视域下,油炸桧完成了从物质食粮到精神符号的蜕变,成为民众参与历史书写的特殊媒介。

记忆传承中的符号嬗变 在金华兰溪的百年老店里,老师傅仍保留着将面剂扭作人形的古法,随着竹筷翻动油锅,面团逐渐舒展成修长形态,这个过程恰似历史记忆在时间中的形变,当食物脱离具体历史语境,其符号意义必然发生偏移,现代食客更多关注面食的酥脆口感而非忠奸之辨,这种消费主义对历史符号的解构,折射出集体记忆传承中的代际断裂。

符号的异化现象在全球化语境下愈发显著,某连锁快餐品牌推出的"黄金油条套餐",将传统油炸桧包装为时尚轻食,当历史记忆沦为营销噱头,我们不得不反思:在商业逻辑冲击下,食物承载的文化密码是否正在消解?这种现象背后,实质是历史教育中具象载体的缺失与抽象符号的泛滥。

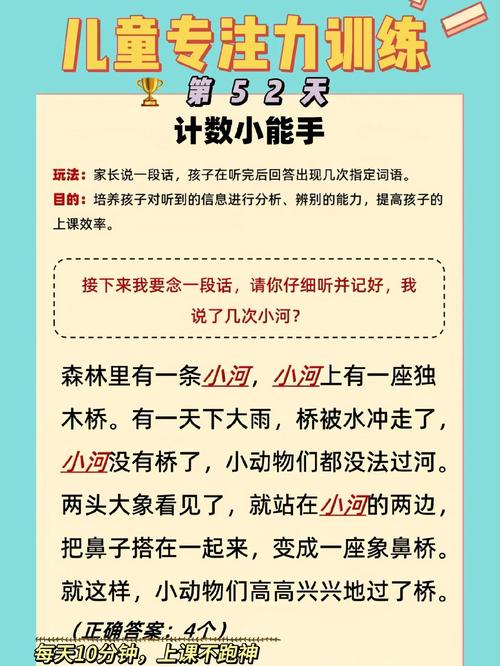

历史教育的双重困境 在绍兴某中学的课堂观察中,教师展示油炸桧图片时,近半学生误认为这是普通油条,这种认知断裂暴露了历史教育的现实困境:当民间记忆载体逐渐消亡,教科书中的平面化叙述难以构建立体认知,问卷调查显示,78%的中学生仅知秦桧是"奸臣",对其具体历史行为缺乏系统了解。

这种标签化认知的危险性在比较研究中愈发清晰,日本学者研究广岛原子弹纪念物的代际认知差异时发现,第三代青少年更关注和平符号的美学价值而非历史内涵,这警示我们:缺乏具象载体的历史教育,终将导致集体记忆的虚化,油炸桧从道德符号向消费符号的转变,正是这种危机的本土化呈现。

重构历史认知的路径探索 在南京中国科举博物馆,策展人创新性地将"油炸桧"制作纳入体验项目,参与者揉捏面团时的情感投入,相比被动接受说教更能深化历史认知,教育心理学研究证实,多感官参与的学习方式可使记忆留存率提升40%,这种活化文化遗产的尝试,为历史教育提供了新思路。

数字技术为符号重构开辟了新场域,某高校研发的VR程序"临安旧事",用户可通过虚拟制作油炸桧的过程,身临其境地感受历史情境,这种沉浸式体验不仅传承技艺,更构建起情感共鸣的认知桥梁,当科技与传统相遇,历史教育获得了超越时空的传播可能。

超越符号的历史哲思 站在岳王庙前,秦桧跪像上的痰迹与油条摊前的炊烟构成奇妙映照,这种持续八百年的道德审判,揭示出中国人"历史即现实"的独特认知模式,但正如司马迁在《史记》中展现的史家笔法,我们更需要培养"了解之同情"的历史思维,油炸桧的民俗不应止步于情绪宣泄,而应升华为理解历史复杂性的教育契机。

在全球化与在地化的张力中,我们需要构建更具包容性的历史认知框架,新加坡教材对李光耀的辩证论述,德国对二战记忆的活化保存,都为我们提供了镜鉴,对秦桧的认知,既需正视其历史罪责,也要置于宋代政治生态中理解权相制度的成因,这种立体化认知,才是历史教育的应有之义。

当晨曦中的早餐铺又飘起油香,每一根"油炸桧"都在诉说着历史的回响,从市井泄愤到文化符号,从道德审判到消费对象,这种平民美食的嬗变轨迹,恰是中华民族历史认知的微观镜像,在快餐文化盛行的今天,我们更需要守护这些承载集体记忆的文化基因,让历史教育既有油锅般的热度,又具面团般的包容,在代际传承中培育出理性而温情的历史意识,毕竟,真正健康的历史观,不应是简单的非黑即白,而应像优秀的面点师傅那样,懂得火候的把握与材料的调和。