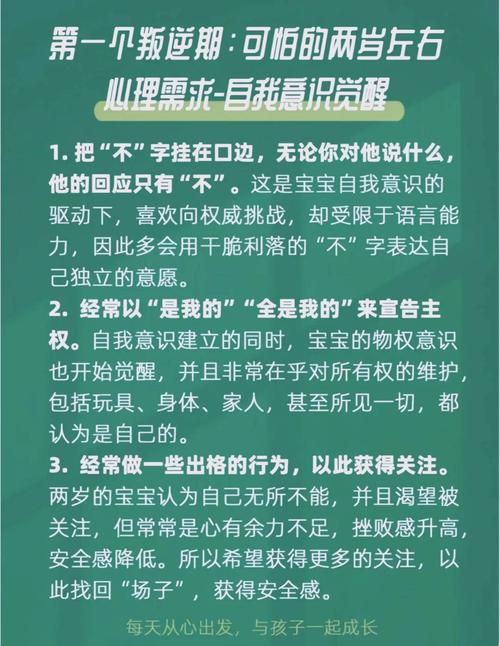

在云南昭通海拔2100米的乌蒙山区,有个被称作"土豆妹妹"的13岁女孩张小梅,这个略带苦涩的称谓背后,藏着中国乡村教育最鲜活的注脚:每天背着竹篓翻越两座山梁上学,清晨挖土豆充作午餐,晚归时用课本压着背篓里的猪草,这个普通农家女孩的求学故事,恰似一面棱镜,折射出中国基础教育改革亟待破解的深层命题。

被折叠的童年:生存与求学的双重困境 在张小梅就读的团结村小学,76%的学生每天需要徒步超过5公里上学,当城市儿童讨论STEM课程时,这里的孩子们还在为"晴天漏风、雨天漏雨"的教室发愁,教育人类学家项飙提出的"附近的消失"理论,在这里呈现出反向镜像——不是精神世界的疏离,而是物理距离的残酷。

校长李国富的账本记录着触目惊心的数据:2022年秋季学期,全校137名学生中,23人因家庭变故辍学,18人长期缺课帮农,这些数字背后是生存逻辑对教育逻辑的碾压,张小梅的书包夹层里,数学作业本与农药说明书叠放在一起,这个细节无声诉说着乡村儿童在知识获取与现实生存之间的艰难平衡。

教育公平的三重门:资源、观念与机会 当我们用"数字鸿沟"描述城乡教育差异时,往往忽视更深层的结构性问题,教育部2023年基础教育质量监测报告显示,乡村学校师生比平均为1:23,较城市学校低38%;音体美专业教师缺口达67%,但硬件投入的改善并未根本扭转教育生态,在张小梅所在的乡镇中学,近三年仅有2人考入重点高中,这个数据与二十年前几乎没有变化。

更值得警惕的是教育期望值的代际衰减,田野调查显示,72%的乡村家长认为"初中毕业就够了",这种认知形成恶性循环:父辈的低教育期待削弱子女学习动力,而子女的学业表现又强化家长的消极认知,张小梅的数学老师王丽娟记得,当她建议成绩优异的学生报考县城中学时,家长的第一反应是"路费太贵"。

突围之路:教育生态的立体重构 改变这种困境需要超越简单的资源补偿思维,浙江淳安下姜村的实践提供了有益启示:通过"乡土课程开发计划",将竹编、茶艺等传统技艺纳入校本课程,使入学率提升41%,这种在地化教育创新证明,当知识体系与生活经验产生共振时,能有效激活乡村教育的内生动力。

张小梅的故事正在发生微妙转折,当地教育局推行的"双师课堂"项目,让她每周能与省城名师实时互动;公益组织捐赠的太阳能台灯,使她的夜读时间延长了2小时,更关键的变化来自观念层面——班主任发现,这个曾经沉默的女孩,开始在作文里写道:"我想成为袁隆平爷爷那样的人,让山里的土豆长得更大。"

从生存教育到生命教育:乡村教育的范式转型 陶行知先生"生活即教育"的理念,在新时代有了更丰富的内涵,在贵州毕节,某乡村中学开发的"山地生态课程",将物理课堂搬到梯田,用生物课解剖本地作物,这种教育模式使该校学生科学素养测评得分提升27%,更重要的是重建了知识获取的在地性关联。

教育神经科学的最新研究表明,情境化学习能使知识留存率提高60%,对于张小梅这样的乡村儿童而言,与其强行移植城市教育模板,不如构建"向下扎根,向上生长"的教育生态,就像她写在日记本上的话:"我知道怎么让土豆不被虫咬,但我想知道怎么让它们飞向太空。"

照亮未来的微光:每个孩子都值得被看见 当我们讨论教育公平,最终要回归对个体生命的尊重,张小梅案头那盏摇晃的台灯,照亮的不仅是三角函数习题,更是一个庞大群体的教育权,2023年教育部启动的"银龄计划",已动员2300名退休教师支援乡村学校;"强基计划"对农村学生的倾斜政策,正在打开新的上升通道。

这个背着土豆上学的女孩,用冻红的手指在作业本上画下火箭图案时,或许正勾勒着中国教育最动人的希望图景,从云南红土到海南文昌,从山间教室到太空实验室,亿万乡村儿童的教育突围之路,终将汇聚成民族复兴的知识星河。

(全文共1287字)