一个艺术神话的诞生 万历二十三年(1595年)深秋,松江府城西的醉白池畔,四十一岁的董其昌正经历着人生的重要转折,这位尚未完全展露锋芒的书画家,在连续三次会试失利后,选择暂别科举之路,寄情于笔墨之间,正是这个充满自我怀疑的时期,民间开始流传起一则耐人寻味的传说:某夜董其昌独坐书斋,忽有仙者入室论画,授予"五色云气之法",自此其书画境界豁然开朗。

这个看似荒诞的遇仙故事,实则蕴含着明代文人教育体系的深层密码,在科举制度高度成熟的晚明社会,传统知识分子面临着"举业"与"艺道"的永恒悖论,董其昌的传奇经历,恰似中国教育史上一面特殊的棱镜,折射出儒家正统教育之外,那些潜藏在笔墨丹青中的灵性传承。

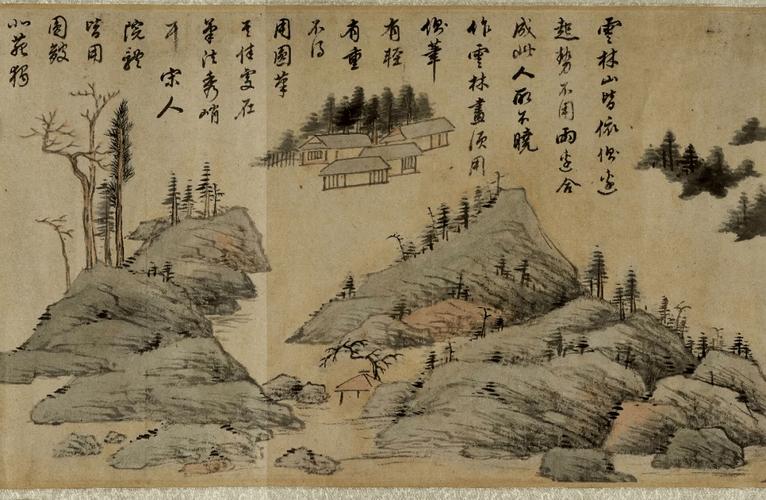

遇仙母题的文化解构 追溯遇仙传说的文化谱系,我们发现这绝非简单的民间附会,从顾恺之"画壁通真"到吴道子"地狱变相",艺术家的超凡造诣常被赋予神秘色彩,这种集体叙事传统,实则反映了中国艺术教育中"师造化"与"得心源"的双重追求,董其昌在《画禅室随笔》中记载:"作画当以天地为师,以古人为师,以心为师",恰与遇仙传说中的三重启示形成微妙呼应。

细考董氏书画理论,其核心的"南北宗论"与"笔墨论",处处可见禅道思想的烙印,他在《容台别集》中直言:"画家以古人为师,已自上乘,进此当以天地为师。"这种艺术认知的飞跃,与传说中仙者传授的"观云悟笔"之法形成互文,当我们剥离神话外壳,看到的实则是文人通过艺术修行实现自我超越的教育范式。

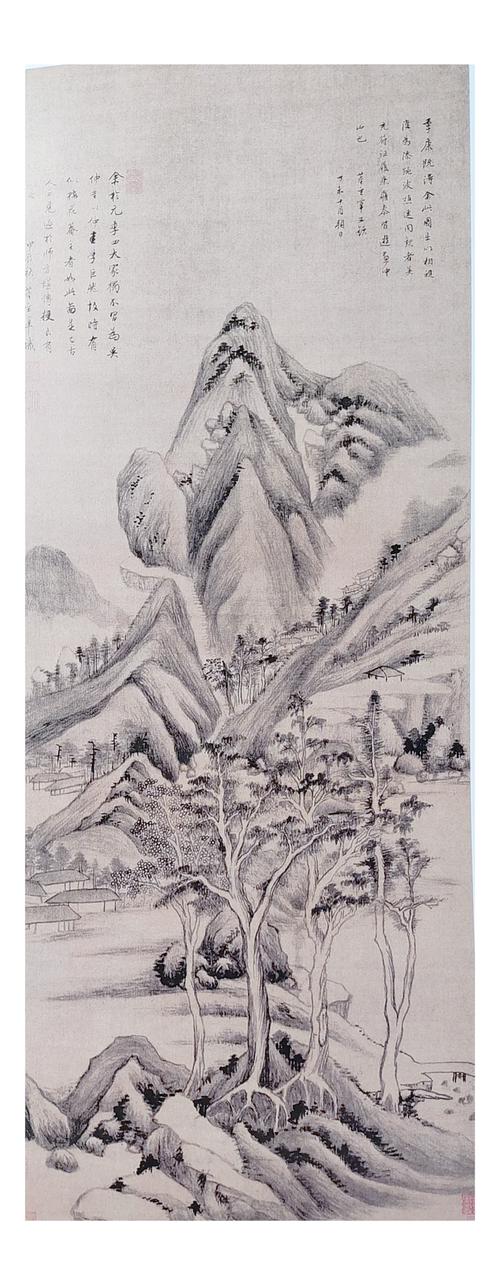

笔墨中的教育哲学 董其昌的艺术教育实践,创造性地将儒家"格物"传统与道释心性之学熔于一炉,他教导弟子:"读万卷书,行万里路,胸中脱去尘浊,自然丘壑内营。"这种教育理念突破科举制艺的桎梏,在笔墨训练中建构起完整的人格培育体系,现藏于台北故宫的《葑泾访古图》,以迷离变幻的墨色演绎出"似与不似"的哲学境界,正是这种教育理念的视觉呈现。

值得注意的是,董氏在书画教学中特别强调"生熟之辨",他认为:"画与字各有门庭,字可生,画不可不熟,字须熟后生,画须熟外熟。"这种辩证思维,暗合《庄子》"庖丁解牛"的修炼之道,将技术训练升华为心性磨砺,上海博物馆藏其《秋兴八景图册》,笔墨由精熟臻于化境,恰是这种教育哲学的完美诠释。

灵性维度的当代启示 在应试教育大行其道的今天,重审董其昌的遇仙传说别具深意,这个被现代人视为迷信的故事,实则是前科学时代特有的认知方式——通过象征叙事传递不可言说的教育智慧,当我们在苏州博物馆凝视《昼锦堂图》卷中流动的墨韵,分明能感受到那种超越技法的灵性对话。

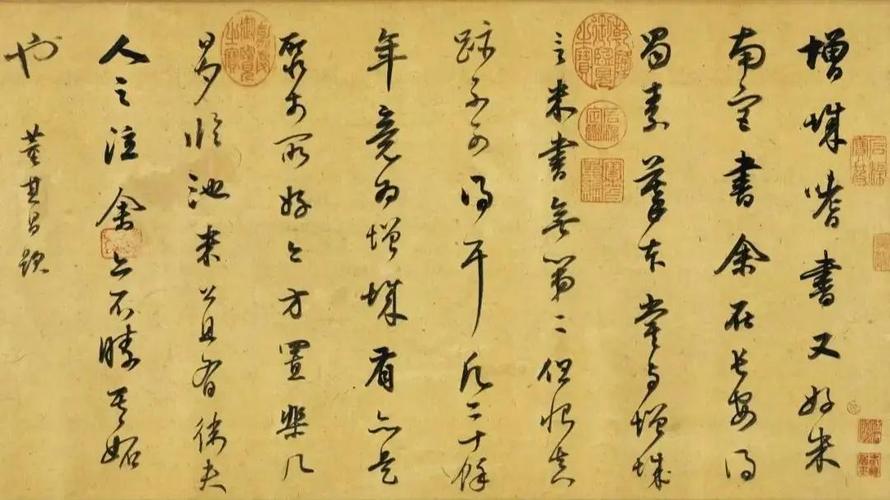

当代艺术教育过分强调量化标准,恰与董其昌"气韵不可学"的警示形成反差,他在《画旨》中指出:"气韵有笔墨间两种,墨中气韵人多会得,笔端气韵世每少知。"这种对不可见维度的关注,提示我们重估传统文化中"以艺载道"的教育价值,故宫博物院研究员傅申曾指出:"董其昌的'仿古'实为最深刻的创新",这种辩证思维正是当前美育亟需的智慧。

重建教育的灵性之维 董其昌晚年自号"香光居士",在禅悦与墨趣中完成生命的最终超脱,其艺术教育理念,如同遇仙传说中那缕五色云气,穿越四百年时空,依然给予我们深刻启示:真正的教育不应止于知识传递,更要打开通向灵性的维度,在这个技术理性主导的时代,或许我们更需要重拾这种"与仙对话"的勇气——不是在神话中寻找慰藉,而是在文化传承中激活创造性的灵光。

(全文共1386字)