传说与自然崇拜的交织

在鄂尔多斯草原的篝火旁,一位银须老者正用马头琴的旋律讲述着古老的传说:"当腾格里(天)降下第一滴雨珠,榆树便在草原上扎下根脉,它的年轮里刻着长生天的密语。"这个世代相传的故事,折射出蒙古族独特的树木图腾崇拜传统,在蒙古族文化体系中,树木不仅是自然存在,更是连接天地、沟通人神的灵性载体,这种信仰渗透于民间传说、祭祀仪式与生活实践中,形成独具特色的生态文化范式。

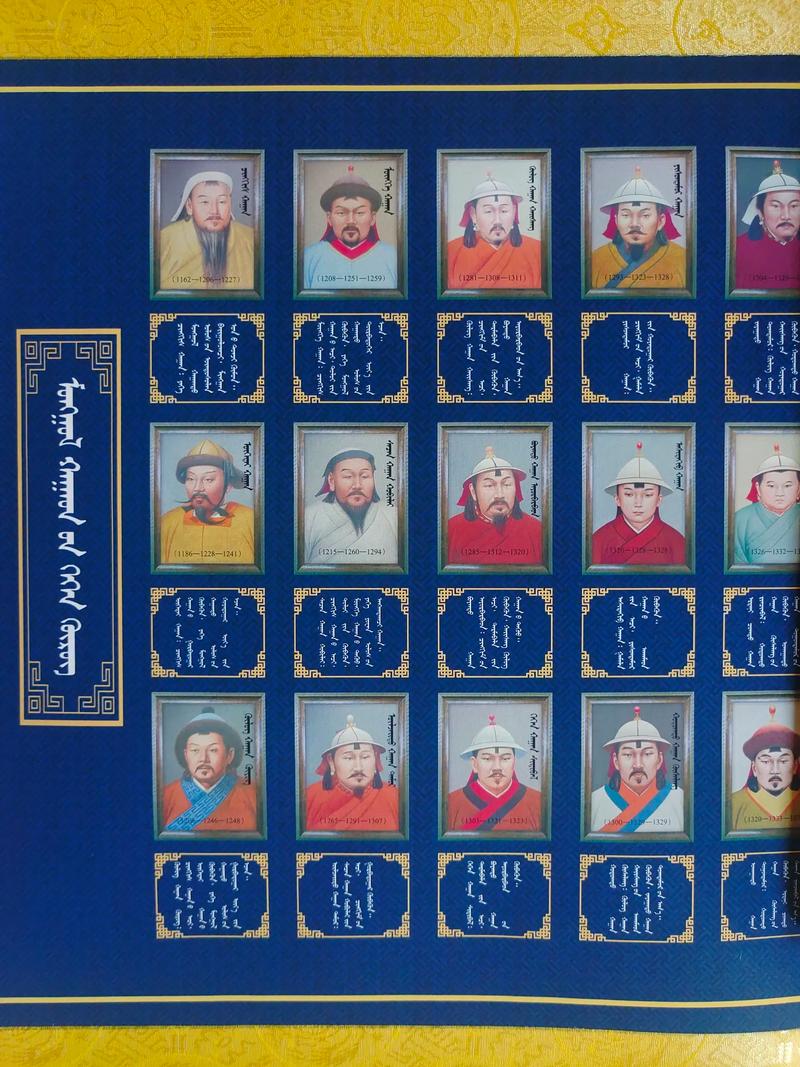

《蒙古秘史》记载的"林中百姓"传说,揭示了蒙古先民与森林的原始依存关系,在布里亚特蒙古族的创世神话中,世界树"伊尔根"支撑着三界,树冠栖息着九十九位天神,根系滋养着七十七个部落,科尔沁草原流传的《神树母亲》传说,讲述一位化为榆树哺育孤儿的母亲,每逢干旱时节,牧民仍会在树下举行祈雨仪式,这些传说共同建构起蒙古族"树即生命之源"的宇宙认知。

萨满教传统中的树木崇拜更具仪式化特征,鄂温克蒙古族至今保留的"奥米那楞"祭树仪式,萨满会带领族人绕神树九圈,将彩色布条系于枝干,象征将祈愿传递给长生天,在阿拉善地区,牧民迁徙前必先祭拜营地周边的古树,用鲜奶洒向树根表达敬意,这些活态传承的民俗,印证着树木崇拜在蒙古族精神世界中的核心地位。

生态智慧的本土表达

蒙古高原特殊的地理环境孕育出独特的树木崇拜文化,在年降水量不足400毫米的草原地带,每株乔木都是珍贵的生态地标,游牧民族在实践中发现,榆树能指示地下水源,沙棘丛标记着可避风雪的谷地,胡杨林预示着肥沃的冲积平原,这种生存智慧升华为"树即家园"的集体记忆,形成约束行为的生态伦理。

以库布齐沙漠边缘的柳树崇拜为例,当地牧民将旱柳称为"巴特尔莫日"(英雄树),传说中,成吉思汗西征时,其坐骑因舔食柳叶恢复体力,大汗遂下令保护所有柳树,这个传说衍生出"折柳枝者罚羊三只"的草原法典条款,客观上保护了脆弱生态系统,现代卫星影像显示,这些受保护的古柳分布区,恰与沙漠化防治成效显著区域重合。

树木崇拜还塑造了蒙古族特有的空间认知体系,在锡林郭勒草原,牧民通过"五树定位法"辨识方位:营地东植杨树(象征日出),西有榆树(代表稳固),南栽柳树(寓意丰饶),北布沙枣(指示寒流),中央必留空地供奉敖包树,这种将树木纳入空间认知的模式,体现了游牧文明对生态系统的精准把握。

民族记忆的现代表达

面对现代性冲击,树木崇拜传统正在发生创造性转化,内蒙古师范大学附属中学开发的校本课程《树语者》,将十二棵古树与蒙古族生肖结合,学生通过测量树龄、采集传说、分析年轮气候数据,完成跨学科学习,在通辽市科左后旗,小学生用动漫形式再现《白桦之誓》传说,让古老图腾焕发新生机。

生态保护实践中,传统文化显现出独特价值,呼伦贝尔牧区推行的"神树认养"制度,企业通过认捐古树养护费用获取碳汇指标,牧民则继续承担守护者角色,额济纳旗的胡杨林保护工程,巧妙运用"神树不可伐"的民间禁忌,将39万亩天然林纳入宗教文化保护区,这种传统智慧与现代治理的结合,开创出民族文化传承的新路径。

教育场域中的活态传承

在呼和浩特民族学院的民俗学课堂,学生们正通过VR技术"走进"《蒙古树神谱系》的三维世界,教授其其格开发的沉浸式教学系统,将57种圣树传说转化为交互体验,学习者可以目睹祭祀场景、聆听树木"语言"、参与虚拟栽种,这种创新传承方式,使青年群体在科技体验中感知文化基因。

草原深处的文化传承更具原真性,在兴安盟的牧区小学,每周的"自然课"都在古榆树下进行,孩子们学习用蒙语诵读树祭祝词,观察啄木鸟与树干的共生关系,收集落叶制作传统药材标本,这种根植于生活场景的教育,让生态伦理在代际传递中保持温度。

非遗传承人宝音德力格尔创办的"树语学校",采用游学方式传授树木崇拜知识,学员跟随驼队穿越四大沙地,记录不同生态区的树木传说,撰写《蒙古圣树地理志》,这种动态传承模式,使传统文化在空间移动中保持活力。

当晨雾弥漫呼伦贝尔的樟子松林,牧民仍会遵循古礼向树神敬献哈达,这种延续千年的仪式,不仅是文化记忆的展演,更是生态智慧的实践,蒙古族树木图腾崇拜所蕴含的"万物有灵而不凌驾"的哲学,"利用而不掠夺"的生存智慧,"敬畏而共生"的生态伦理,为现代文明提供了重要参照,在生态文明建设成为全球课题的今天,这份来自草原的文化馈赠,正以其特有的方式参与着人类文明的对话与重构。