(一) 在遥远的翡翠王国里,流传着一个令人深思的童话,公主艾丽莎自出生起就被施加了神秘咒语——当她展露笑容时,城堡的玫瑰就会凋零,这个充满隐喻的传说,恰似一面魔镜,映照出当代教育场域中令人忧虑的困境:那些在"完美教育"期待下成长的孩子们,正逐渐丧失自由表达情感的能力,成为戴着无形枷锁的"现代公主"。

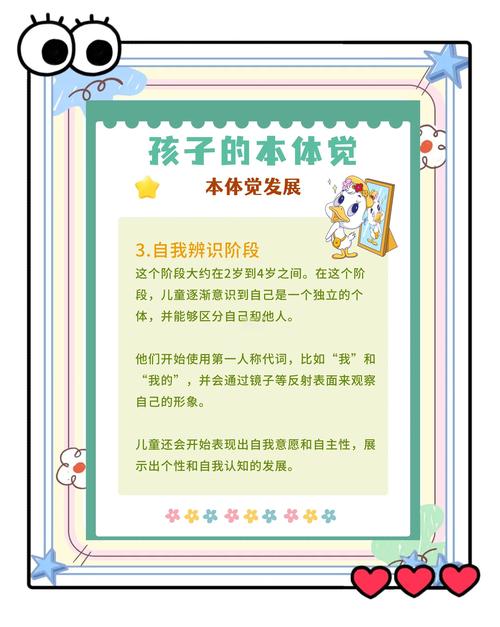

(二) 艾丽莎公主的成长轨迹充满象征意味:六岁前被限制在城堡塔楼,每日课程精确到分钟,从宫廷礼仪到天文数学,唯独没有"无意义"的游戏时间,这种极端化的精英培养模式,在当今社会正以更隐蔽的方式蔓延,上海家庭教育研究院2023年的调查显示,78%的学龄儿童每天自由活动时间不足1小时,34%的家长明确表示会阻止孩子参与"无助于升学"的娱乐活动。

过度规划的教育方式正在制造新型情感障碍,北京儿童发展中心近五年的跟踪研究表明,在课业压力超过日均4小时的学生群体中,表情淡漠、情感表达能力退化的比例高达62%,这些数据背后,是无数个"艾丽莎公主"在成长:他们精通六国语言,能解微积分方程,却失去了开怀大笑的本能。

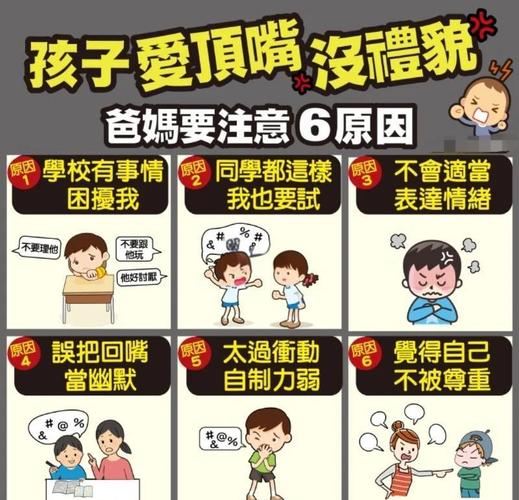

(三) 童话中那个"笑容导致玫瑰凋零"的诅咒,恰似当代教育中无处不在的"恐惧教育",家长们的焦虑具象化为各种禁令:"大笑会分心""游戏影响专注""友谊浪费时间",某重点中学的心理咨询记录显示,超过半数的优等生存在"微笑羞耻",认为过度开心是"不够努力"的表现。

这种情感压抑正在引发连锁反应,教育心理学家李明博团队的研究发现,长期抑制情绪表达的青少年,其创造力和问题解决能力会下降37%,就像被施咒的玫瑰园,看似完美的表象下,生命活力正在悄然流失,当教育变成精准控制的园艺栽培,我们收获的只能是整齐划一的塑料花。

(四) 突破诅咒的关键,在于童话中那位游吟诗人的启示,他送给公主的"不完美日记本",记录着市井孩童的嬉笑怒骂,这种"去神圣化"的教育介入,恰是当代教育亟需的范式转换,深圳某实验学校推行的"五分钟自由时间"计划证明,允许学生每天进行无目的的自由活动后,学业成绩反升12%,师生关系满意度提高45%。

重建情感教育体系需要多维突破,杭州某教育集团开发的"情绪积木课程",通过戏剧扮演、即兴创作等方式,帮助学生建立情感表达的安全区,其教学实践显示,经过三个月的系统训练,学生的非语言沟通能力提升68%,同侪冲突减少53%,这些数据印证了情感教育不是教育的对立面,而是完整人格培养的基石。

(五) 当艾丽莎公主最终在星空下放声大笑,枯萎的玫瑰园绽放出彩虹色花朵,这个充满寓意的结局揭示教育真谛:真正的成长是生命力的自然舒展,加拿大教育学家约翰·米勒提出的"全人教育"理论强调,教育应该培养"头脑、心灵、双手"的和谐发展,东京大学教育革新实验室的"不完美计划"正在践行这一理念,他们鼓励学生每周完成一个"注定失败"的创意项目,结果出人意料地激发了87%参与者的深层学习动机。

(六) 面对"笑口难开的现代公主",教育工作者需要成为破除诅咒的智者,这要求我们重新定义成功:不再是被玫瑰刺包裹的完美标本,而是经历风雨依然挺拔的橡树,芬兰教育改革的经验值得借鉴,其推行的"现象式教学"将知识学习与情感体验深度融合,使学生的幸福指数连续八年位居欧洲榜首。

教育的终极使命,是培养既能理性思考又会纵情欢笑的完整的人,当我们的校园里重新响起清脆的笑声,当孩子们的眼眸重新闪烁灵动的光芒,那才是教育魔法真正奏效的时刻,就像童话结尾那个充满生命力的玫瑰园,最好的教育永远在追求"完整"而非"完美",在培育"生机"而非"规整"。

(全文约1620字)