一则寓言:被命运捆绑的啮齿动物

热带雨林的腐木下,两只觅食的棕榈鼠意外被藤蔓缠住尾巴,它们本能地朝相反方向挣扎,导致结扣愈发紧实,正当体力耗尽之际,年长鼠突然停下动作,用前爪轻拍同伴脊背,这个信号让双方开始配合移动:先朝东五步获取水源,再往西十米找到坚果堆,最终在协同发力下解开死结,这个自然界真实存在的现象,意外映射着人类教育领域最深层的命题。

挣扎困境:现代教育的"鼠尾悖论"

当代教育现场正上演着类似的挣扎场景,在标准化考试的重压下,教师被迫在知识灌输与素养培养间反复折返;学生群体陷入零和博弈的怪圈,将同龄人视作竞争对手而非合作伙伴;家校关系则如同拉锯战,一方强调学术成就,另一方呼吁个性发展,这些相互牵制的力量,恰似那对盲目挣扎的鼠尾。

日本教育学家佐藤学曾追踪某重点中学的"精英班"现象:前10%学生为保排名故意传播错误解题思路,导致班级平均分下降23%,这种"自毁式竞争"正是系统设计缺陷的产物——当评价体系只奖励个人突出者,协作本能就会被生存焦虑压制。

解结智慧:教育场域的协同进化

解开鼠尾死结的关键,在于建立动态协作机制,美国蒙大拿州的"河流学校"提供实践范本:该校将不同年龄学生混编为"生态研究组",每个小组需共同完成流域生态评估报告,12岁组长负责统筹,14岁组员操作水质检测,10岁成员记录物种多样性,这种设计使竞争关系转化为能力互补,该校学生在全国科学展获奖率提升4倍的同时,欺凌事件发生率下降81%。

神经教育学最新研究揭示,协作学习时大脑前额叶与镜像神经元会产生特殊共振,当学生解释概念给同伴时,其知识留存率可达90%,是单纯听课的9倍,这印证了维果茨基"最近发展区"理论——真正的认知飞跃发生在社会互动中。

系统重构:从竞争链条到共生网络

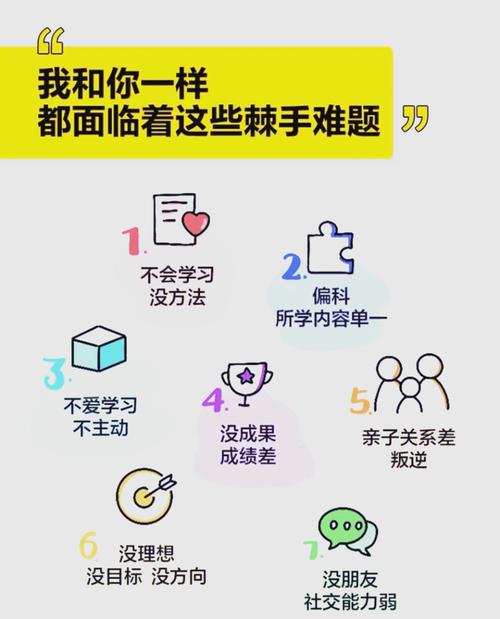

建立教育共生系统需要三维度变革:

- 评价体系立体化:新加坡教育部推行的"课程辅助活动积分制",将社区服务、艺术实践纳入升学评估,形成"学术+素养+贡献"三维坐标。

- 空间设计模块化:芬兰新型学校拆除传统教室隔墙,打造可自由组合的"学习工坊",不同学科教师在开放空间协同授课。

- 成长路径交织化:加拿大滑铁卢大学推行的"合作教育计划",要求每个专业学生必须完成跨学科项目才能毕业,工程系学生与哲学系学生合作设计老年友好型社区。

未来图景:编织生命的教育生态

在云南高黎贡山保护区,生物学家发现棕榈鼠群体存在独特的"解结传承",成年鼠会刻意制造简易尾结,引导幼鼠在游戏中掌握协作技能,这种教育智慧对人类极具启示:真正的教育不是塑造完美个体,而是培养在命运交织时仍能携手前行的共生者。

当我们将教育视作生命网络的编织过程,每个学习者既是经线也是纬线,那些看似束缚的"绳结",恰恰可以成为跃迁的支点——就像解开尾结的老鼠获得双倍生存资源,突破竞争桎梏的学习者将获得更丰沛的成长能量,这或许就是教育的终极奥秘:在相互成就中,抵达独自无法企及的远方。