民间文学中的文化基因

在黔东南的青山绿水间,流传着一个令侗族同胞传诵三百余年的爱情传说——《珠郎和娘美》,这部发源于贵州省榕江县的民间叙事长诗,以珠郎与娘美的爱情悲剧为主线,生动展现了18世纪侗族社会的伦理观念、婚俗制度与文化生态,作为侗族"嘎锦"(叙事歌)的经典之作,这个故事不仅是民间文学的瑰宝,更是解码侗族文化基因的重要密码。

故事肇始于"行歌坐月"的古老习俗,月夜下的侗寨鼓楼,青年男女以歌传情的场景,承载着侗族独特的婚恋文化,娘美拒绝包办婚姻,与珠郎相约私奔的勇气,既是对自由恋爱的追求,也是对"姑表婚"制度的反抗,这种将个体命运与族群文化交织的叙事方式,构成了理解侗族社会变迁的微观视角。

多模态传承的文化载体

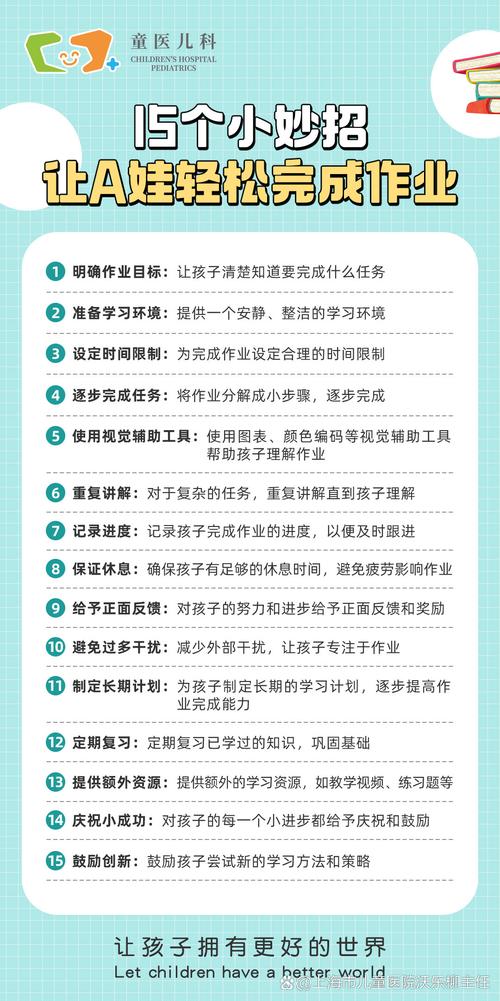

《珠郎和娘美》的生命力体现在其多元化的传承形态中,在侗族村寨,这个故事通过"君"(说唱)、"耶"(歌舞)、"垒"(念词)等多种艺术形式代代相传,江边寨的琵琶歌师能用七十二种曲调演绎整个故事,每个村寨的版本都保留着独特的方言特色和地域风情,这种立体化的传播方式,使故事成为侗族文化教育的活态教材。

在从江县小黄村,每年"六月六"歌节都会上演娘美故事的侗戏,村民们自发组织的演出团队,从服装道具到唱腔设计都遵循古制,年过七旬的戏师吴光明说:"教年轻人唱娘美的歌,就像把祖先的智慧装进竹筒,一代代传下去。"这种浸润式的文化传承,比任何书面教材都更具感染力。

伦理教育的现代启示

故事中蕴含的伦理智慧对当代教育具有特殊价值,当娘美面对财主银宜的威逼利诱时,她的坚贞不渝体现了侗族"饭养身,歌养心"的价值追求,珠郎被害后,娘美智取仇人的情节,既彰显侗族女性的智慧,也暗合"以歌代讼"的传统纠纷解决机制,这些文化元素为德育提供了生动的教学案例。

在榕江县民族中学的校本课程中,教师通过"珠郎娘美故事会"引导学生探讨传统婚俗与现代婚恋观的异同,学生们在角色扮演中发现:故事中的"破钱定情"习俗,与当代年轻人的爱情信物传统形成跨越时空的呼应,这种比较教学法,使传统文化焕发出新的生机。

非遗传承的教育实践

随着非物质文化遗产保护工作的推进,《珠郎和娘美》的传承正在形成体系化教育模式,黎平县建立的侗族大歌生态博物馆,专门设置故事传承展区,通过交互式屏幕展示不同村寨的叙事版本,榕江非遗中心开发的"跟着娘美学侗绣"研学项目,将故事元素融入手工艺教学,每年吸引数千名青少年参与。

在高等教育层面,贵州民族大学开设的"侗族文学"课程,将《珠郎和娘美》作为重点研究文本,学生们通过田野调查发现,故事中描述的"款约"制度,至今仍在部分侗寨的村规民约中留有痕迹,这种学术研究与文化实践的良性互动,为民间文学的教育转化开辟了新路径。

文化认同的构建功能

在全球化的今天,《珠郎和娘美》的文化认同价值愈发凸显,当侗族青年吴方梅在深圳打工时,通过手机直播向工友讲述家乡的爱情故事,意外获得数十万粉丝,她说:"每次唱起娘美的哭嫁歌,就想起奶奶教歌时的火塘。"这种文化自觉,正是民间故事教育功能的现代显现。

教育工作者在实践中发现,将《珠郎和娘美》融入民族团结教育课程,能有效增强学生的文化包容意识,在贵阳某小学的跨文化课堂上,汉族学生模仿侗族大歌的"蝉鸣"唱腔,苗族学生演绎珠郎的芦笙舞步,这种多元文化的互动体验,比简单的知识传授更具教育实效。

数字时代的传承创新

面对数字技术的冲击,《珠郎和娘美》的传承正在经历创造性转化,黔东南职业技术学院开发的VR叙事系统,使用者可以"走进"三维重建的侗族鼓楼,亲历珠郎娘美对歌的场景,抖音平台上的#珠郎娘美话题,累计播放量已突破2亿次,年轻网民用电子音乐改编传统叙事歌,赋予古老故事时尚表达。

但技术赋能的同时也带来挑战,榕江县非遗保护中心负责人警告:"短视频的碎片化传播可能消解故事的完整性。"为此,当地教育部门启动"数字歌师"培养计划,培训传承人掌握新媒体技能,确保传统文化在数字化过程中不失本真。

永恒的文化教育价值

从鼓楼火塘到数字云端,《珠郎和娘美》的故事始终跃动着文化传承的脉搏,这个诞生于清乾隆年间的民间传说,历经口头文学、书面文本、舞台艺术、数字媒介等多重形态转换,持续为不同世代提供文化滋养,其教育价值不仅在于保存文化记忆,更在于启发当代人思考:如何在现代化进程中守护文化根脉,让古老智慧继续照亮前行之路。

当我们聆听侗寨歌师苍凉的吟唱时,听见的不只是珠郎娘美的爱情悲歌,更是一个民族对文化传承的执着坚守,这种坚守,正是民间文学作为教育载体的永恒魅力所在,在文化自信成为国家战略的今天,《珠郎和娘美》的传唱,必将为中华民族共同体意识的培育注入新的活力。