草原民族的集体记忆

在蒙古高原绵延的牧场上,每当晨雾散尽,总能看到牧民们向着初升的太阳行抚胸礼,这个延续千年的仪式背后,隐藏着一个关乎蒙古族精神本源的秘密——鹿图腾崇拜,作为北方游牧民族的重要文化符号,鹿图腾不仅是蒙古先民认知世界的原始密码,更是草原文明与自然对话的精神媒介。

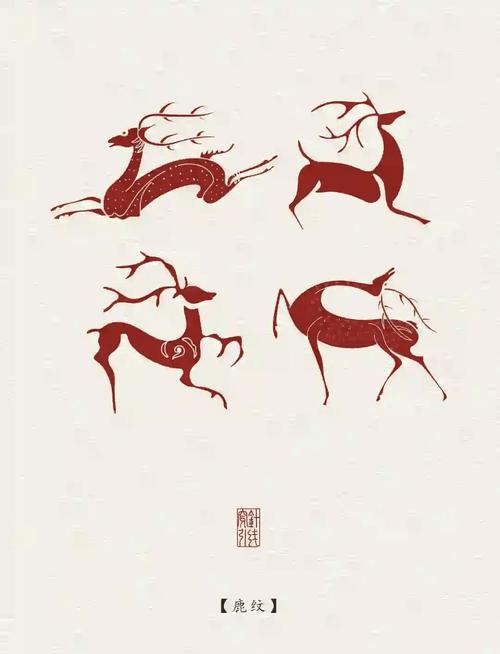

在蒙古族创世史诗《天地初开》中记载:"当穹庐般的天空初次显现,是金角白鹿用蹄甲划开了混沌。"这种将自然现象人格化的原始思维,构成了蒙古先民最早的宇宙观,考古学家在阴山岩画中发现的鹿形岩刻群,其历史可追溯至新石器时代晚期,鹿角上精心刻画的太阳纹饰,印证着古代游牧民族将鹿视为光明使者的集体记忆。

神话叙事中的生态哲学

蒙古族民间广泛流传的《苍狼与白鹿》传说,以象征手法展现了草原民族独特的生态智慧,故事讲述银色雄鹿为解救干旱的草原,用鹿角刺穿岩层引出清泉,最终化作蜿蜒的河流,这个充满诗意的神话,实质上是游牧民族对水资源重要性的深刻认知,正如蒙古谚语所言:"看见鹿影的地方,定有清泉流淌",将动物行为与生态规律巧妙联结。

在鄂尔多斯地区传承的"鹿神祭"仪式中,萨满巫师会佩戴鹿角形法器,通过模仿鹿的跳跃动作完成人神沟通,这种原始宗教仪式暗含三重生态隐喻:鹿角向上的生长形态象征自然界的生命力量,鹿群迁徙规律对应草原的季节轮回,而鹿与狼的生态平衡则折射出游牧文化中的制衡智慧,当代生态学家发现,蒙古族传统牧场轮牧制度,正是基于对鹿群迁移模式的长期观察。

文化符号的现代嬗变

随着现代化进程,鹿图腾正在经历文化符号的重构,在乌兰巴托国家博物馆,数字技术复原的"鹿石"全息影像,让古代突厥语族留下的鹿形碑刻焕发新生,这些刻有抽象化鹿纹的巨石,曾是草原部落的方位坐标,如今成为解读游牧文明空间认知的重要载体,年轻设计师将鹿角纹样融入蒙古包穹顶结构,创造出符合力学原理的新型民居,实现传统符号与现代科技的完美融合。

教育领域出现创新性实践,蒙古国中小学开发的《鹿图腾生态课程》,通过VR技术让学生体验鹿群视角的草原生态,这种沉浸式教学不仅传承文化记忆,更培养着新一代的生态意识,在内蒙古师范大学,民族学研究者建立"鹿文化基因库",用分子人类学方法追溯鹿图腾崇拜的演变轨迹,发现其与古匈奴、鲜卑族群的文化关联性。

生态智慧的当代启示

鹿图腾文化对现代生态文明建设具有独特启示,蒙古族传统狩猎文化中的"三不猎"原则——孕鹿不猎、头鹿不猎、幼鹿不猎,体现着朴素的可持续发展观,这种生态伦理与当代动物保护理念不谋而合,在呼伦贝尔草原实施的"智慧放牧"系统中,牧民利用鹿群迁徙大数据优化草场管理,使载畜量控制精度提升40%。

在全球气候变暖背景下,鹿图腾文化为生态治理提供新思路,蒙古科学家通过研究驯鹿苔藓的共生关系,开发出草原退化区生态修复技术,在库苏古尔湖生态保护区,管理者借鉴鹿群"踏雪开道"的习性,设计出减少地表破坏的巡护路线,这些传统智慧与现代科技的结合,正在创造生态保护的新范式。

教育传承的创新路径

在文化传承层面,鹿图腾教育呈现多元化趋势,锡林郭勒盟建立的"鹿文化生态教育基地",将民间传说、传统工艺、生态知识整合为体验式课程,学员们通过制作鹿皮画、学习鹿哨制作、参与模拟迁徙游戏,在实践互动中理解文化内涵,呼和浩特民族学校开发的"鹿图腾STEAM课程",将民族符号转化为几何模块,学生在组装鹿形机器人过程中领悟游牧文化的机械智慧。

数字技术为文化传播开辟新渠道,蒙古国文化部推出的"虚拟萨满"交互程序,用户可通过体感设备体验图腾祭祀全过程,内蒙古图书馆的"AR神话绘本",让儿童在增强现实中与金角白鹿互动,这些创新手段不仅吸引年轻群体,更使传统文化获得跨越时空的传播力。

永恒的精神坐标

当夕阳为草原镀上金边,牧人们依然遵循祖辈的传统,将牛奶洒向曾有鹿群驻足的山岗,这个简单而庄重的动作,承载着蒙古民族对自然的敬畏,对生命的礼赞,对文明的守望,鹿图腾不再仅是石刻上的古老符号,而是化为流动的文化基因,在现代化进程中持续迸发新的生命力,它提醒着我们:真正的文明进步,从来不是与传统的决裂,而是在守护精神根脉的基础上,开创新的可能,正如蒙古谚语所说:"跟着鹿群的足迹,总能找到清澈的泉眼。"这眼文化清泉,将继续滋养着草原儿女,指引人类探寻与自然和谐共生的永恒之道。