在河北承德滦平县金山岭长城脚下,有一株树龄超过三百年的古桃树,每年立春时节,村民仍会在虬结的树干贴上门神年画,用红绳系上桃木符,这个延续百年的习俗,恰如一把打开传统文化教育密码的钥匙,当我们拨开桃枝上的朱红符纸,看到的不仅是门神信仰的表象,更触摸到中国民间教育独特的传承肌理。

桃木辟邪背后的生态教育智慧 《淮南子》记载"羿死于桃棓"的传说,揭示了桃木崇拜的古老渊源,先民观察到桃树早春开花、木质坚硬的特点,赋予其驱邪镇煞的象征意义,这种自然认知转化为教育载体,形成了独特的生态教育范式。

在冀北山区,至今保留着"桃枝教子"的习俗,孩童若在学堂犯错,先生会用桃枝轻点其手心,同时诵读《桃夭》诗句,这种惩戒方式将植物特性与人文教育巧妙融合:桃枝象征正直品格,《桃夭》暗喻成长期盼,古人在自然现象与人格培养之间架设的认知桥梁,恰是当代环境教育可资借鉴的范式。

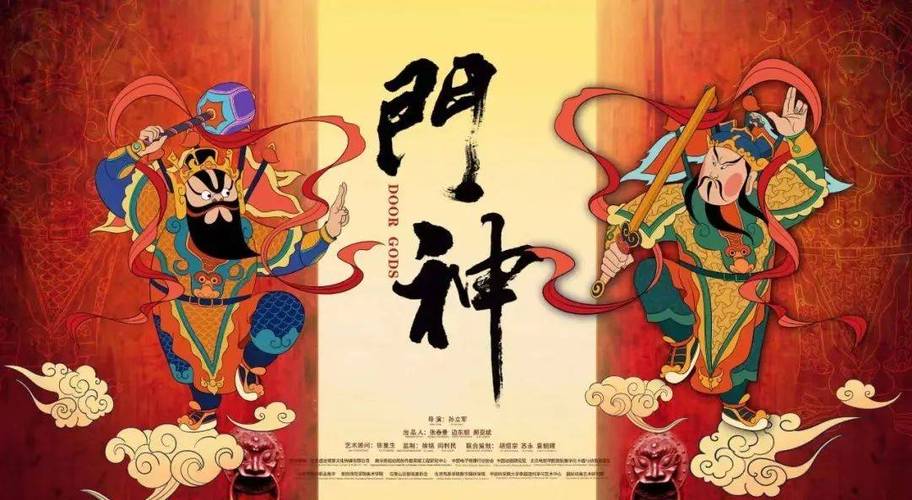

门神年画中的道德图式建构 唐代段成式《酉阳杂俎》记载神荼、郁垒"主阅领众鬼"的传说,揭示门神信仰的本质是道德秩序的可视化表达,天津杨柳青门神画作坊的田野调查显示,传统年画制作遵循严格的道德图式:秦琼持锏高度必与门楣齐平,象征"规矩";尉迟恭钢鞭必向下倾斜,暗合"谦抑"。

这种视觉符号系统构建了独特的道德教育场景,山西平遥古城民居的门神配置颇具深意:商宅多贴燃灯道人,取"明辨是非"之意;书院常绘赵公明,喻"守正戒贪",建筑空间通过符号叙事完成道德教化,这种沉浸式教育模式对当代德育空间设计具有启示价值。

仪式活动里的集体记忆传承 北京门头沟区沿河城村的"请门神"仪式,完整保留了明清时期的民俗程式,仪式包含桃符制作、神像开光、巡游安位等十二道程序,每个环节都蕴含着丰富的教育元素,桃汁点额"环节,长者用桃枝蘸朱砂在孩童额头画符,同时口授《千字文》,实现文化记忆的跨代传递。

这种具身化的传承方式,在浙南畲族门神祭祀中演变为歌谣传唱,身着传统服饰的师公手持桃木剑,带领青少年边舞边唱《门神赞》,将伦理规范融入韵律动作,人类学家特纳的"阈限理论"在此得到生动诠释:仪式空间成为文化基因传承的特殊教育场域。

现代转型中的教育创新可能 面对传统文化传承断层,教育工作者正在探索创新路径,成都泡桐树小学开发的"门神STEAM课程",将年画制作与材料科学结合,学生通过测试桃木硬度理解古人选材智慧;北京101中学的"数字门神"项目,用AR技术复原唐代至民国门神形象演变,可视化呈现文化流变过程。

更具突破性的是河南博物院推出的"神荼的挑战"教育游戏,参与者通过解谜门神故事碎片,在虚拟场景中重建古代宅院的风水布局,这种游戏化学习方式,使00后青少年在互动中自然习得传统文化知识,日均访问量达2.3万人次。

文化基因的解码与重构 门神信仰的教育价值不仅在于文化传承,更在于其蕴含的认知框架,山东大学民俗学团队研究发现,门神形象体系暗合加德纳多元智能理论:神荼的洞察力对应空间智能,郁垒的决断力体现存在智能,这种古老智慧与现代教育理论的暗合,为传统文化创新提供了理论支点。

当前,故宫博物院与腾讯合作的"数字门神"项目,正是这种理论的具体实践,通过AI分析历代门神画像的构图规律,生成符合现代审美的数字门神,既保留"左辅右弼"的传统格局,又融入当代艺术元素,这种古今对话的创新模式,在深圳中学试点中获得92%的学生认同。

站在古桃树下仰望虬枝,我们看到的不只是朱红符纸在春风中轻颤,每道桃木纹理都镌刻着先民的教育智慧,每张门神年画都承载着文化传承的密码,当教育工作者以创新思维激活这些文化基因,传统就不再是博物馆的静态展品,而成为滋养现代教育的活水源头,这种传承不是简单的文化复刻,而是在解码文化基因基础上的创造性转化,正如那株古桃树,在年轮中积淀智慧,在新枝上绽放生机。