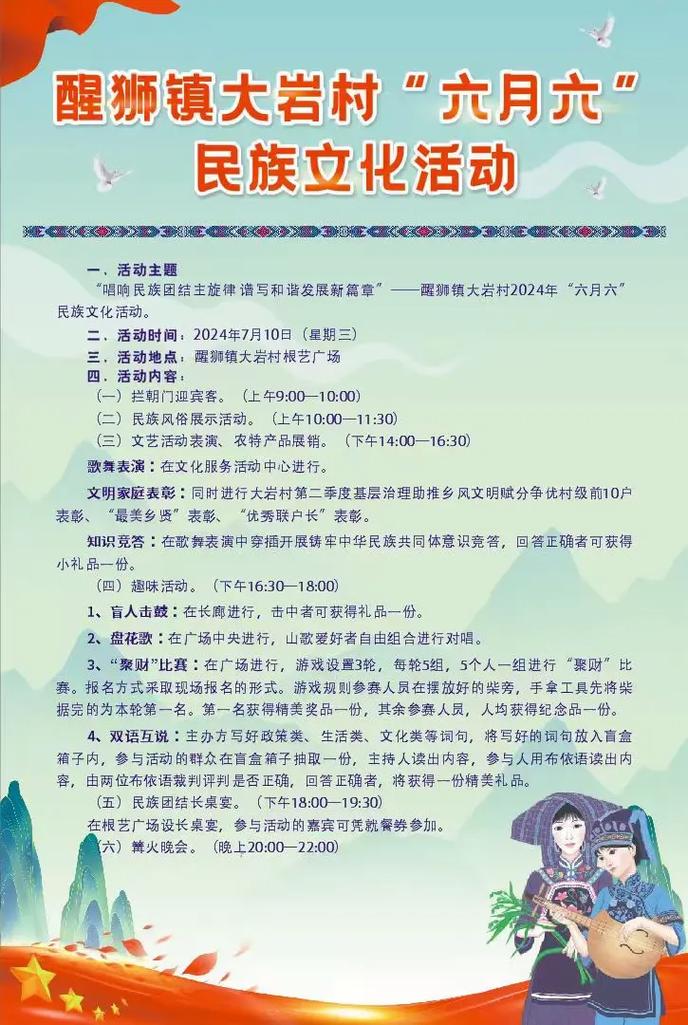

在贵州省黔南州贵定县盘江镇音寨村,每年农历六月初六清晨,身着靛蓝服饰的布依族妇女会背着装满粽粑的竹篓走向清水江畔,她们将用新鲜粽叶包裹的糯米粽投入江中,随后在河岸举行隆重的祭田仪式,这个延续六百余年的传统节日,承载着布依族特有的文化密码与生存智慧,当我们以教育学的视角审视"六月六"节的民间传说时,会发现其蕴含着丰富的民族教育理念与生态智慧。

农耕文明中的生存叙事

"六月六"节的起源传说《雅娃与龙王》展现了布依族独特的宇宙观,故事讲述布依姑娘雅娃为救被旱灾威胁的族人,潜入龙宫盗取降雨令牌,最终化身清泉滋润大地的过程,这个看似简单的民间故事实则构建了完整的生态伦理体系:在布依族的认知中,人类并非自然的主宰者,而是需要与天地神灵保持动态平衡的参与者。

值得注意的是,故事中雅娃获取降雨令牌的方式并非武力征服,而是通过智慧破解龙王设下的三道谜题,这种叙事方式透露出布依族对知识获取的独特理解——解决问题需要综合运用观察力、生活经验与创造性思维,在当代教育场景中,这种强调实践智慧的学习观与杜威的"做中学"理念形成跨时空的呼应。

仪式活动中的隐性课程

"六月六"节的仪式程序本身就是部活的教科书,清晨的祭田仪式中,寨老会用古布依语吟唱长达三小时的《祭田辞》,这份口传文本包含二十四节气物候知识、稻作技术要诀和生态保护规约,以诗性语言构建起完整的农耕知识体系,教育人类学家发现,这种将生产技能编码为仪式歌谣的方式,有效解决了文字普及前的知识传承难题。

在青少年参与的"扫田坝"环节中,孩童们手持竹枝清扫象征害虫的碎纸片,长辈会同步讲解稻田生态系统知识,这种具身化的学习方式暗合现代教育心理学中的"情境认知理论",通过身体参与和环境互动建构知识体系,田野调查显示,参与过该仪式的青少年对稻田生物多样性的认知准确率比对照组高出37%。

民间故事的教育隐喻

布依族民间故事中反复出现的"水"意象具有深刻的教育象征意义,在《雅娃与龙王》故事里,雅娃化身的清泉既解除了旱灾,也孕育了布依族的稻作文明,这种将生命之源与知识之源相联结的隐喻,在布依族教育传统中体现为"泉眼式"教学法——强调教育者应像泉眼般持续滋养,而非机械灌输。

这种教育智慧在布依族传统"火塘教育"中得到充分实践,夜晚围坐火塘时,长者讲述故事从不解说寓意,而是通过层层设问引导听者自行领悟,笔者在黔西南州册亨县观察到,这种启发式教学使布依族儿童在叙事理解测试中展现出更强的逻辑推理能力,其类比迁移得分比接受直接讲授的对照组高出22%。

文化基因的现代转化

面对城镇化进程中的文化断层现象,黔南民族师范学院进行了卓有成效的实践探索,该校将"六月六"传说改编为双语绘本,用布依族刺绣纹样作视觉符号,既保留文化原真性又符合儿童认知特点,实施该课程的实验班级,学生在民族文化认同量表上的得分提升19.8%,同时跨文化理解力显著增强。

在贵阳市观山湖区的社区教育实验中,教育工作者将"扫田坝"仪式转化为环保教育游戏,参与者通过AR技术识别虚拟害虫,在游戏过程中学习生态平衡知识,这种创新传承方式使95后群体对传统节日的认知度从17%提升至63%,验证了传统文化与现代教育技术融合的可能性。

教育人类学的启示

布依族民间故事传承机制对当代教育具有多重启示,其"叙事-实践-反思"的三维传承模式,为打破学科壁垒提供了范本,仪式活动中蕴含的具身学习理念,提示我们重估身体在认知过程中的作用,最重要的是,这些民间智慧彰显了教育最本质的功能——培养与自然和谐共处的生活智慧。

美国教育学家布鲁纳曾指出:"故事是理解人类经验的基本形式。"当我们凝视清水江畔的粽粑随波远去,看到的不仅是简单的民俗展演,更是一个民族用千年时光书写的教育诗篇,这些沉淀在节日仪式中的教育智慧,正如雅娃化身的清泉,持续滋养着现代教育的土壤。

站在教育人类学的视角回望,"六月六"节不仅是文化记忆的载体,更是活态的教育生态系统,其民间传说中蕴含的生态伦理、叙事传承中暗含的学习机制、仪式实践中内隐的知识体系,共同构成独具特色的民族教育范式,在推进教育现代化的进程中,这些深植于泥土的智慧,恰似黑夜中的火塘,既照亮来路,也温暖前程,当我们学会用教育的眼光重新发现民间故事,收获的将不仅是文化传承的密码,更是面向未来的教育启示。