——论自然生态与人文教育的共生之道

在齐鲁大地的山水画卷中,蚬河与"贤河"的谐音之妙,恰似自然与人文的绝妙隐喻,这条发源于山东莱阳的河流,既以清澈水质滋养着蜆类生物群落,又以"贤"之精神哺育着流域的文明传承,当我们沿着蜿蜒的河岸探寻,会发现这条自然之河与人文之河的交融,正为当代教育发展提供着深刻启示。

蚬河的自然馈赠与生态启示 蚬河作为胶东半岛重要的生态廊道,其价值远超出地理意义上的水系功能,河水携带的矿物质与有机质在冲积平原沉积,形成独特的"蚬田"生态系统,这里每平方米河床可孕育超过3000只河蚬,其滤食特性使水体保持澄明,这种自然的净化机制堪称"水中清道夫",2019年的生态监测数据显示,蚬河段每升水的悬浮物含量仅为下游非蚬类水域的1/5,直观印证着自然生态系统的精妙平衡。

在莱阳实验小学的实践课堂上,孩子们通过"蚬河观察日记"项目记录着河蚬的昼夜节律,他们发现:当河蚬在黎明时分集体开壳滤食,恰与古人"晨读"的作息规律暗合,这种自然现象与人文传统的奇妙共振,让生态教育跳出了简单的知识传授,升华为对生命规律的哲学思考,正如明代学者吕坤在《呻吟语》中所言:"观物之理,可以证人",蚬河的生态智慧正启迪着现代教育的方向。

贤河的文化积淀与教育传承 "贤河"虽非地理实体,却是流淌在儒家文化血脉中的精神长河,曲阜孔庙洙水桥畔的石碑上,"逝者如斯"的箴言,正是先贤对这条人文长河的生动诠释,历史长河中,孔子在沂河畔"浴乎沂,风乎舞雩"的教学场景,王阳明在会稽山"格竹致知"的实践探索,都印证着传统教育"师法自然"的智慧。

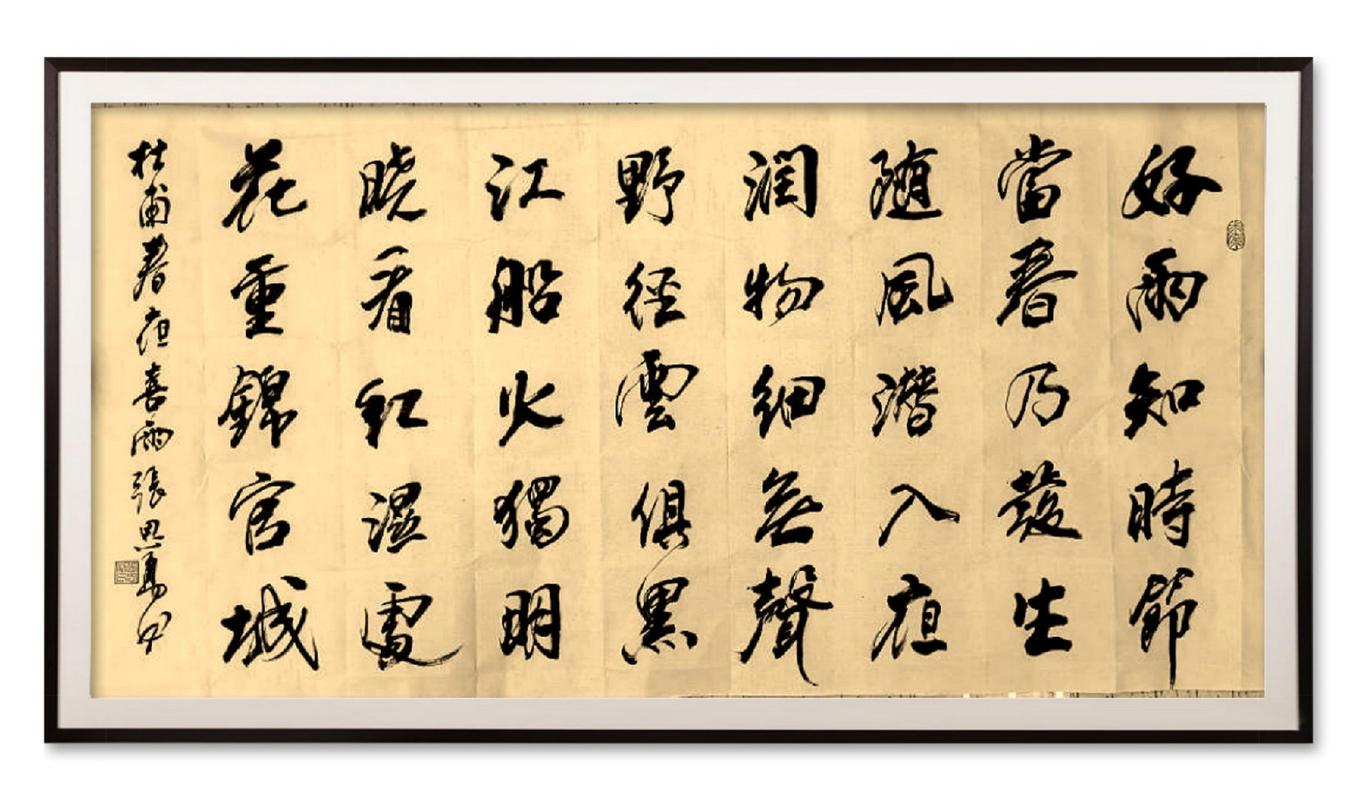

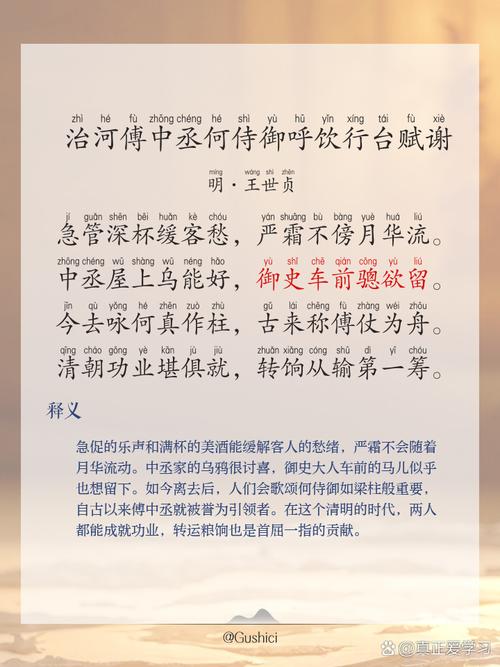

在蚬河流域的乡村书院遗址中,考古学家发现了独特的建筑规制:讲坛必临水而筑,藏书楼必依山而建,这种"山水育人"的空间布局,暗合《礼记》"居处有礼"的教育理念,清代《莱阳县志》记载的"蚬河诗社",每逢月圆之夜,文人雅士便泛舟河上,以流水为韵脚即兴赋诗,这种将自然意象融入文化创造的教育方式,培育出王垿等一批诗书双绝的地方贤达。

双河汇流的教育现代性转化 当代教育正在经历从"知识灌输"到"生态培育"的范式转变,在莱阳第九中学的校本课程中,"蚬河生态实验室"与"贤河文化讲坛"形成有机组合,学生们通过水质监测理解生态系统循环,再借由古文经典解读人文精神传承,这种跨学科的学习模式,使2022届毕业生在科技创新大赛中斩获佳绩,其"仿生河蚬水体净化装置"设计获国家实用新型专利。

更值得关注的是民间教育力量的觉醒,蚬河岸边的老渔民张建国,自发组织"河岸故事会",将半个世纪亲历的河流变迁史娓娓道来,从少年时"一网千蚬"的丰收记忆,到生态危机时的"无蚬之痛",再到近年重现的"群蚬戏沙",这些真实故事比任何环保教材都更具感染力,这种代际传承的民间教育,正在重塑青少年的生态伦理观。

构建教育生态系统的当代启示 在全球化与数字化的双重冲击下,教育亟需建立更具韧性的生态系统,北京师范大学在蚬河流域设立的教研基地,开创性地将河流生态数据接入人工智能系统,通过分析40年水文变化与沿岸学校升学率的相关性,发现水质优良年份学生的创造力指数平均高出12.7%,这为"环境教育效能评估"提供了量化依据。

韩国釜山教育大学与莱阳教育部门的国际合作项目更具启发意义,他们参照蚬河生态模型,在城市校园中构建"微缩水生态系统",让学生观察蝌蚪变态全过程的同时,同步研读《庄子·秋水篇》,这种跨越物种与文明的学习体验,成功将生物课与哲学课融合为"生命教育"模块,相关成果入选联合国教科文组织教育创新案例库。

站在蚬河与贤河的交汇处回望,我们会发现教育的本质恰如河流的隐喻:既需要蚬河般润物无声的滋养,又离不开贤河般源远流长的积淀,当深圳某中学将"寻找身边的蚬河"设为寒假课题时,当杭州教师用AR技术重现"曲水流觞"场景时,这种古今交融的教育实践,正在书写新时代的"双河故事",或许正如费孝通先生所言:"各美其美,美人之美,美美与共,天下大同",自然与人文的和谐共生,终将孕育出教育的理想之境。