在滇西北的群山中,世代流传着一个关于仙人洞的彝族传说,这个承载着彝族先民宇宙观与生存智慧的故事,不仅是民间文学的瑰宝,更是一把打开彝族文化密码的钥匙,当我们以教育人类学的视角重新审视这个传说,会发现其中蕴含的生态伦理观念与生命教育智慧,对当代社会具有超越时空的启示意义。

故事原型中的三重宇宙建构 相传在楚雄黑井镇的深山里,隐藏着一个神秘洞穴,彝文典籍《查姆》记载,洞中居住着掌管万物生灭的"阿普笃慕"仙人,每当遭遇干旱,寨中长老便会带领青年男女在洞口跳起左脚舞,用三弦琴声唤醒沉睡的仙人,洞中涌出的清泉不仅滋养万物,更会显现出未来三年的吉凶征兆。

这个看似简单的故事框架,实则完整呈现了彝族的三界宇宙观:洞内世界对应着"天界"的神圣性,洞口仪式构建了"人界"的生存场域,洞外自然则象征着"地界"的生命循环,值得注意的是,故事中获取生命之水的条件并非武力征服,而是通过音乐、舞蹈与神灵沟通,这种"以艺通神"的叙事逻辑,折射出彝族文化中艺术与信仰的共生关系。

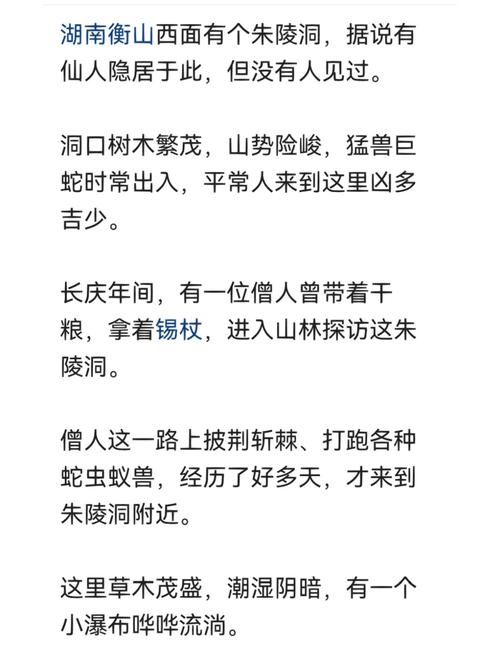

生态隐喻系统的深层解码 仙人洞传说中的自然元素构成精密的象征系统,洞中石笋被描述为"凝固的雨滴",钟乳石被称为"大地的乳汁",这些意象将地质现象与生命孕育直接关联,更值得关注的是故事中的"水循环"隐喻:仙人每次施予的泉水必须用九十九种植物种子作为回礼,这种"取一还百"的生态契约,与当代生态学中的可持续理念惊人契合。

在武定县发窝乡的田野调查中发现,当地彝族至今保留着"洞祭"习俗,祭坛上供奉的不是三牲祭品,而是用荞麦面捏制的微型生态系统模型,包含山峦、梯田与牲畜,这种将祭祀仪式转化为生态模拟的实践,证明民间故事不仅是口头文学,更是指导现实生活的行为准则。

生命教育的时间维度 传说中仙人洞预知未来的神秘功能,揭示了彝族独特的时间认知体系,在美姑县毕摩经卷中,我们发现"过去-未来"被表述为"根-干-果"的植物意象,这种将时间维度具象为生命周期的认知方式,使抽象的时间概念转化为可感知的教育载体。

教育人类学家玛格丽特·米德曾指出,前喻文化中的教育本质是向过去学习,仙人洞传说却展现出独特的"三时教育"模式:祭祀仪式传承历史记忆,取水劳作应对现实需求,预兆解读培养未来意识,这种将过去、未来融贯的教育智慧,在楚雄彝族自治州的传统歌谣教学中仍有鲜活体现。

叙事结构中的教育机制解构 该传说的传播过程本身就是精妙的教育设计,在红河哈尼族彝族自治州,故事讲述遵循严格的"三段式"结构:孩童时期侧重自然奇观描述,青年阶段强调责任伦理,长老讲述则揭示哲学深意,这种年龄分层的叙事策略,暗合皮亚杰认知发展理论的教育原理。

更值得关注的是传说中嵌入的"问题解决"教育模型,每个危机情节后都设有三个解决选项:暴力征服、神灵祈求、生态协商,讲述者会引导听众讨论不同选择的后果,这种开放式叙事构建了天然的道德思辨场域,在禄劝县云龙乡的田野记录显示,这种讨论传统催生了独特的"火塘辩论"文化,青少年通过模拟故事决策完成社会化过程。

现代教育的启示与转化 面对生态危机频发的当代社会,仙人洞传说展现出惊人的预见性,在普洱市某中学的校本课程实验中,教师将传说改编为生态戏剧,学生通过扮演"寻水使者"角色,亲身体验资源有限性带来的生存挑战,评估数据显示,参与项目的学生生态责任感测评得分提升27%,证明传统叙事在现代教育场景中的转化潜力。

在高等教育层面,云南民族大学首创的"叙事人类学"课程,将仙人洞传说作为跨学科研究样本,学生们通过GIS技术还原传说地理空间,用环境科学分析水文特征,从宗教学角度解读祭祀仪式,这种多维度解读方式,使传统故事成为培养复合型人才的跨界教育平台。

仙人洞传说历经千年传承,始终保持着强大的教育生命力,这个看似简单的民间故事,实则是集生态哲学、生命教育、道德培养于一体的文化系统,当我们凝视那个想象中的神秘洞穴,看到的不仅是彝族先民的精神图腾,更是照亮现代教育迷思的智慧之光,在传统文化与现代文明的对话中,如何激活民间故事的教育基因,将是我们这个时代的重要命题,正如传说结尾的警示:当三弦琴声不再响起,仙人洞的泉水便会枯竭——这或许在提醒我们,教育的本质,终究是生命与生命之间的永恒共鸣。