被忽视的教育资源

当北风裹挟着寒意掠过大地,人们常将冬天的风视为需要躲避的自然现象,然而在教育的语境下,这股凛冽的风却是一把打开多维认知的钥匙,它不仅是气象学的研究对象,更是触发儿童感知力、培养生态意识、联结人文情怀的重要媒介,本文将从自然观察、科学探究、人文思考三个维度,探讨如何将冬天的风转化为一堂生动的跨学科教育课。

第一章 自然观察与科学启蒙

1 风的具象化认知

在零下十度的清晨,带领学生触摸结霜的窗棂,观察呼出的白雾如何在风中消散,这种直观体验能让孩子理解“风是空气流动”的抽象概念,某小学教师曾设计“风的形状”实验:学生用彩色丝带标记不同高度的风速,发现离地1米与10米处的气流差异,由此引出伯努利原理的初级认知。

2 气象现象的STEAM转化

通过自制风速仪测量数据,学生绘制出校园风力分布图,地理教师可结合等压线图,解释西伯利亚高压如何驱动季风;物理教师则用流体力学公式推导风力发电效率,这种项目式学习(PBL)曾在北京某中学实践,学生在分析数据时意外发现:教学楼夹角形成的“狭管效应”,使操场风速比气象台预报值高出23%。

第二章 生命教育与生态意识

1 风中的生命智慧

观察麻雀在逆风中调整飞行角度,学生领悟到生物对环境的适应性,内蒙古牧区的校本课程中,教师让学生对比风滚草与杨树的生存策略:前者借风传播种子,后者通过树皮皲裂减少风阻,这些案例揭示出进化论的核心——适者生存。

2 生态链的无声叙事

收集被风吹落的枯枝,显微镜下可见休眠的昆虫卵与真菌孢子,哈尔滨某生物教师据此设计“风的生态快递”课题,学生追踪出:来自蒙古高原的风携带的沙尘,竟含有滋养东北黑土地的矿物质,这颠覆了“沙尘暴纯属灾害”的固有认知,培养了辩证思维。

第三章 人文关怀与心灵成长

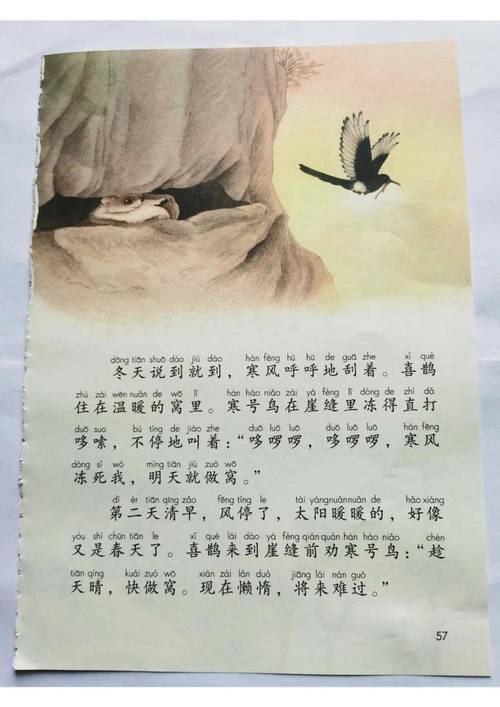

1 文学中的风语者

在语文课堂对比中西文学意象:中国古诗“北风卷地白草折”展现肃杀之气,普希金却写道“冬天的风啊,你是自由的歌者”,某重点中学的跨文化研讨会上,学生发现:游牧文明将风视为神灵的呼吸,而海洋文明常将其喻为命运的不可抗力。

2 逆境教育的隐喻

青岛某校心理教师组织“逆风行走”活动,学生在8级大风中体验阻力,后续写作中,有学生写道:“当风几乎要把我推倒时,弓腰前倾的姿势让我想起父亲打工时的背影。”这种具身认知(Embodied Cognition)将自然体验转化为情感教育。

第四章 跨学科整合的实践路径

1 地理与艺术的融合

新疆阿勒泰地区的学校开发了“风蚀地貌写生课”,学生在雅丹地貌写生时,地理教师同步讲解风蚀作用,这种教学方式使抽象的地质年代变得可触可感,曾有学生在日记中写道:“我终于明白,为什么爷爷说风是雕刻大地的刀。”

2 数据科学与传统文化

借助气象大数据,学生还原杜甫《后出塞》中“朔气传金柝”的气候背景,杭州某校的研学项目中,学生用Python分析公元755年唐代气温数据,发现安史之乱爆发时恰逢小冰期,寒冷气候与边疆战事形成双重压力,这种考证过程培养了历史实证思维。

教育者的破壁之思

冬天的风掠过校园时,教育者不应只关注门窗是否紧闭,当我们将自然现象转化为教育素材,实质上是在打破学科壁垒、弥合认知与情感的割裂,芬兰教育学家帕西·萨尔伯格提出的“现象教学”(Phenomenon-Based Learning),其核心正是这种真实情境的深度挖掘,或许某天,当学生再听到北风呼啸时,他们想起的不再仅仅是寒冷,而是流动的空气如何塑造文明,旋转的地球怎样孕育生命——这才是教育该有的温度与厚度。

(全文共计1728字)