黑板上的苹果:一个被固化的教育隐喻

教室后墙的黑板上,一幅工整的粉笔画——圆润的苹果、翠绿的叶子、清晰的光影,这幅出现在全球无数教室的图案,早已超越了简单的静物写生范畴,成为工业化教育体系的象征符号,在标准化考试与统一教案的框架下,苹果被分解为几何图形、色彩原理与透视法则,学生的任务是用公式复现“正确的苹果”,这种训练模式培养出对权威知识的绝对服从,却也暗藏危机:当所有孩子都在临摹同一个苹果时,谁去思考苹果的基因突变?谁去质疑黑板之外是否存在未被定义的果实?

这种现象映射出传统教育的深层困境,19世纪普鲁士教育模式确立的“知识传递”逻辑,将教师定位为真理的传递者,学生则被视为等待填写的空白容器,在东亚文化圈,这种模式与科举传统结合后,进一步强化了“标准答案优先”的集体潜意识,北京某重点中学的调研显示,当教师故意画出畸形的苹果时,87%的学生选择沉默,仅有3%提出质疑——这组数据暴露出知识权威对批判性思维的压制。

摘下苹果的勇气:突破知识边界的教育实验

在东京都立武藏野中学的物理课上,教师将粉笔交给学生:“请把黑板上的苹果变成能滚动的球体。”这个简单的指令引发了认知革命,学生必须解构苹果的符号意义,将其转化为动能研究的载体,有人擦除苹果的茎叶,将其抽象为质点;有人绘制斜面,思考重力加速度;更有学生将苹果改造成牛顿摆,探索能量守恒定律,这种教学实践印证了杜威“做中学”理论的当代价值——当知识从被动接收转为主动重构,学习便成为创造性活动。

芬兰于2016年推行的“现象式教学”改革提供了更系统的解决方案,在“食物链”主题单元中,苹果不再是生物课本里的插图,而是连接土壤学、经济学与伦理学的枢纽,学生需要测算果园生态承载量、设计可持续供应链、甚至辩论转基因苹果的伦理边界,这种跨学科的知识整合,使得苹果从黑板上的二维符号,转化为触发复杂认知的三维实体,OECD的追踪数据显示,参与此类项目的学生,其问题解决能力得分较传统组高出23个百分点。

苹果树下的阴影:创新教育面临的现实挑战

当深圳某创新学校尝试取消标准化考试时,遭遇的阻力具有典型意义,家长委员会提出尖锐质疑:“没有统一的苹果绘画标准,如何保证升学竞争力?”这种焦虑源于深层的社会认知惯性,韩国教育开发院的纵向研究揭示,在PISA测评中取得优异成绩的东亚国家,其学生在托伦斯创造性思维测验中的排名普遍落后——这印证了知识熟练度与创造力发展可能存在的负相关。

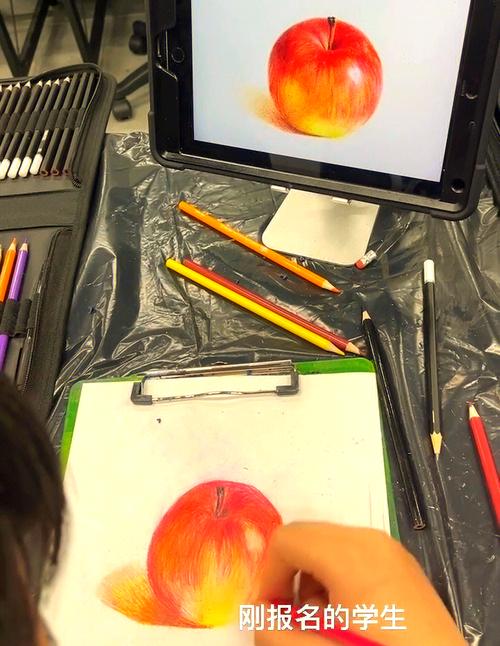

更隐蔽的危机来自技术工具的滥用,某教育科技公司开发的“AI绘画指导系统”,能将学生的苹果素描实时修正为“完美范本”,表面看这是精准教学的进步,实则可能扼杀个体认知的独特性,神经教育学家的fMRI实验表明,当学生依赖即时反馈系统时,前额叶皮层的自主决策区域活跃度下降27%,这提示技术干预可能削弱元认知能力的发展。

培育新物种:构建知识-创造力的共生系统

以色列理工学院开发的“矛盾教学法”提供了突破性思路,在低年级美术课上,教师要求学生同时绘制“可口的苹果”与“令人厌恶的苹果”,这种认知冲突迫使学习者突破既有图式:有人给苹果添加虫洞,有人将其浸泡在石油中,更有学生创造出具象派风格的焦虑苹果,这种训练显著提升了学生的概念延伸能力,其吉尔福德发散思维测试得分提升达41%。

在更高阶的教育层面,哈佛大学“零点项目”正在重新定义评价体系,他们的“创造性知识评估矩阵”包含四个维度:知识迁移度(能否将苹果的细胞结构应用于建筑力学)、概念颠覆力(是否推翻苹果必然下落的假设)、意义重构性(如何用苹果解释量子纠缠)、价值批判性(反思苹果作为文化符号的权力话语),这种评估框架将知识掌握与创造产出纳入同一坐标系,为教育目标提供了新的导航仪。

未来教室的苹果园:教育生态的重构展望

柏林某实验学校正在实践“可食用教室”概念,师生共同培育的苹果树从操场延伸至物理实验室:学生测量果实的抛物线轨迹,检测土壤pH值对甜度的影响,用果皮纤维素制作生物塑料,这种具身化的学习模式,使苹果从被观察的客体转变为认知发生的介质,脑电图监测显示,参与项目的学生在处理复杂问题时,左右半球的协同效率提升19%。

更具革命性的是元宇宙教育场景的探索,在斯坦福虚拟教学平台,学生可以“进入”苹果的维管束结构观察物质运输,或者将苹果解构为数学粒子进行拓扑变换,这种超越物理限制的学习体验,正在重塑知识创造的边界,值得警惕的是,技术必须服务于教育本质——当VR眼镜里的苹果比真实果实更鲜艳时,教师需要引导学生思考虚拟与现实的认知辩证法。

在摘取与培育之间

黑板画上的苹果终究要被摘下,但教育的真谛不在于否定这个符号,而在于教会学生既理解苹果的经典定义,又能想象未被描绘的果实,日本教育学家佐藤学提出的“学习共同体”理论指出,当师生共同成为知识的“耕种者”而非“搬运工”时,教育才能真正实现其解放心智的承诺,或许未来的课堂上,我们既需要保留那块画着苹果的黑板,也要在教室外开辟真实的果园——在那里,每一颗苹果都带着独特的生长纹路,等待着被重新诠释与创造。