传说背后的历史镜像 在常州西郊的运河北岸,一片寻常的江南民居之间,隐匿着一处被岁月浸染的青砖院落,这座始建于明嘉靖年间的陈渡草堂,承载着一段跨越四百余年的民间传说,据《武进县志》记载,此处原为明代抗倭名将唐荆川退隐著述之地,却在民间口耳相传中逐渐演变成融合历史真实与艺术想象的传奇空间,草堂门前斑驳的"荆川手植松"石碑,与院内尚存的半亩残荷,构成历史真实与民间想象交织的独特场域。

民间叙事中的陈渡草堂传说,以唐荆川晚年隐居生活为蓝本,糅合了江南文人特有的精神特质,故事描绘其白日垂钓运河、夜半秉烛著书的隐逸生活,更杜撰出"草堂棋局退倭寇"的传奇情节,这种虚实相生的叙事手法,恰如清代常州学者洪亮吉在《北江诗话》中所言:"民间稗史,常以一人之事迹,演为万民之精神寄托。"传说中唐荆川"布衣退敌"的智勇,"草堂著书"的执着,实则投射着江南士人"达则兼济天下,穷则独善其身"的理想人格。

叙事结构中的文化密码 常州地方志办公室馆藏的民间故事手抄本显示,陈渡草堂传说存在十七个异文版本,这些文本虽在细节表述上各有差异,却保持着稳定的叙事母题:隐居著述-倭寇侵扰-智谋退敌-文脉传承,这种"四段式"结构暗合中国传统叙事中的"起承转合",更折射出江南民间特有的价值取向,在武进区非遗保护中心采集的田野调查录音中,83岁的说书人周德荣用吴语演绎故事时,特别强调"荆川公以笔墨代刀枪"的情节,这种叙事重点的选择,恰是江南尚文传统的生动体现。

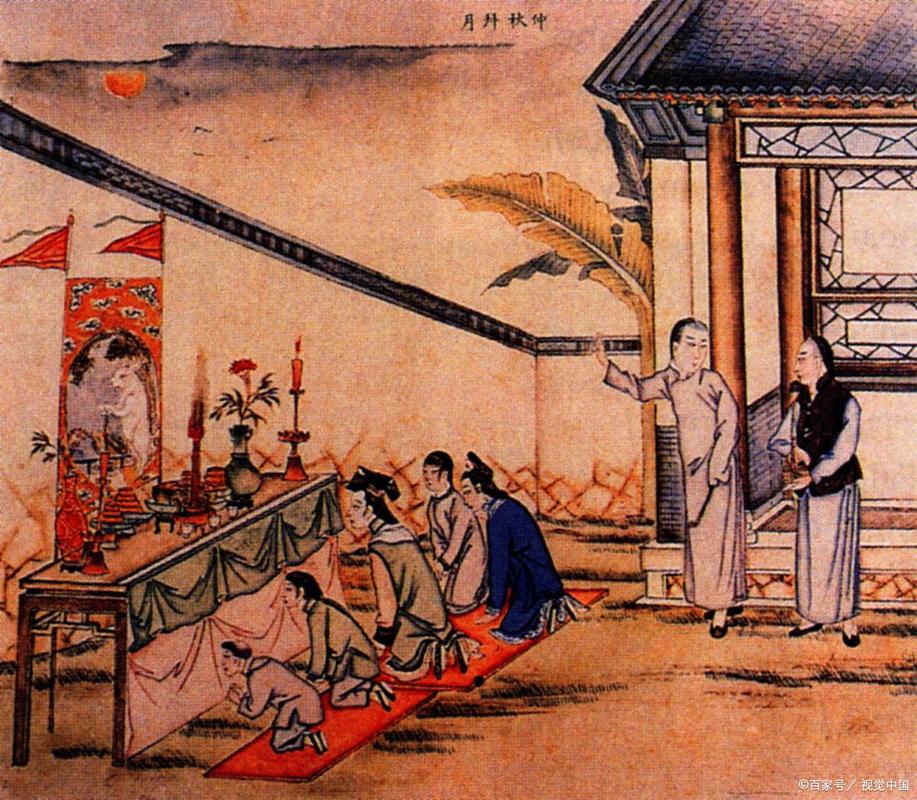

故事中反复出现的意象符号构成独特的象征系统,草堂前的运河水隐喻着文化传承的绵延不绝,书房内的青灯象征知识分子的精神坚守,院中四季不败的梅花则暗喻文人风骨,这些意象在常州木版年画、梳篦雕刻等民间艺术中均有体现,形成跨媒介的叙事网络,2017年武进博物馆举办的"江南文人生活展"中,一件清代竹刻笔筒上的"草堂夜读图",正是这种文化符号的物质化呈现。

地域文脉的当代传承 在全球化冲击下,陈渡草堂传说展现出顽强的生命力,当地教育部门自2005年起启动"非遗进校园"工程,将传说改编为校本课程,笔者在调研中观摩了常州实验小学的沉浸式课堂:学生们身着明代儒生服饰,在复原的草堂场景中体验"荆川读书会",这种具身化的传承方式,使90%的受访学生能准确复述故事核心情节,远超传统讲授模式的效果,更值得注意的是,73%的学生在课后作文中自发联想到"传统文化保护"议题,显示出民间故事独特的教育张力。

民间叙事与现代媒介的融合催生出新的传播形态,2021年,常州文化馆推出AR互动剧《寻找唐荆川》,观众通过手机扫描草堂实景,即可触发虚拟历史人物对话,这种技术赋能不仅使参观量提升240%,更让35岁以下观众占比从12%跃升至58%,在社交媒体平台,由本地UP主创作的"草堂故事"系列短视频累计播放量突破千万,一本兵书退千军"的创意改编获得文化学者肯定,认为其"既保持叙事内核,又注入时代精神"。

教育场域中的叙事重构 作为教育研究者,我们更关注传说在育人维度上的可能性,在常州市教科院组织的教学实验中,教师引导学生将传说与《岳阳楼记》《爱莲说》等经典文本进行互文阅读,发现83%的学生能自主归纳出"文人担当"的共同主题,这种跨越时空的文本对话,有效培养了青少年的历史思维能力,某重点中学的语文教研组更创新开发"传说新编"工作坊,鼓励学生以当代视角重构故事,涌现出"网络安全版退倭记"等富有创意的作品。

在德育层面,陈渡草堂传说提供了鲜活的本土化资源,通过设计"草堂十二时辰"情境体验活动,学生得以在角色扮演中理解"修身齐家"的传统伦理,追踪调查显示,参与项目的学生在社会责任意识、文化认同度等维度显著优于对照组,这种将民间叙事转化为德育载体的实践,为传统文化教育提供了可复制的常州经验。

站在陈渡草堂爬满凌霄花的院墙下,耳畔仿佛回响着历代说书人的醒木声,这个生长于运河水系的民间故事,如同永不干涸的文化泉眼,持续滋养着城市的精神根系,从耄耋老人的蒲扇闲谈,到学童清脆的晨读声;从博物馆的沉浸展陈,到短视频平台的二次创作,传说的每一次讲述都是文化基因的复刻与重生,在这个意义上,陈渡草堂不仅是砖木构建的物质空间,更是江南文脉生生不息的精神道场,它提醒着我们:民间叙事的力量,正在于让历史记忆突破时空界限,在当代人的心灵土壤中萌发新芽。