在人类文明的长河中,"树林里的妖怪"始终是萦绕在童年记忆深处的集体意象,从北欧神话中守护森林的巨魔,到日本民间传说中的山姥,再到中国志怪小说中的树精藤怪,这些形态各异的森林神秘生物承载着人类对未知世界的原始恐惧,现代儿童心理学研究发现,这种跨越文化的共同想象绝非偶然,它深刻揭示了儿童认知发展过程中的重要规律,为当代教育者提供了观察和理解儿童心理的独特视角。

恐惧的生物学根源与认知发展规律 从进化心理学的视角来看,人类对黑暗森林的恐惧深深镌刻在基因记忆之中,原始人类在进化过程中形成的环境警觉机制,使儿童天然对未知环境保持警惕,神经科学研究显示,当儿童面对不确定环境时,杏仁核的活动显著增强,这种应激反应在7-12岁阶段尤为明显,正如瑞士心理学家皮亚杰提出的认知发展阶段理论所述,具体运算阶段(7-11岁)的儿童正处于现实与幻想交织的特殊时期,他们的抽象思维能力尚未完全成熟,却已具备将具象经验符号化的能力。

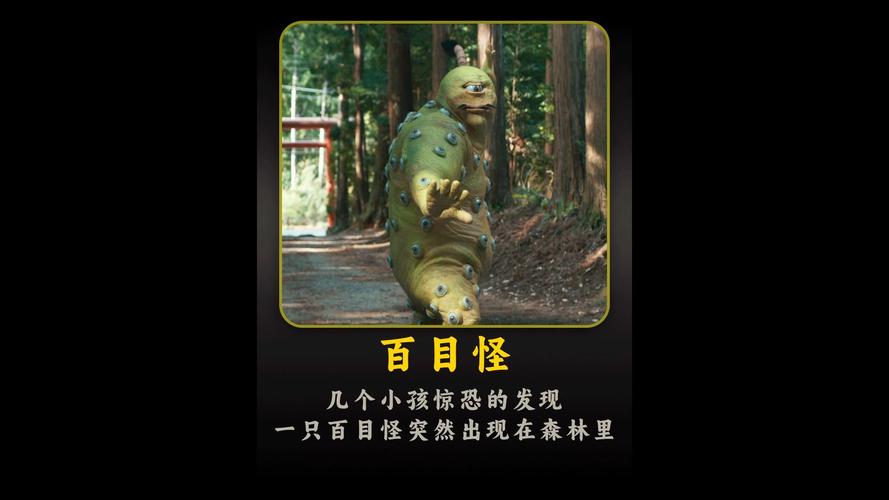

在实地观察中,教育工作者发现一个有趣现象:多数儿童在描述"树林妖怪"时,都会不约而同地赋予其"模糊形态""绿色皮肤""夜间活动"等特征,这种认知趋同性实则反映了儿童将现实元素(如树皮纹理、动物习性)与想象创造相结合的思维过程,日本教育家佐藤学曾在其森林教育实践中发现,当儿童被要求画出想象中的森林生物时,90%的作品都呈现出植物与动物特征的混合形态。

恐惧教育的现代转型与教学实践 传统教育往往将儿童的恐惧简单归类为需要克服的弱点,现代教育心理学则提出了更具建设性的观点,美国发展心理学家埃里克森的人格发展阶段理论指出,学龄期儿童(6-12岁)正处于勤奋对自卑的关键期,恰当处理这阶段的恐惧体验,能有效培养心理弹性,上海某实验小学开展的"森林探秘"课程为此提供了成功范例:教师引导学生在正午时分观察树影变化,通过科学实验解释光线折射原理,将"会动的树妖"转化为可理解的物理现象。

创造性戏剧教学法的应用展现出独特价值,北京某重点小学的心理辅导课上,教师让学生分组创作"森林守护者"的故事,有个曾因怕黑拒绝户外活动的小学生,在故事中创造了能用发光果实驱散黑暗的树精灵,这种叙事重构不仅缓解了恐惧,还培养了问题解决能力,追踪调查显示,参与该项目的学生后期抗压能力提升27%,显著高于对照组。

跨文化比较中的教育智慧启示 对比不同文化对待"树林妖怪"的传统,可发现丰富的教育智慧,北欧国家的"森林学校"体系将民间传说融入自然教育,孩子通过扮演神话角色学习生态知识,日本"山姥传说"的现代演绎则强调危险预警功能,教导儿童建立安全边界意识,这些文化实践印证了维果茨基"最近发展区"理论——借助文化工具搭建认知脚手架,能有效促进心理发展。

我国西南少数民族的"树神崇拜"传统提供了另一种启示,苗族长老通过祭祀仪式向儿童传递"敬畏自然"的生态观,将恐惧升华为神圣情感,这种文化基因的现代表达,在广东某生态幼儿园得到创新实践:孩子们为园区古树创作"树灵日记",记录季节变化中的生命律动,这种教育模式使85%的参与者建立起主动的环境保护意识。

构建恐惧教育的三维支持系统 建立有效的恐惧教育机制需要家庭、学校、社会的协同配合,家长的角色尤为关键,过度保护("别去危险的地方")与简单否定("根本没有妖怪")都不可取,儿童心理学家建议采用"共情-探索-转化"的三步法:首先承认恐惧的真实性("妈妈小时候也怕黑"),继而引导科学探索("我们一起用手电筒检查树丛"),最后创造积极记忆("这棵老槐树是我们的秘密基地")。

学校教育需要构建渐进式体验课程,杭州某重点小学设计的"暗夜挑战"系列活动,从傍晚校园观察开始,逐步过渡到月夜自然笔记,最终实现森林露营,这种阶梯式设计使92%的学生在项目结束后表示"黑暗变得有趣",社会层面,自然教育基地可开发主题探索活动,如"寻找森林朋友"自然观察课程,将传说中的妖怪特征转化为动植物识别线索。

当我们将"树林里的妖怪"置于教育显微镜下观察,这个古老的童年意象展现出惊人的现代价值,它不再是需要驱除的心理阴影,而是照见认知发展规律的棱镜,培育心理韧性的沃土,传承生态智慧的载体,正如德国教育家福禄贝尔所言:"儿童对神秘事物的恐惧,实则是向教育者发出的邀请函。"当我们以智慧和耐心拆解这份恐惧,展现在眼前的将是通往成长新境界的阶梯,在这个过程中,教育者的使命不是提供标准答案,而是点燃探索的火把,让每个孩子都能在穿越想象森林的旅途中,收获属于自己的勇气勋章。