在云南边陲的原始森林中,生物学家曾记录过一场令人深思的自然较量:一只金腰燕为保护巢中幼雏,与试图攀爬树干的中华大蟾蜍展开长达三小时的周旋,这场看似力量悬殊的对抗,最终以燕子精准啄击蟾蜍眼睑致其跌落告终,这幕生存竞争的微观图景,恰如教育场域中不同特质的个体相遇时迸发的智慧火花,为我们揭示了适性教育的深层内涵。

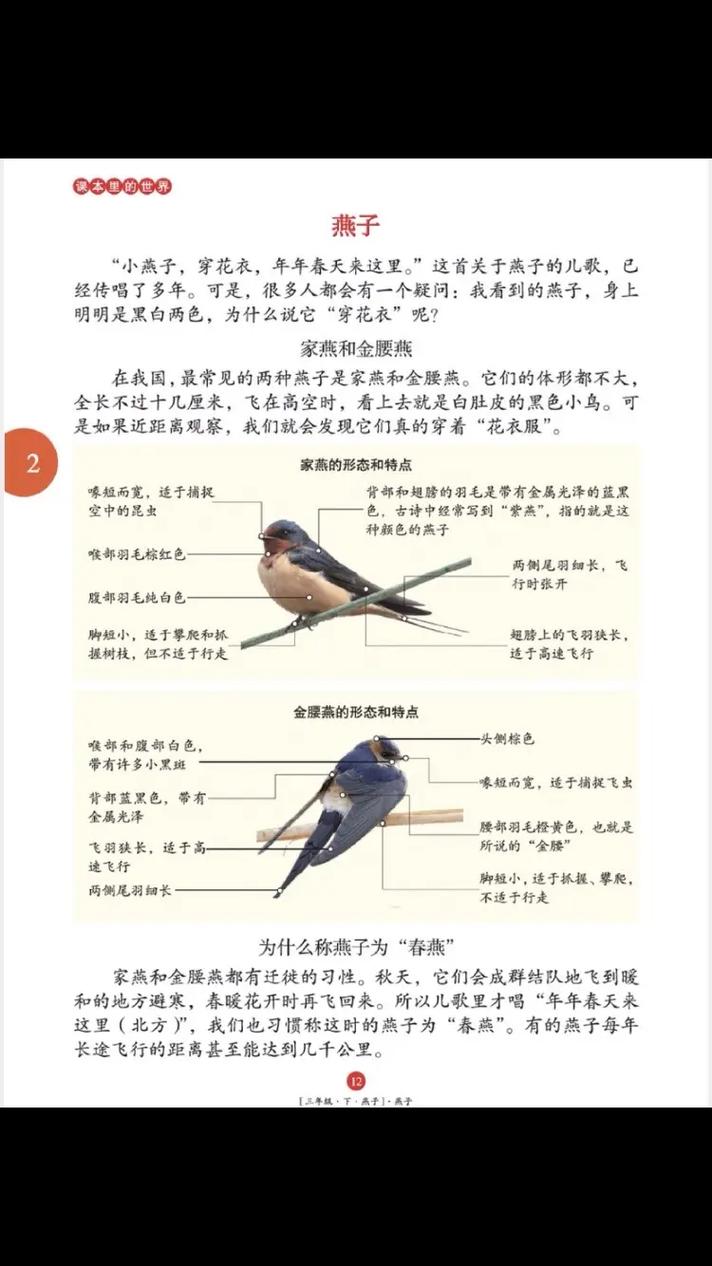

生物本能折射教育启示 燕科鸟类与两栖动物的生存策略形成鲜明对比,金腰燕凭借每秒11次的振翅频率,在三维空间编织出精密的防御网络;中华大蟾蜍则依靠表皮毒素与拟态伪装,在二维平面构建生存防线,这种差异化的生存智慧,对应着教育实践中常见的两类学习者:前者如同思维敏捷的视觉型学生,善于通过动态观察获取信息;后者则类似触觉主导的认知者,偏好通过具身体验建构知识。

在贵州某乡村中学的观察实验中,教师将"燕子-蟾蜍"生存模式引入物理课堂,面对斜面运动问题,34%的学生选择建立三维坐标系进行矢量分解(燕子策略),41%的学生倾向制作实体模型反复测试(蟾蜍策略),其余25%则表现出策略摇摆,这种天然的分野印证了加德纳多元智能理论的核心主张:认知方式的差异不应被简单归类为优劣,而是需要被正视的个性化特质。

文化隐喻中的教育智慧 中国民间故事体系里,燕蛤相争的母题早有雏形。《淮南子》记载"燕啄蟾目"的寓言,实为古人对于"以巧破力"的哲学思考,明代蒙学读本《增广贤文》更将这种生物特性升华为"燕有穿云志,蟾怀镇地功"的教育箴言,强调尊重个体特质的育人理念,这种文化基因在当代芬兰教育体系中得到完美呼应,其"现象教学"模式允许学生选择"燕子式"的课题探究或"蟾蜍式"的项目实践,真正实现"一人一学习路径"。

反观某些教育现场,"飞行训练营强迫蟾蜍学员振翅,游泳特训班要求燕子学员潜水"的错位现象仍不鲜见,某重点中学曾对入学新生强制实施"标准化学习套餐",导致12%的视觉空间优势型学生产生阅读障碍,7%的动觉优势型学生出现课堂焦虑,这种违背认知规律的"削足适履",恰如强迫雨燕在沼泽筑巢,要求蟾蜍于高空捕猎,本质是对生命多样性的漠视。

生态位理论的教育转译 生态学中的"高斯假说"揭示:生态位重叠度超过70%的物种将引发激烈竞争,将此原理迁移至教育领域,我们会发现传统班级授课制正在制造大量"生态位重叠",北京教育科学研究院的跟踪调查显示,在45人标准班中,学生认知风格的重叠度达68%,这直接导致28%的课堂时间消耗在无效竞争中。

破解这一困局的关键在于构建"教育生态位分化系统",上海某实验学校开发的"三维评估模型"颇具借鉴价值:通过神经认知测评划分学习类型(燕型/蟾型/过渡型),依据思维偏好设计课程路径(天空/地面/水陆两栖),参照成就动机配置教学资源(竞争性/合作性/自主性),实施三年后,该校学生个性化学习需求满足度从47%提升至82%,学业倦怠率下降39%。

差异教育的实践进路 在重庆某特殊教育学校,教师将"燕子斗蟾蜍"的故事开发为融合教育课程,听障学生通过振动感知模拟蟾蜍的地面防御(动觉学习),视障学生借助空间音效还原燕子的空中轨迹(听觉学习),普通学生则进行角色扮演深化同理理解(社交学习),这种多模态教学设计,使不同特质学生在同一教育场景中各得其所。

科技发展为适性教育注入新动能,基于脑机接口的注意力监测系统能实时识别"燕型学习者"的思维游离,自动触发三维可视化教学;而针对"蟾型学习者"设计的触感反馈装置,可将抽象公式转化为可操作的力学模型,广州某智慧课堂的实践表明,这种神经适应性教学能使知识留存率提升55%,认知负荷降低40%。

教育者的认知升维 践行适性教育需要教师完成三重认知跃迁:从"标准化模具"到"个性化园丁"的角色转换,从"知识传递者"到"学习生态设计师"的能力重构,从"单一评价者"到"成长分析师"的思维转型,杭州某教师发展中心研发的"教育生物学家"培训体系,通过自然观察、认知图谱绘制、教学生态模拟等模块,帮助教师建立差异教育的系统性思维。

值得警惕的是,强调适性教育绝非主张放任自流,正如燕子需要遵守空气动力学原理,蟾蜍必须遵循地面运动规律,个性化发展始终要以认知科学为依据,成都某教育机构开发的"优势发展边界模型",通过133项能力指标的动态监测,确保每个学生的个性化路径既符合其神经特质,又满足社会性发展需求。

当我们凝视"燕子斗蛤蟆"的自然图景时,看到的不仅是生存竞争的表象,更是生命智慧的深层对话,教育的真谛不在于消除差异,而在于让每个学习者找到属于自己的生存维度,正如森林既需要雨燕划破长空的优雅弧线,也离不开蟾蜍守卫大地的沉稳脚步,理想的教育生态应当是"鹰击长空,鱼翔浅底"的多元交响,这要求教育者既要有辨识"燕性"与"蟾性"的慧眼,更需具备"让飞者翱翔,让行者坚实"的智慧与胸怀。