引言:被遗忘的行走智慧

古希腊神话中,众神使者赫尔墨斯脚蹬金鞋,用脚步丈量天地,这个意象揭示了人类文明最朴素的真理:双脚不仅是移动工具,更是认知世界的媒介,在当今教育领域,我们却陷入"重脑轻体"的困境——学生们在知识海洋里遨游,却逐渐失去用双脚丈量现实的勇气,当我们重新审视"一双金脚"的教育隐喻,实则在叩问现代教育最本质的缺失:如何在知识传授与生存智慧之间架起桥梁。

文明演进中的双足密码

在玛雅文明遗址中,考古学家发现少年学徒跟随工匠行走时留下的脚印化石,这些深浅不一的印记构成了原始的职业训练体系,中国云南的茶马古道上,马帮子弟从12岁开始跟随商队行走,在3000公里跋涉中掌握地理、贸易、语言等综合能力,这些历史片段印证着人类教育的原始形态:用脚步丈量的实践教育。

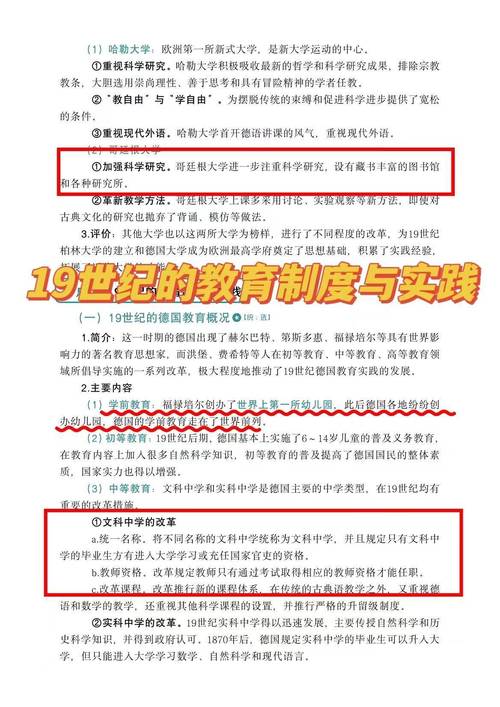

当18世纪普鲁士教育体系将学生固定在课桌前,人类第一次将"学习"与"行走"割裂,工业革命后,英国学徒制保留的现场教学传统,使曼彻斯特的纺织工能在机器轰鸣中精准辨别纱线张力,这种通过足底震动感知生产流程的能力,正是现代职业教育试图用虚拟仿真技术复刻的"金脚智慧"。

被困在教室里的黄金时代

2023年全球教育监测报告显示:15岁青少年日均步行量较20年前下降67%,城市学生中有41%无法独立完成5公里野外定向,某重点中学的生物课上,当教师展示小麦植株时,竟有学生惊讶道:"原来麦穗不是长在树干上",这种认知断裂折射出现代教育的深层危机——我们培养了大量能解微积分方程的大脑,却失去了感知土地温度的双脚。

在东京某创新学校开展的对比实验中,"每日两小时户外组"学生的问题解决能力比"纯课堂组"高出38%,神经学研究证实:足底丰富的神经末梢在接触不同质地地面时,会激活大脑前额叶皮层,这种生理机制正是古人"读万卷书,行万里路"的科学依据,当教育将学生禁锢在方寸课桌,实则是切断了最重要的认知通道。

锻造金脚教育的三大熔炉

-

土地课堂:重启身体感知

浙江某乡村学校将30%课时移至田间,学生在插秧季测量水温变化曲线,在收获期计算产量波动率,这种"泥巴里的数学课"使该校学生空间想象能力测试得分提升27%,教育家陶行知早在1934年就提出"生活即教育"理念,当学生双脚踏进真实的生产场景,抽象公式自然转化为生存智慧。 -

城市迷宫:构建生存地图

柏林中小学推行的"城市探索课程",要求12岁学生仅凭纸质地图在8小时内穿越10个街区,完成社区服务、历史考证等任务,这种训练不仅培养空间智能,更塑造着现代公民必备的城市生存能力,GPS导航时代,重建方向感恰是防止"数字痴呆"的疫苗。 -

职业足印:预演未来轨迹

新加坡理工学院"影子计划"让学生跟随不同职业者完整工作三日,餐饮学徒需要站立服务12小时,工程师要步行检测3公里管线,这种"职业沉浸"比职业测评更精准:某学生在跟随儿科医生查房40公里后,终于理解"医者仁心"的真谛。

金脚教育的实施路径

-

课程重构:从课时到里程

芬兰教育改革的"千米课程标准"值得借鉴:小学毕业需累计1000公里户外学习里程,包含林间写作、湖畔物理实验等特色课程,这种量化不是机械积累,而是确保教育回归身体与自然的本质联系。 -

评价革新:从分数到足迹

美国常青藤联盟推出的"成长轨迹图"录取系统,通过可穿戴设备记录申请者的实践轨迹,某被哈佛录取的环保志愿者,其3年间的湿地保护行走路线图,成为打动考官的最佳"文书"。 -

师资转型:从讲师到向导

上海某实验学校教师需获得"户外教育师"认证,掌握野外急救、地质勘探等技能,当教师从知识传授者变为成长引路人,教育便真正成为生命与生命的相互滋养。

走向未来的教育远征

在珠峰脚下的夏尔巴人学校,孩子们的第一课是系好靴带,这个简单动作承载着高山民族的生存哲学:人生的高度,永远始于足下的坚实,当我们谈论"金脚教育",实则在寻找教育最本真的形态——让知识生长在走过的路上,让智慧沉淀在磨破的鞋底。

未来教育不应是虚拟世界的狂欢,而应重启人类与生俱来的行走本能,当我们的学生既能用大脑解析量子力学,又能用双足丈量长江流域,教育才能真正完成其神圣使命:培养完整的人,而非精致的认知机器,这双"金脚",终将带领人类走出教室的围墙,踏上属于这个时代的文化苦旅。