从口耳相传到文化基因的传承

在英国德文郡的乡村酒馆里,当炉火在石砌壁炉中跳跃时,老人们仍会向围坐的孩童讲述那个关于金盆子的古老传说,这个源自中世纪英格兰的民间故事,历经六百余年传承依然保持着鲜活的生命力,作为教育研究者,我们不仅需要关注故事表面的道德训诫,更要深入挖掘其蕴含的教育哲学与人性启示。

三重考验中的生命智慧

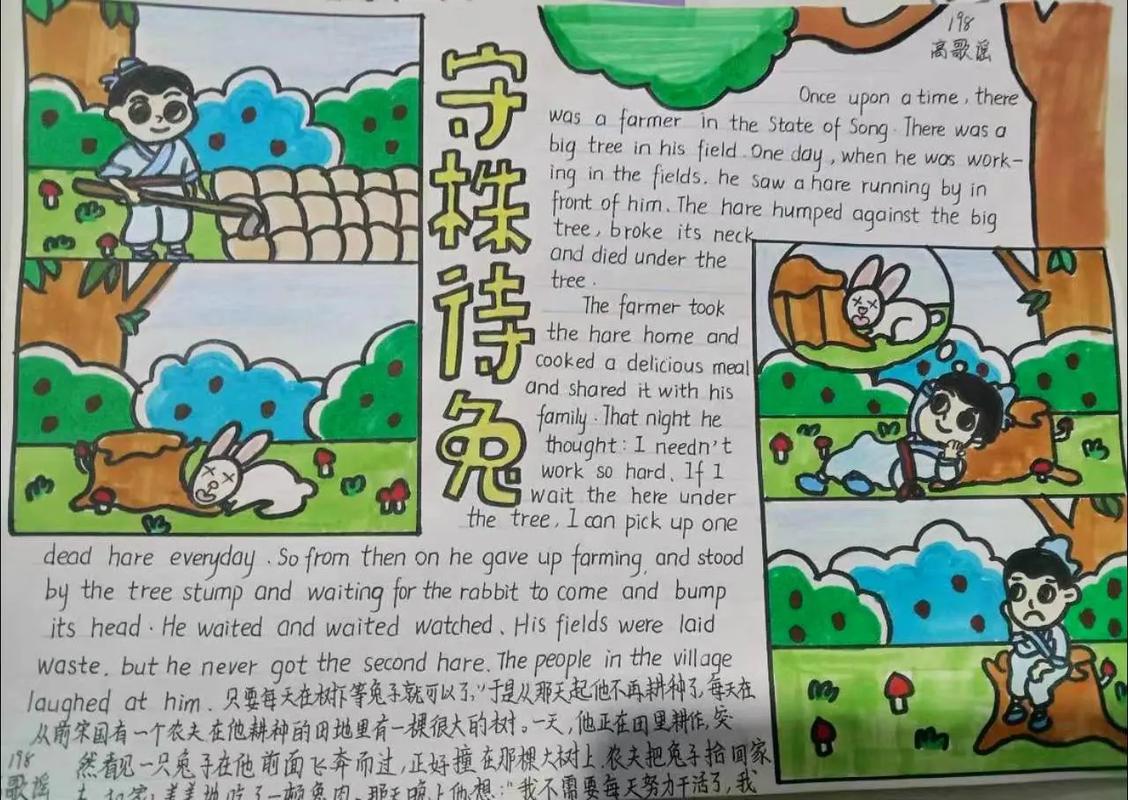

故事以铁匠铺老匠人的临终嘱托展开:三个儿子需分别用不同材质(铁、银、金)的盆子盛水侍疾,当长子用铁盆取来井水,次子以银杯呈上山泉时,唯有幼子彼得捧着象征家族荣耀的金盆跪在溪边,用双手掬水奉亲,这个看似简单的行为选择,实则构成了完整的道德教育体系。

长子杰克代表功利主义的典型思维,将劳动工具与实用价值直接等同,其选择铁盆的逻辑链条折射出工业革命前夜英国乡村的价值困惑——当传统手工业遭遇新兴商品经济,工具理性开始侵蚀道德判断,次子威廉的银杯选择则象征着虚荣心的异化过程,月光下反复擦拭器皿的细节,恰是莎士比亚笔下"闪光的不都是金子"的生动注脚。

彼得跪地掬水的场景构成强烈的视觉隐喻:当金盆脱离实用功能回归象征本质,劳动工具便升华为精神载体,溪水从指缝间流逝的意象,暗合东方哲学"上善若水"的智慧,揭示出侍亲之道的本质不在器物贵贱,而在心意真纯。

符号学视野下的教育解码

金盆作为核心意象具有多重解读可能,在物质层面,它是匠人世家技艺传承的见证;在精神维度,则成为检验品德的试金石,这种双重属性恰与现代教育学的"具身认知"理论形成跨越时空的呼应——知识技能与品德修养本应如器物与纹饰般交融共生。

父亲临终设置的情境化考核,暗合维果茨基"最近发展区"理论精髓,三兄弟在真实生活情境中展现的认知差异,揭示出劳动教育中"做中学"的重要性,彼得超越工具理性的选择,正是杜威教育哲学所倡导的"完整经验"的具象化呈现。

民间叙事中的劳动教育图谱

这则故事构建了完整的劳动价值体系:基础层是锻造技艺的物质生产,中间层是工具使用的智慧结晶,最高层则是劳动伦理的精神升华,这种分层结构与当代STEAM教育的多维目标不谋而合,提示我们劳动教育不应止步于技能传授。

当彼得用金盆掬水时,器物从生产工具转化为情感媒介,这个转化过程揭示出劳动教育的本质规律:当物质创造与精神培育达成动态平衡,劳动就能超越谋生手段,升华为塑造完整人格的教育过程。

现代教育的跨时空对话

在人工智能时代重读这个古老故事,我们获得新的启示,面对技术理性扩张带来的价值虚无,彼得的选择提示我们:教育不应培养精致的利己主义者,而要培育"完整的人",金盆盛不住流水正如技术载不动灵魂,真正的教育永远需要人性的温度。

英国教育标准局(Ofsted)近年推行的"品格教育"计划,与这个民间故事形成奇妙共振,当我们将彼得的行为拆解为责任意识、批判思维、情感同理心等现代核心素养时,古老智慧便焕发出新的生机。

教学实践的活化路径

-

跨学科项目设计 小学阶段可开展"盆子里的秘密"主题探究,融合历史(中世纪手工业)、物理(金属特性)、艺术(纹饰设计)等学科,学生用陶土制作不同材质的盆子,在实践过程中理解劳动工具演进史。

-

道德两难情境模拟 中学课堂可设置"虚拟遗产继承"辩论:假设父亲留下价值百万英镑的金盆,学生角色扮演三兄弟展开伦理讨论,这种苏格拉底式诘问能有效培养价值判断能力。

-

代际对话工作坊 邀请祖辈参与"传家宝故事会",学生带着家传旧物聆听背后的劳动记忆,这种沉浸式体验胜过百堂道德说教,让传统智慧获得当代诠释。

文明记忆的当代启示

当剑桥大学考古团队在德文郡发掘出15世纪的金器作坊遗址时,那些氧化变黑的工具残片,仿佛在诉说着金盆故事的另一个版本,在流水线生产取代手工锻造的今天,我们更需要思考:教育如何守护文明传承中的人性之光?

这个流传六个世纪的英国故事,最终指向教育的永恒命题——在技术革新与价值传承之间,在工具理性与人性温度之间,教育始终应是那泓清泉,既映照出金盆的华彩,更滋养着捧盆的双手,正如特伦特河畔的老教师玛格丽特所言:"我们不必担心金子会蒙尘,只需确保捧起金盆的手永远温暖而真诚。"