在绍兴会稽山麓的乱草丛中,一块斑驳的青石碑曾静静伫立三百余年,直到清乾隆年间,金石学家黄易偶然发现碑文"会稽刻石"四字,才让这块秦始皇东巡留下的珍贵文物重见天日,这段往事揭示了一个被忽视的教育命题:那些遍布城乡的老墓碑,不仅是逝者的安息之所,更是承载文明密码的立体教科书,在数字化浪潮席卷的今天,这些沉默的石质见证者正以独特方式叩击着现代教育体系的盲点。

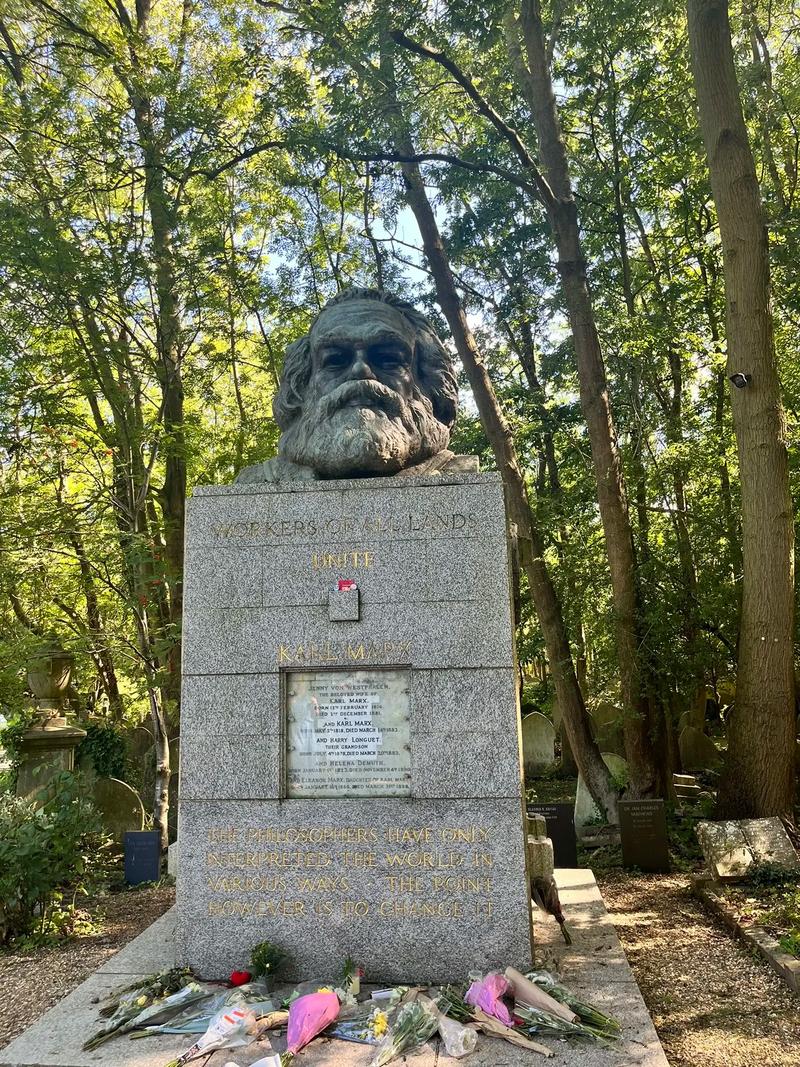

镌刻时光的活态史书 伦敦威斯敏斯特教堂的诗人角,安眠着乔叟、狄更斯等文豪的墓碑,每块碑石都是微型文学史课堂:雪莱墓碑上镌刻着《西风颂》的诗句,勃朗特三姐妹的合葬碑记录着维多利亚时代的女性写作困境,这种以墓碑为载体的人文教育,在英国中小学的文学课程中占据特殊地位,教师常带领学生触摸碑文温度,在生死对话中感悟文字穿越时空的力量。

中国山西洪洞县广胜寺塔林现存元明时期僧塔127座,塔身铭文构成完整的佛教传播编年史,其中延祐四年(1317年)的惠远禅师塔,详细记载了当时僧侣考核制度与寺院经济形态,这些凝固在石头上的历史细节,为研究宋元社会转型提供了鲜活教材,当学生亲手拓印这些铭文时,抽象的历史概念在指尖化作可触摸的文化肌理。

跨越千年的德育现场 雅典古墓园中,伯里克利为阵亡将士撰写的悼词碑,至今仍是公民教育的经典文本,碑文强调"整个大地都是杰出人物的坟墓",这种将个人命运与城邦兴衰相连的价值取向,仍在影响现代希腊的历史教学,教师引导学生对比古今纪念碑文,在差异中理解民主精神的演变轨迹。

成都武侯祠的《出师表》石刻,将诸葛亮"鞠躬尽瘁"的忠贞品格铭刻于石,明清私塾常组织蒙童临摹这些碑刻,在笔墨挥毫间完成人格塑造,这种将德育融入碑刻临习的传统,创造出"以石载道"的教育范式,现代教育者可借鉴这种物化教育法,将社会主义核心价值观转化为具象的碑刻艺术创作。

多元文明的对话之窗 泉州伊斯兰教圣墓的阿拉伯文碑碣,记录着宋元时期海上丝绸之路的文明交融,1322年的重修碑记使用汉字与波斯文双语对照,这种跨文化书写成为理解"一带一路"历史渊源的生动教材,当学生在研学中破译这些文字密码时,文明互鉴不再停留在理论层面。

对比研究东西方墓志文体差异更具启发性,西方墓志多突出个人成就,如牛顿墓碑铭刻着"自然及其法则隐藏在黑暗之中";而中国墓表常强调家族传承,如欧阳修《泷冈阡表》通过追述先人事迹建构家族伦理,这种文化差异为比较教育研究提供了独特视角。

生命教育的天然课堂 南京雨花台烈士陵园的碑林,用107块诗碑串联起革命者的生命故事,某中学开发的"碑文中的青春"课程,让学生通过整理烈士书信与碑文对照,理解信仰力量的生成机制,这种基于实物证据的生命教育,比空洞说教更具感染力。

日本长崎和平公园的"原爆牺牲者纪念碑",每年吸引数百万学生前来研习,碑文中"请安息吧,错误不再重演"的铭文,催生出独具特色的和平教育模式,学生通过模拟碑文创作,将战争记忆转化为维护和平的现实行动力。

技术时代的传承创新 故宫博物院开发的"数字碑林"项目,运用3D扫描技术重现了2000余方珍贵碑刻,这种虚拟现实技术不仅解决了文物保护与展示的矛盾,更创造出沉浸式学习体验,当学生通过AR设备观看《石鼓文》的刻制过程时,传统文化以科技形态重获新生。

慕课平台上的"世界碑刻文明"课程,汇集了30个国家400余处碑刻影像资料,学习者可以对比分析埃及方尖碑与汉阙的象征意义,在全球化视野中重构文化认知,这种数字时代的碑刻教育,正在打破传统的地理与学科边界。

站在北京五塔寺石刻博物馆的碑廊前,月光为《乾隆御制重修正觉寺碑》镀上银辉,这些穿越时空的老墓碑,恰似文明长河中的航标灯,当教育工作者重新审视这些石质典籍时,会发现它们不仅是过往岁月的见证者,更是通向未来的教育之桥,在键盘敲击声渐成时代主旋律的今天,我们更需要这些带着历史体温的实物教材,为年轻一代锚定文化根基,培育历史自觉,让老墓碑开口说话,或许正是破解教育异化困境的一剂良方。