(引言:从神话到现实) 在阿尔卑斯山脉的晨雾中,一群翼展超过两米的白色巨鸟正用红玉般的喙整理羽毛;长江中游的稻田上空,黑翅白腹的东方圣鸟正以优雅姿态掠过天际,这种被古埃及人奉为智慧之神托特化身、在欧洲民间传说中担任送子使者的神奇生物,正是我们今天要探讨的主角——鹳鸟,作为地球上最古老的鸟类之一,鹳鸟在八百万年的进化历程中,不仅成为生态系统的重要指示物种,更在不同文明体系里构建起独特的精神图腾。

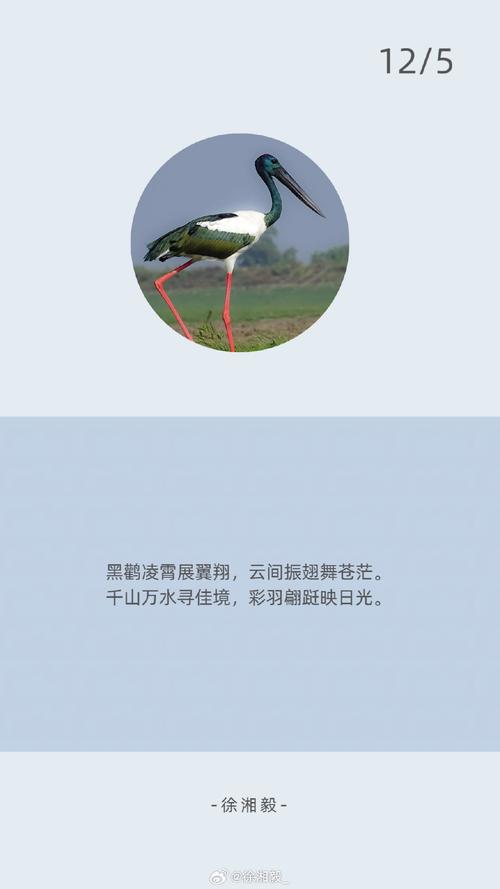

生物图谱:自然界的活化石 现存的19种鹳科鸟类分布在全球各大洲,从体型仅60厘米的非洲钳嘴鹳,到翼展可达3.2米的非洲秃鹳,构成了一个精妙的生态适应谱系,白鹳(Ciconia ciconia)的迁徙行为堪称自然界的奇迹:每年8月,欧洲种群会组成超过千只的迁徙编队,以每日400公里的速度跨越撒哈拉沙漠,最终抵达南非越冬地,这种在卫星追踪技术下被精确记录的迁徙路线,与中世纪商队留下的贸易路径惊人重合,暗示着鸟类导航系统与人类文明路径的隐秘关联。

在繁殖生物学方面,鹳鸟展现出令人惊叹的生存智慧,德国马克斯·普朗克鸟类研究所的长期观测显示,白鹳夫妇会年复一年返回同一处巢穴,通过不断加固将巢体扩大至2米直径、重达1吨的巨型建筑,这种对家园的坚守在波兰小镇Zywkowo表现得尤为震撼:当地教堂钟楼上30个鹳巢构成的"空中村落",每年吸引数万观鸟者朝圣。

文明图腾:跨越时空的精神符号 在欧洲民间传说中,鹳鸟送子的典故源于其春季繁殖期与人类生育周期的巧合,荷兰乌得勒支大学的民俗学研究揭示,这个起源于日耳曼神话的传说,实际暗合着农业社会对生命轮回的朴素认知:当鹳鸟北归时,正是春耕播种的季节,新生命与农作物的萌发形成象征性的互文。

在东方文明中,鹳鸟被赋予更高层级的文化内涵,北宋《宣和画谱》记载的81幅鹳鸟主题绘画,常以"松鹤延年"的组合出现——实际上这是古代画家对丹顶鹤与白鹳的混淆,这种美丽的误会反而催生出独特的文化意象:明代青花瓷上的"鹳衔鱼"纹样,既象征"连年有余"的世俗愿望,又暗含"鹳食蛇蝎"的驱邪寓意。

非洲马里的多贡人则将秃鹳视为创世神的信使,其民族史诗《天狼星之谜》中记载:"当秃鹳第三次掠过圣湖,第八粒种子将在新月下发芽",人类学家格里奥勒发现,这种看似神秘的诗句,实际上精确对应着当地农业周期与鹳鸟迁徙的天文关联。

生态警示:渐弱的生命钟摆 2014年,国际自然保护联盟(IUCN)将东方白鹳的濒危等级从"易危"提升至"濒危",这个决定犹如敲响的生态警钟,在中国黄河三角洲自然保护区,科研人员通过环志追踪发现:1990年代尚有2000余只的越冬种群,到2020年已不足300只,这种断崖式衰退的背后,是东亚地区湿地面积40年间消失63%的残酷现实。

气候变化给鹳鸟带来的生存挑战更具复杂性,西班牙多尼亚纳国家公园的观测数据显示,白鹳的春季北迁时间较30年前提前了17天,导致雏鸟孵化期与非洲蝗灾爆发期重合,幼鸟成活率下降42%,在印度,随着季风模式的改变,原本在旱季依赖垃圾场生存的大秃鹳,正面临塑料污染导致的群体性中毒危机。

教育启示:重构生命认知的桥梁 在荷兰代尔夫特的"鹳鸟小学",每个教室都装有实时观巢摄像头,当雏鸟破壳时,生物教师会引导学生观察亲鸟的喂食行为,并同步讲解消化系统的知识;当幼鸟试飞失败跌落巢外,伦理课就围绕生命挫折展开讨论,这种沉浸式生命教育,使该校学生的生态意识测评得分连续五年位居全国首位。

日本山形县鹤冈市的"鹳育计划"则开创了独特的代际教育模式,当地老人向青少年传授传统鹳巢修缮技艺,年轻人则教长者使用无人机监测巢穴,这种知识反哺不仅保护了濒危的东方白鹳种群,更重建了现代社会中断裂的文化传承链条。

在认知神经科学领域,剑桥大学的研究团队发现:定期参与鹳鸟保护的儿童,其大脑前额叶皮层的共情神经回路活跃度提升23%,这为动物辅助教育提供了神经生物学依据——当孩子目睹鹳父母不眠不休照料雏鸟时,镜像神经元系统会被激活,从而强化责任意识与家庭观念。

未来之路:重写共生叙事 在波兰克拉科夫,建筑师将废弃电厂烟囱改造为人工鹳巢塔,这个获得2022年世界建筑奖的作品,象征着工业文明与自然生命的和解,烟囱外立面的3D打印巢基精确复刻了自然鹳巢的结构参数,内部传感器可实时监测温度湿度,展示了科技向善的无限可能。

中国盐城湿地珍禽国家级保护区实施的"候鸟食堂"工程,则是传统智慧与现代生态学的完美融合,通过恢复潮间带植被、控制水位营造浅滩,成功使越冬鹳鸟种群回升15%,更值得称道的是,保护区与周边社区签订"生态守诺协议",农民在特定时段延迟稻田收割,为候鸟保留觅食区,这种基于利益共享的保护模式已向全球推广。

(永恒的生命教师) 当我们在柏林自然博物馆凝视那具1896年制作的鹳鸟标本,不应忘记这个物种正在经历的生存史诗,从美索不达米亚的创世泥板到现代卫星追踪图谱,鹳鸟始终扮演着文明见证者与生态教育者的双重角色,它们用跨越洲际的翅膀丈量着地球的维度,用世代坚守的巢穴诠释着家的真谛,更用脆弱的生存现状警示着文明的边界,在这个生物多样性加速流失的时代,重新理解鹳鸟存在的深层价值,或许能帮助我们找到超越人类中心主义的认知路径——毕竟,当最后一只鹳鸟停止飞翔时,人类失去的不仅是天空的诗行,更是文明延续的精神坐标。

(全文共计1792字)