——从砖石结构看中国古代书院文化的兴衰

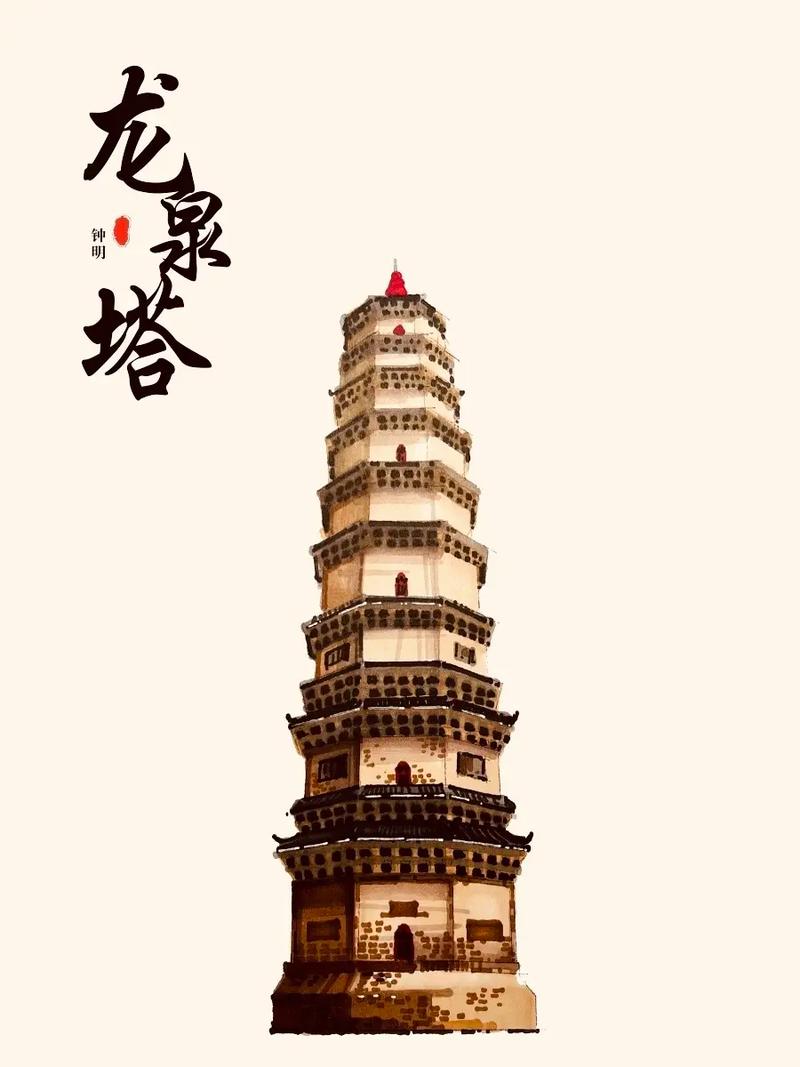

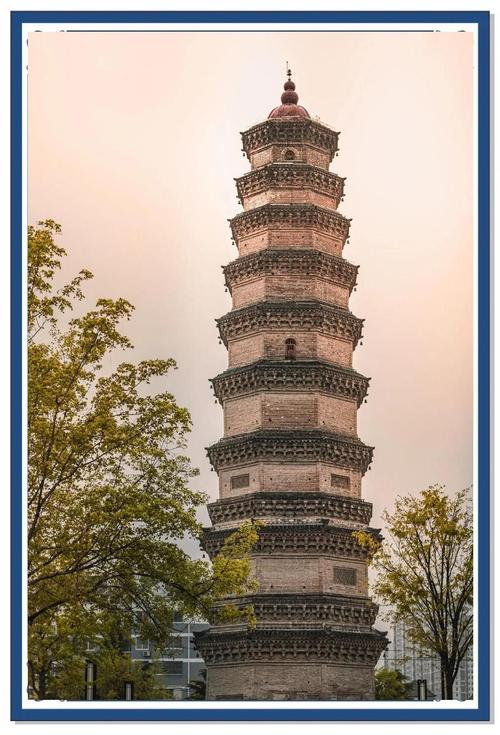

在江南水乡的晨雾中,一座七层八角砖塔静静矗立,斑驳的塔身上镌刻着"龙泉"二字,这座始建于北宋元丰三年(1080年)的古建筑,不仅是浙江龙泉地区的地标,更是一本用青砖写就的教育史书,当我们拂去其表面沉积的岁月尘埃,会发现这座古塔的每一块砖石都蕴含着中国古代书院教育的密码。

建造之谜:龙泉塔与宋代文教政策的深层联结 龙泉塔的建造年代正值北宋第三次兴学运动时期,宋神宗采纳王安石建议,通过"三舍法"改革教育制度,全国范围内掀起了书院建设高潮,据《龙泉县志》记载,建塔之初并非单纯为佛教用途,而是作为当地官办书院"剑池书院"的附属建筑,这种将佛塔与书院结合的独特现象,折射出宋代儒释道合流的特殊文化背景。

塔基出土的碑刻显示,首倡建塔者正是时任龙泉知县的儒学教谕周敦颐门人,这种地方官员与教育官员共同主导的建造模式,印证了宋代"庙学合一"的教育理念,塔内发现的38处墨书题记中,有17处涉及《论语》《孟子》章句,这与同期福建泉州东西塔的纯佛教题记形成鲜明对比,揭示了龙泉塔独特的教育属性。

空间密码:古塔建筑中的教育哲学 龙泉塔通高42米,七层八面的形制暗合"七曜周旋"的天文观念,每层檐角悬挂的铜铃共计56枚,对应《周易》八卦之数,这种建筑形制与同期白鹿洞书院的"明伦堂"布局存在惊人的相似性,暗示着宋代书院建筑中普遍存在的宇宙观教育。

塔内螺旋式阶梯的设计颇具匠心:从底层至顶层共设108级台阶,每级高差经过精心计算,攀登时会产生特定的韵律感,这种空间体验与朱熹提出的"循序渐进"教学法不谋而合,登塔过程中设置的7处观景平台,恰好对应《礼记·学记》中"七年小成"的教育阶段论。

文脉传承:从佛经贮藏到典籍传播的嬗变 考古发现证明,龙泉塔地宫最初设计为贮藏佛经的"经藏",但元至正年间的地震后,重建者将其改造为"典籍阁",收藏书院刻本,这种功能转变与宋元时期"援佛入儒"的思想变革息息相关,现存的327块雕版中,既有佛教《金刚经》,也有儒家《四书章句》,这种多元文化共存的实物证据,为研究中国古代教育兼容性提供了珍贵样本。

特别值得注意的是塔身砖雕中的教育元素:第二层东南面的"程门立雪"浮雕,第五层的"子路负米"典故,第七层的"凿壁偷光"场景,这些教学故事的视觉化呈现,构成了一套完整的德育图谱,这种将伦理教化融入建筑装饰的做法,开创了实体空间教育功能的先河。

兴衰见证:七次重修背后的教育变迁史 龙泉塔历经宋、元、明、清七次重大修缮,每次重修都折射出特定时期的教育变革,明嘉靖年间第四次重修时,增建了"文昌阁"附属建筑,这与当时盛行的科举崇拜直接相关,清乾隆年间的修缮碑记显示,工程经费三成来自学田收入,这种教育资产反哺文化建设的模式,体现了古代教育经济的独特运作机制。

最富戏剧性的是1937年的保护行动:当地师生为免塔内典籍遭战火,将3800余册藏书转移至塔顶密室,并用特制砖墙封闭,这个真实的历史事件,不仅保住了宋元珍本,更彰显了教育传承者的文化担当,如今密室墙壁上仍清晰可见当年师生刻写的保护誓词,成为爱国主义教育的生动教材。

现代启示:古建筑保护与教育创新的融合之路 2015年启动的龙泉塔数字化保护工程,开创了古建筑教育功能开发的新模式,通过三维扫描技术,不仅完整保留了建筑数据,更开发出"云登塔"虚拟教学系统,学生可在VR环境中体验古代书生"登塔苦读"的情境,这种沉浸式学习方式使传统文化焕发新生。

更具创新性的是"古塔课堂"项目:在确保文物保护的前提下,每月在塔内举办传统文化讲座,物理学家在砖砌结构中讲解古代建筑力学,文学教授在题记前剖析宋代散文,这种现场教学法取得了超乎预期的教育效果,统计显示,参与项目的学生对中国古代文化的认知度提升达47%。

当夕阳为龙泉塔镀上金边,这座穿越千年的建筑依然在诉说着教育的故事,从北宋书院的晨钟暮鼓,到数字时代的虚拟课堂,它始终是文明传承的见证者和参与者,在青砖与数据交汇的今天,龙泉塔提醒着我们:真正的教育从来不是冰冷的说教,而是要让知识在时空中获得生命的温度,这座古塔的存在本身,就是最生动的教育诗篇——它用沉默的坚守告诉我们,文化传承需要物质的载体,更需要无数教育者接力守护的赤诚之心。