春节前夕的街头巷尾,总能看到人们踩着木梯张贴春联的温馨场景,这幅传承千年的文化图景中,不仅蕴含着驱邪纳福的朴素愿望,更承载着中华民族独特的文化基因,当我们循着历史长河溯源而上,会发现春联的演变史正是一部生动的文化传承教科书,那些口耳相传的民间故事,恰如镶嵌在这部典籍中的璀璨明珠。

桃符传说:远古先民的生存智慧

在商周时期的甲骨文中,"年"字被刻画成背负禾谷的人形,暗示着农耕文明对丰收的渴望,这种朴素的情感投射,构成了春联文化最原始的底色。《山海经》记载的"神荼郁垒"神话,将桃木辟邪的信仰具象化为两位门神,这正是先民面对未知自然的智慧结晶,汉代王充《论衡》详细记载了"立桃梗于门户"的习俗,当时的桃符已具备驱邪功能与吉祥寓意双重属性。

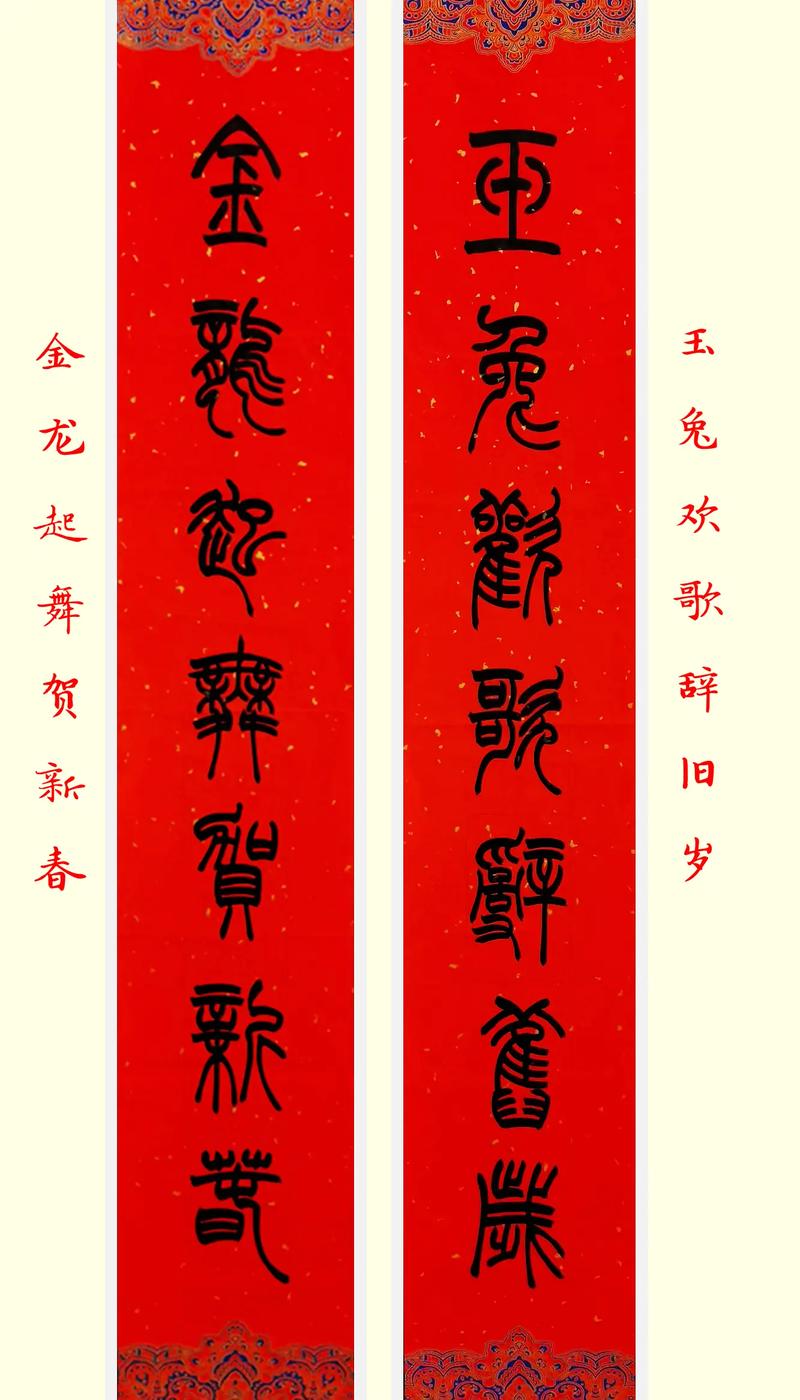

五代十国时期的后蜀宫廷,孟昶挥毫写下"新年纳余庆,嘉节号长春",这幅中国现存最早的春联,标志着桃符向春联的蜕变,考古学家在敦煌藏经洞发现的唐代文书显示,当时的民间已出现类似春联的对偶诗句,从桃木到红纸的材质转变,从驱邪咒语到吉祥诗句的内容演进,折射出中华文明从蒙昧走向开化的历史轨迹。

帝王传奇:文化符号的全民塑造

明太祖朱元璋定都南京后,除夕夜微服私访的轶事广为流传,这位草根皇帝见一户阉猪人家未贴春联,当即挥笔写下"双手劈开生死路,一刀割断是非根",这个充满市井智慧的故事,生动诠释了春联从宫廷走向民间的历史转折,据《帝京景物略》记载,朱元璋确实颁布过"公卿士庶家,门上须加春联一副"的诏令,使春联习俗完成制度化建构。

清代文人梁章钜在《楹联丛话》中记载的"门对千竿竹,家藏万卷书"故事,展现了春联文化在民间的创造性转化,当解缙将"短""无"二字续写于联尾时,不仅完成了语言艺术的升华,更体现了普通百姓的生存智慧,这些传说如同文化基因的载体,将春联习俗深深植入民族记忆。

方寸之间:文化密码的现代解码

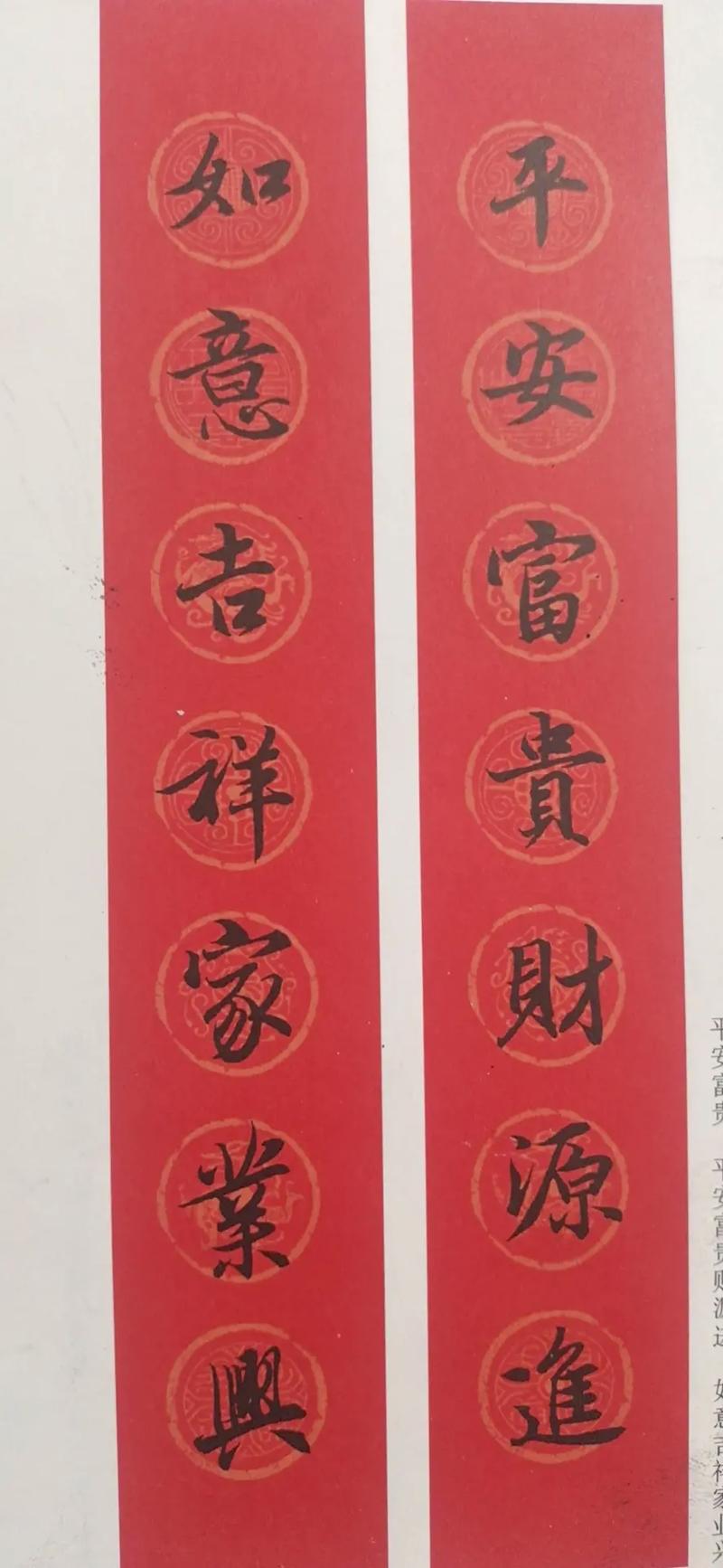

华北平原的"天地联"常写"天恩深似海,地德重如山",江南水乡则偏爱"春风杨柳鸣金马,晴雪梅花照玉堂",地域差异中蕴含着统一的文化认同,语言学研究表明,春联讲究平仄对仗、虚实相应的特征,与《诗经》"赋比兴"手法一脉相承,这种文化延续性在云南纳西族的东巴文春联、壮族歌圩中的对唱春联等少数民族习俗中同样清晰可见。

当代教育实践中,北京某小学开展的"春联里的家风"主题活动,让孩子们通过创作春联理解"忠厚传家久"的深意,苏州平江路历史街区的"春联书写工作坊",将非遗技艺传承与社区教育有机结合,这些创新实践表明,传统文化完全可以在现代教育体系中焕发新生。

站在元宇宙时代的门槛回望,春联依然是最具生命力的文化符号之一,纽约唐人街的电子春联屏、东京中华学校的双语春联课、巴黎文化中心的VR春联展,都在诉说着这个古老习俗的现代魅力,当我们轻抚门楣上墨香犹存的红纸,触摸到的不仅是平仄起伏的文字韵律,更是文明传承的深层密码,这种跨越时空的文化对话,正是中华民族生生不息的精神源泉。