在杭州某中学,一名初一学生不慎撞碎教学楼消防栓玻璃后,校方依据校规要求赔偿200元,家长以"玻璃价值虚高"为由拒绝支付,最终演变成教育局介入的公共事件,类似案例近年来屡见不鲜:江苏某小学要求损坏课桌的学生家长赔偿三倍市场价,山东某中学将学生打闹造成的校服破损纳入赔偿清单......这些校园纠纷背后,折射出当代教育中亟待解决的深层命题——如何在培养学生的责任意识与维护未成年人合法权益之间找到平衡点。

校园赔偿纠纷中的法律边界 根据《民法典》第1188条规定,限制民事行为能力人造成他人损害的,由监护人承担侵权责任,但司法实践中对"适当赔偿"的界定始终存在争议,2023年教育部等五部门联合印发的《中小学生校外伤害事故处理办法》明确指出,学校应当建立科学合理的赔偿机制,避免将经济责任简单转嫁给家庭,但现实情况是,部分学校制定的赔偿标准往往缺乏透明性,某重点中学的实验设备损坏赔偿价目表显示,其定价普遍高于市场价30%-50%。

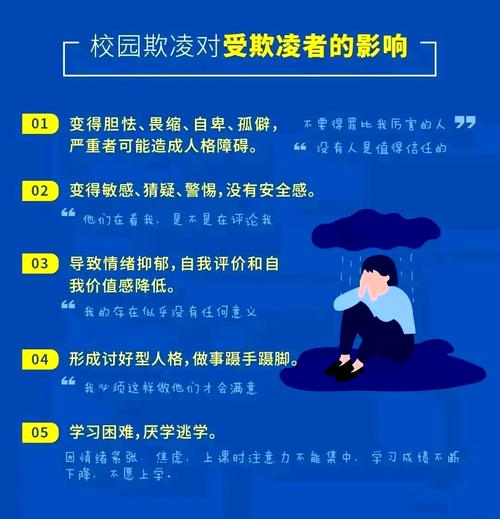

更值得关注的是赔偿执行过程中的程序正义问题,北京青少年法律援助中心2022年受理的37起校园赔偿纠纷中,有29起存在校方单方面定价、未提供损坏物品购买凭证、未经第三方评估等程序瑕疵,这种做法不仅违反《价格法》相关规定,更可能对青少年心理造成隐性伤害,上海某区法院审理的一起案例显示,某初中生因被强制要求赔偿高额校服费,产生严重焦虑情绪,最终确诊为抑郁症。

教育惩戒权的异化风险 在传统教育理念中,"损坏公物要赔偿"被视为培养责任意识的重要手段,但现代教育心理学研究表明,简单化的经济处罚可能适得其反,北师大教育学部2021年对1200名中学生的追踪调查显示,经历过强制赔偿的学生中,63%产生"逃避责任"心理倾向,仅有17%真正理解赔偿的教育意义。

某省会城市重点小学推行的"积分抵扣"制度具有借鉴价值:学生可通过参与校园服务、完成公益任务等方式积累责任积分,用于抵扣部分赔偿金额,这种将经济责任转化为教育契机的创新模式,使该校公物损坏率三年内下降72%,同时学生志愿服务时长提升3倍,这印证了杜威"教育即生活"理论的现实价值——当赔偿行为被赋予教育内涵,才能实现真正的育人效果。

构建新型责任教育体系的三重维度

-

制度维度:建立分级分类赔偿机制 建议参照德国校园赔偿制度,将物品损坏分为无心之失、疏忽大意、故意破坏三个等级,对价值500元以下的教学用具,可采取义务劳动、书面检讨等替代性惩戒;贵重设备损坏则引入第三方评估,由家校共同商定赔偿方案,深圳某国际学校推行的"赔偿听证会"制度值得推广,由学生代表、家长、教师组成评议小组,通过民主协商确定责任归属。

-

心理维度:强化过程性教育干预 北京某中学的心理辅导案例显示,让学生在专业教师指导下参与损坏物品的维修过程,其责任认知提升效果是单纯经济赔偿的2.3倍,这种体验式教育契合皮亚杰认知发展理论,通过具体操作促进道德判断能力的发展,建议将赔偿流程设计为包含原因分析、补救措施、反思总结的教育闭环。

-

文化维度:营造容错型校园生态 芬兰教育体系中的"善意失误"原则值得借鉴,对非故意造成的损失,着重引导而非惩罚,杭州某民办学校设立"成长责任基金",由校方承担首期投入,用于支付非恶意损坏产生的维修费用,这种制度既维护校园秩序,又保护学生自尊,使年度师生纠纷投诉量下降58%。

家校社协同育人的实践路径 成都市青羊区推行的"责任教育共同体"模式具有示范意义:保险公司开发校园意外责任险,覆盖80%常见赔偿场景;社区提供社会实践岗位,将赔偿转化为公益服务时长;家长委员会监督赔偿标准制定,这种多方共治机制使该区校园赔偿纠纷发生率连续三年保持全省最低。

在数字化转型背景下,某教育科技公司开发的"校园责任教育模拟系统"展现出独特价值,学生通过VR技术体验不同场景下的责任抉择,系统即时生成行为后果分析报告,试点数据显示,使用该系统的学生群体,其责任认知准确率提升41%,冲动行为发生率下降35%。

面对"要你赔"这个教育命题,我们需要超越简单的对错判断,构建更具人文关怀的责任教育体系,这要求教育工作者保持育人初心,在坚守规则底线的同时,用智慧化解纠纷,用爱心滋养成长,当赔偿不再是冰冷的数字游戏,而是转化为触动心灵的成长契机,我们才能真正培养出既有担当精神又具法治意识的时代新人,毕竟,教育的终极目的不是计较得失,而是帮助每个生命在试错中完成自我超越。