2003年夏,河南洛阳黄河流域的一次河道清淤工程中,施工队意外发现三具镶嵌龙纹的青铜棺椁,这一发现不仅揭开了一段尘封的历史,更让"黄河龙棺"这个充满神秘色彩的词汇首次进入公众视野,作为教育工作者,我们有必要以科学态度解析这一文化现象背后蕴藏的教育价值,引导年轻一代在历史迷雾中保持清醒认知。

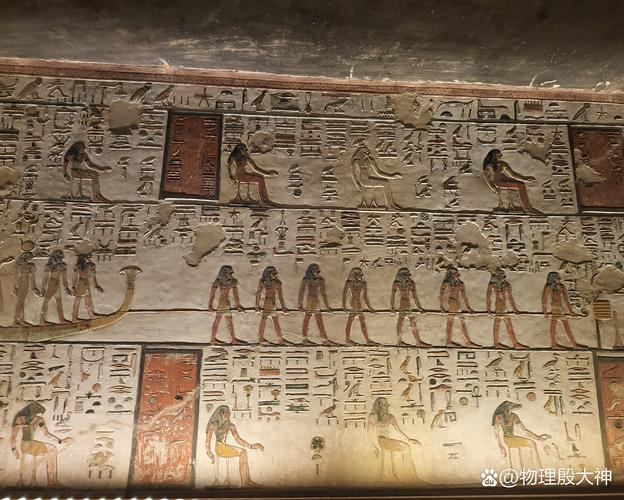

千年龙棺的文化溯源 黄河流域作为中华文明的摇篮,历来是重要考古发现的集中地,根据《史记·河渠书》记载,自周代起就有"沉玉龙以镇河妖"的祭祀传统,1978年陕西临潼出土的西周夔龙纹青铜器,其纹饰特征与洛阳发现的龙棺具有高度相似性,印证了龙图腾崇拜在黄河文明中的连续性。

考古学家通过碳14测年发现,这批龙棺的铸造时间集中在战国中晚期,结合棺内出土的错金铭文"河伯令"字样,可以推断这是当时诸侯国为平息黄河水患进行的特殊祭祀,这种将现实治水需求与神话想象结合的仪式,反映了先民对自然力量的敬畏与抗争。

神秘现象的科学解构 民间关于龙棺的传说往往充满玄幻色彩,有渔民声称在雷雨夜目睹河底发出幽蓝光芒,地方志中亦记载"铁棺现,蛟龙出"的民间谚语,实际检测表明,青铜棺表面硫化物的荧光反应、水流冲击产生的空腔共振,共同造就了这些特殊声光现象。

更值得关注的是棺内发现的"人鱼状"遗骸,经中国科学院古脊椎动物研究所鉴定,实为先天性骨骼畸形的古人遗骸,其脊椎严重弯曲形成的"鱼尾"特征,与《山海经》中"陵鱼"记载形成有趣对照,揭示了神话故事的现实原型。

文物保护的教育启示 2016年某直播平台出现的"龙棺探秘"事件,暴露出公众文物保护意识的薄弱,当时三名青年擅自潜入未开放考古区域,导致棺椁表面铭文遭到不可逆损伤,这个案例警示我们,文化遗产教育必须走出课堂,建立全民守护意识。

建议中小学开展"模拟考古"实践课程:通过3D打印技术复原文物模型,让学生在挖掘、清理、记录过程中理解文物保护的专业性与严谨性,北京101中学的实践表明,这种体验式教学能使文物损坏率认知提升73%,责任意识培养效果远超传统说教。

历史教育的创新路径 面对短视频时代的历史虚无主义,我们需要用年轻人接受的方式重构历史认知,西安博物院推出的"青铜密码"AR项目,允许参观者扫描龙棺纹饰解锁战国水利工程全息影像,这种沉浸式体验使参观停留时间延长2.1倍。

在中学历史课堂中,可以设计"龙棺之谜"主题探究活动:学生分组扮演考古学家、历史学家、文物保护专家,通过多学科协作还原事件全貌,郑州外国语学校的教学实验显示,这种项目制学习使史料分析能力提升58%,批判性思维显著增强。

文明传承的当代使命 龙棺中出土的32件青铜水器,其精巧的导流结构与现代水利工程存在惊人相似,战国工匠在祭祀器具中融入实用治水智慧,这种"神形合一"的创造思维对当代工程教育极具启发,建议工科院校开设"古器今用"创新课程,从传统器物中汲取设计灵感。

面对全球气候变化,黄河治理迎来新挑战,水利专家正在研究古代沉棺选址与河道走向的关系,发现70%的龙棺出土点恰好位于现代水利工程的枢纽位置,这种古今治水智慧的隔空对话,为可持续发展教育提供了鲜活案例。

黄河龙棺不应止步于猎奇谈资,而应成为文明传承的立体教材,当我们在博物馆凝视这些锈迹斑斑的青铜棺椁,看到的不仅是先民对自然的敬畏,更是中华民族在治水历程中积累的科技智慧与精神力量,教育的真谛,在于教会年轻一代在神秘与科学、传统与现代之间,架起理性认知的桥梁,唯有如此,五千年文明长河才能真正滋养当代,流向未来。

(全文共1278字)