引言:被忽视的自然课堂

每年春末夏初,池塘边总能看到成群结队的孩子蹲在水洼旁,他们的目光被一群游动的小黑点牢牢吸引——那是正在经历生命蜕变的小蝌蚪,这个看似平常的自然现象,实则是蕴含深刻教育价值的天然课堂,当我们以教育者的视角重新审视这一过程,会发现从卵泡到青蛙的完整生命周期,正是培养儿童科学思维、生命认知和生态意识的最佳载体。

科学观察的启蒙契机

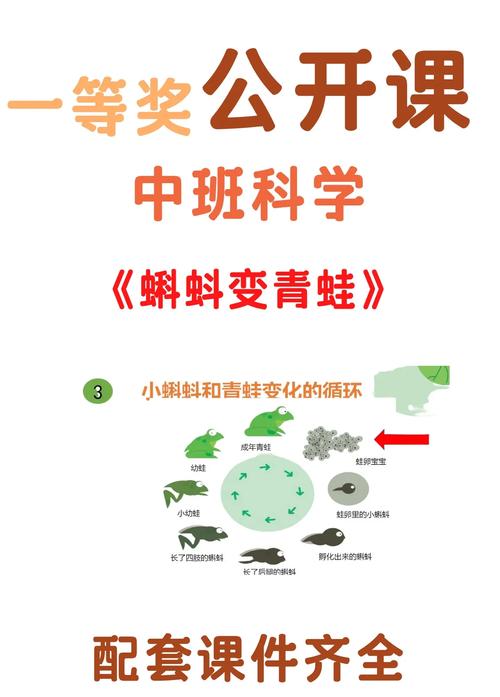

在实验室里用显微镜观察细胞切片,远不如亲眼见证蝌蚪长出后腿更令人震撼,当孩子用玻璃罐养起一捧蝌蚪,他们获得的不仅是饲养宠物的乐趣,更开启了对生命形态的初次系统观察,从卵膜中钻出的蝌蚪幼体,到逐渐显现的四肢轮廓,每个细微变化都在挑战儿童的既有认知。

教育实践表明,连续21天的观察记录能使8-12岁儿童形成完整的时间序列概念,有教师指导学生在观察日记中标注日期、绘制形态变化图,并用量杯定期测量尾长与体长的比例变化,这种具象化的数据积累,比课本上的理论讲解更能让儿童理解"变态发育"的生物学术语,某小学的自然课案例显示,参与蝌蚪观察项目的学生,在后续学习昆虫完全变态发育时,知识迁移效率提升了40%。

生命教育的具象载体

当第三对鳃裂逐渐闭合,当尾巴的透明组织开始分解吸收,这个肉眼可见的蜕变过程,恰似儿童成长的真实写照,教育心理学家发现,儿童在观察蝌蚪变形时,会不自觉地产生情感投射,某幼儿园曾记录到5岁儿童对着即将失去尾巴的蝌蚪说:"它会不会疼?"这种共情反应,正是生命教育期待达成的关键目标。

在台湾某生态学校开展的"生命剧场"课程中,教师引导学生将蝌蚪的发育阶段与人类成长阶段对应:卵期如同胎儿,蝌蚪期象征婴幼儿,四肢分化期对应学龄期,成蛙阶段则寓意成年,这种类比教学法显著提升了儿童对生命延续性的认知,89%的家长反馈孩子开始主动关心家庭宠物的健康状态。

生态意识的觉醒起点

看似普通的池塘生态系统,通过蝌蚪这个关键物种串联起复杂的食物链网络,教育者可以引导儿童思考:为什么蝌蚪群总是聚集在水草周围?夜间此起彼伏的蛙鸣传递着什么信息?某自然教育基地设计的"生态侦探"游戏,要求儿童通过蝌蚪数量变化推测水质状况,成功培养了92%参与学生的环境监测意识。

在北京某湿地公园的实践课中,孩子们发现投放蝌蚪的水域如果缺乏足够藻类,蝌蚪群会出现自相残食现象,这个意外发现促使他们主动查阅资料,最终理解到生态平衡的重要性,这种基于真实问题展开的探究式学习,比灌输式环保教育更具持久影响力,跟踪调查显示,参与该项目的学生两年后的环保行为践行率比对照组高出35%。

教育实践的操作指南

要让小蝌蚪真正成为有效的教育媒介,需要科学的实施方案,建议建立"观察三阶段"模型:初期(1-7天)重点记录摄食与运动模式,中期(8-21天)跟踪形态变化,后期(22-30天)研究环境适应性,上海某重点小学开发的《蝌蚪观察工具包》,包含放大镜、比色卡、简易水质检测试纸等工具,使观察过程更具专业性。

需要特别注意的是伦理教育维度,日本教育工作者提出的"3R原则"值得借鉴:Respect(尊重生命)、Record(记录过程)、Return(放归自然),某次教学事故的教训值得警惕:某班级为方便观察而剪断蝌蚪尾巴,这种行为反而会消解生命教育的效果,正确的做法是引导儿童理解每个发育阶段不可逆的自然规律。

永不停息的生命课堂

当第一只完成变态发育的小青蛙跃出玻璃缸,孩子们眼中的光芒印证了自然教育的独特魅力,这种源自生命本真的学习体验,胜过千言万语的理论说教,据统计,我国现有67%的城市儿童从未见过真实的蝌蚪,这个数据提醒着我们:在电子屏幕占据童年的时代,更需要让教育回归池塘边的观察与思考,或许某天,当我们的孩子蹲下身凝视水中精灵时,他们看见的不只是小蝌蚪,更是生命演化的奥秘与责任。