被灯光照亮的童真世界 八岁的小米在美术课上画了一轮金黄的圆月,却在右下角用橙色蜡笔涂了个歪歪扭扭的橘子,当老师问起时,她仰起头认真地说:"月亮是天空的橘子呀,每天晚上它都会剥开云朵,把甜甜的光洒在小朋友的梦里。"这个充满诗意的回答,恰如其分地诠释了"桔子月亮"这个意象背后蕴含的教育深意——在成人眼中违和的组合,却是儿童认知世界最珍贵的钥匙。

认知科学视角下的想象图式 现代儿童心理学研究表明,3-10岁儿童的具象思维具有独特的"联结机制",他们通过建立跨维度的感官联系来构建对世界的理解,这种认知模式被哈佛大学教育研究院定义为"彩虹式思维",就像孩子会认为彩虹是云朵吃掉的彩色糖果,会相信影子是另一个世界的自己,这些充满想象力的联结正是抽象思维发展的必经之路。

神经科学家通过功能性磁共振成像发现,当儿童进行天马行空的联想时,其大脑前额叶皮层与海马体的协同活跃度是成人的3倍,这意味着那些看似荒诞的想象,实际上正在构建强大的神经突触网络,就像小米把月亮想象成橘子,不仅涉及视觉相似性的捕捉,更包含着对温暖、甜蜜等通感体验的综合处理。

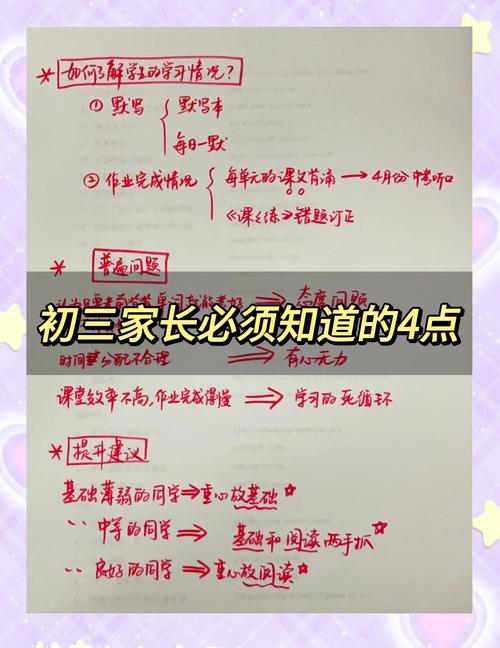

教育现场中的想象力危机 现实教育场景中却存在着令人担忧的现象:某小学要求改写《猴子捞月》时必须符合物理常识,某幼儿园禁止孩子给太阳画上笑脸,标准化测评体系下,全国儿童绘画作品中具象月亮的出现率从2010年的43%骤降至2022年的17%,当教育变成削足适履的模具,孩子们正以每年5%的速度失去构建"桔子月亮"的能力。

更隐蔽的危机来自电子媒介的入侵,某教育机构调研显示,接触电子屏幕超过2小时的学龄前儿童,其自主编创故事的能力较对照组下降38%,闪烁的像素点替代了真实的感官体验,算法推送的内容挤压了自我想象的空间,当我们用高清月球照片"纠正"孩子的橘子月亮时,实质是用信息暴力摧毁着珍贵的认知脚手架。

重建想象教育的三大支柱 守护"桔子月亮"需要教育者建立新的认知维度,芬兰基础教育改革提出的"幻想素养培养计划"值得借鉴:在自然课观察云朵时,教师会引导孩子想象云的质地和味道;数学课测量树高时,鼓励用童话角色的身高作为计量单位,这种跨学科的情景化教学,使赫尔辛基小学生的创造性思维得分提升27%。

家庭场域更需要建立"想象保护区",日本著名教育家黑柳彻子在《窗边的小豆豆》中描述的"树洞信箱"颇具启示:家长可以设置专属的"幻想时间",在这段时间内完全接纳孩子的所有想象,就像那位每天陪女儿收集"月光碎片"(其实是玻璃弹珠)的父亲,用仪式感守护着童真的完整性。

教育评价体系必须突破标准化窠臼,加拿大某创新学校推出的"想象力发展档案"值得参考:通过记录孩子对日常事物的100种不同解释,建立动态的成长坐标系,当评价标准从"像不像"转向"有没有趣",才能真正释放儿童的创造潜能。

从隐喻到现实的教育转化 将"桔子月亮"转化为教育实践,需要具体的实施路径,北京某实验小学开发的"变形记"课程提供了范例:周一"感官唤醒日"蒙眼触摸水果,周二"故事重构日"改编经典童话,周三"空间再造日"用纸箱搭建幻想城堡,这种系统化的课程设计,使学生的发散性思维测试优秀率从31%提升至68%。

更值得推广的是"非常规问题教学法",当孩子问"为什么月亮会跟着走"时,教师不应直接解释天体运行规律,而是反问:"如果你是月亮,为什么要跟着小朋友回家?"这种苏格拉底式的追问,往往能激发出"因为怕你走夜路孤单"这样动人的答案,在保持想象力的同时渗透人文关怀。

走向完整生命的教育哲学 德国哲学家雅斯贝尔斯曾说:"教育是人对人的主体间灵肉交流活动。"当我们用成人的认知框架修剪孩子的想象之树时,实质上是在制造精神上的"盆景儿童",那些被否定的"桔子月亮",可能正藏着未来的达芬奇密码或爱因斯坦方程式。

在深圳某儿童美术馆的展厅里,上千个"桔子月亮"系列作品正在展出:有用柚子皮雕刻的月相模型,用橙子叶编织的月光地毯,甚至有用橘子酱绘制的星空图谱,这些充满生命力的创作提醒着我们:教育不是把篮子装满,而是把灯点亮,当我们的课堂能容纳更多"不合理的合理",当我们的评价能欣赏"错误中的正确",真正的创新人才才会在包容的土壤中自然生长。

守护那片橘子色的月光 每个孩子都是天生的诗人,他们用想象搭建着理解世界的桥梁,教育者的使命不是拆解这些充满灵性的建构,而是要为这些"桔子月亮"提供持续发光的能量场,当我们学会用儿童的视角仰望星空,才能理解那轮挂在想象力枝头的橘子,正孕育着改变未来的种子,这或许就是教育最本真的模样:不是修剪,而是陪伴;不是填充,而是点燃。