在中华文明浩如烟海的神话谱系中,"禹王锁蛟"是一个兼具神秘色彩与历史温度的文化符号,这个流传千年的传说不仅承载着先民对自然力量的敬畏与征服欲望,更折射出华夏民族在治水实践中形成的集体记忆与文明密码,作为教育工作者,我们有必要以多维视角重新审视这个经典叙事,在神话想象与历史真实的交织中,挖掘其蕴含的深层教育价值。

神话母题:洪水记忆与英雄崇拜的交响 在考古学视域下,距今4000年前后的全球性洪水事件已得到地质沉积层证实,中国新石器时代晚期的龙山文化遗址中,普遍存在的淤积层与城垣防御设施,印证着先民与洪水抗争的集体记忆,禹王锁蛟的传说正是这种历史经验的神话投射,蛟龙作为水患的具象化身,折射出原始先民对不可控自然力的恐惧与想象。

《山海经》《淮南子》等典籍记载的"应龙画地"神话,可视为锁蛟传说的早期雏形,在先秦帛书《容成氏》中,禹治水时"通淮与沂,东注之海",这种地理认知与今人考证的禹贡九河范围高度吻合,神话中的蛟龙形象逐渐从单纯的自然神灵,演变为象征治水难点的文化符号,蛟龙被锁于淮源桐柏山的叙事,暗合大禹疏导淮河水系的工程实践,展现出先民将地理认知转化为神话叙事的独特智慧。

这种神话建构具有显著的教育启示:在文明初曙时期,人类通过拟人化叙事将复杂自然现象转化为可理解的象征系统,禹王锁蛟传说中人与自然的博弈过程,恰是华夏先民认知世界、改造环境的思维具现,为今人理解古代科技与信仰的互动关系提供了生动案例。

历史流变:从治水叙事到政治隐喻的嬗变 汉代画像石中的禹王形象常作持耒状,与《史记》"禹抑洪水,身执耒臿"的记载相互印证,值得注意的是,东汉《吴越春秋》首次明确记载锁蛟细节:"禹乃东巡,登衡岳,血白马以祭,遂囚水神于龟山之下。"此时的叙事已融入阴阳五行观念,蛟龙被赋予"水精"的身份,折射出汉代天人感应思想对神话的重构。

唐宋时期,随着佛教本土化进程,锁蛟传说出现新的演绎维度,敦煌遗书S.6836号卷子中的《叶净能诗》,描绘道士叶净能助禹锁蛟的情节,反映出道教对上古神话的吸纳改造,宋元话本《大禹治水》则加入"蛟龙吐雾""禹王铸鼎"等细节,凸显了叙事文学对神话母题的再创造,这种文化层累现象,生动展现了传统叙事在历史长河中的动态发展规律。

明清方志中的记载更具地域特色,《桐柏县志》详述锁蛟井的方位形制,《淮安府志》则考证蛟穴所在,方志编纂者将神话传说与地理实存相结合,创造出"神话地理学"的独特认知模式,这种将想象叙事锚定现实空间的文化实践,构成中国古代地方知识体系的重要特征,对理解传统文化中虚实相生的认知方式具有标本价值。

文明密码:治水传统中的技术理性与人文精神 从考古发现看,良渚文化的水坝系统、陶寺古城的排水管道,实证着史前治水技术的辉煌成就,禹王锁蛟传说中"金锁镇蛟""铁柱定波"等元素,实为青铜冶铸技术在神话中的投射,二里头遗址出土的青铜工具,与传说中禹铸九鼎的记载形成时空对应,揭示着神话叙事与物质文明的深刻关联。

这种技术理性在传说中升华为"疏堵结合"的治水智慧,蛟龙被锁而非被斩的结局,体现着"制天命而用之"的生态理念,与《禹贡》"随山刊木,奠高山大川"的记载形成精神共鸣,都江堰"深淘滩低作堰"的治水箴言,正是这种古老智慧的历史延续。

神话中蕴含的人文精神同样值得关注。"三过家门而不入"的叙事母题,将治水英雄塑造为道德典范,这种将技术实践与人格修养相统一的叙事策略,深刻影响着中国传统教育中"知行合一"的价值取向,明清时期各地禹王庙中的"锁蛟井",既是水文监测设施,又是道德教化的空间载体,完美实现了实用功能与精神象征的统一。

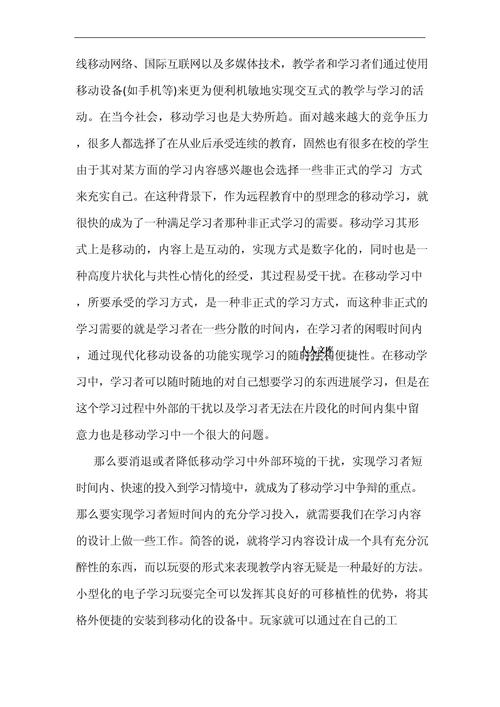

现代启示:神话教育的三维重构 在当代语境下解读禹王锁蛟,需要建立多维阐释框架,地理维度上,可结合GIS技术复原传说涉及的水系变迁;考古维度中,可通过出土器物验证神话的技术原型;人类学视角下,能解析仪式舞蹈中的锁蛟元素,这种跨学科解读方法,为传统神话教育提供了新的认知路径。

面对气候变化的当代挑战,传说中"人水共生"的生态智慧更具现实意义,浙江绍兴禹陵村保存的"水位石龟",至今仍是民间观测水位的实用工具,这种传统知识体系与现代水文监测技术的互补,启示我们建立更具文化主体性的灾害应对策略。

在文化传承层面,需要警惕两种极端倾向:既不能将神话简单等同于历史事实,陷入考据主义的窠臼;也不能视其为虚妄幻想,忽视其中的文明基因,良渚水利系统申遗成功证明,当神话记忆与物质遗存形成互证时,最能激发文化认同,教育工作者应当引导学生建立这种"双向解码"能力。

禹王锁蛟传说犹如一部动态的文明密码本,记录着中华民族从畏惧洪水到理解自然的精神轨迹,在这个人工智能颠覆认知的时代,重读这个流淌着黄河泥沙气息的古老故事,我们更能体会先民在木石工具时代展现的惊人智慧,当杭州良渚水坝遗址的草裹泥,与神话中的息壤传说产生跨越时空的共鸣时,我们终将理解:真正的文明传承,既是青铜鼎上的饕餮纹样,也是民族血脉中不息的精神长河。