(一)烽烟里的忠魂:寒食节的起源考辨

春秋时期晋国公子重耳的流亡故事,为寒食节的诞生铺就了血色背景,公元前655年,晋献公"骊姬之乱"迫使公子重耳踏上长达十九年的流亡之路,随行侍从中,介子推的忠贞尤其令人动容——当流亡队伍困顿于卫国境内时,这位沉默的谋士割下自己腿肉煮汤,延续了主君的生命,这个充满血腥味的传说,却在后世演变为中国社会绵延两千余年的寒食习俗。

值得注意的是,《左传》《史记》等早期文献对这段历史的记载存在微妙差异。《左传》仅言"介子推不言禄",而司马迁在《史记·晋世家》中首次记载了"抱树焚死"的情节,这种叙事演变揭示了集体记忆的建构过程:当汉代儒家忠孝伦理成为主流意识形态,介子推传说逐渐被赋予道德训诫功能,至东汉桓谭《新论》记载"太原郡民以隆冬不火食五日",标志着寒食习俗完成了从历史事件到民俗仪式的转化。

考古发现为此提供了实物佐证,山西绵山出土的宋代《重修洁惠侯庙记》碑刻,清晰记载了当地"寒食断火"的传统,更有趣的是,在介休张壁古堡发现的金代壁画中,民众冷食、踏青的场景与今日习俗高度相似,证明寒食节的文化形态至迟在宋金时期已趋成熟。

(二)冷灶中的火种:习俗演变的双重轨迹

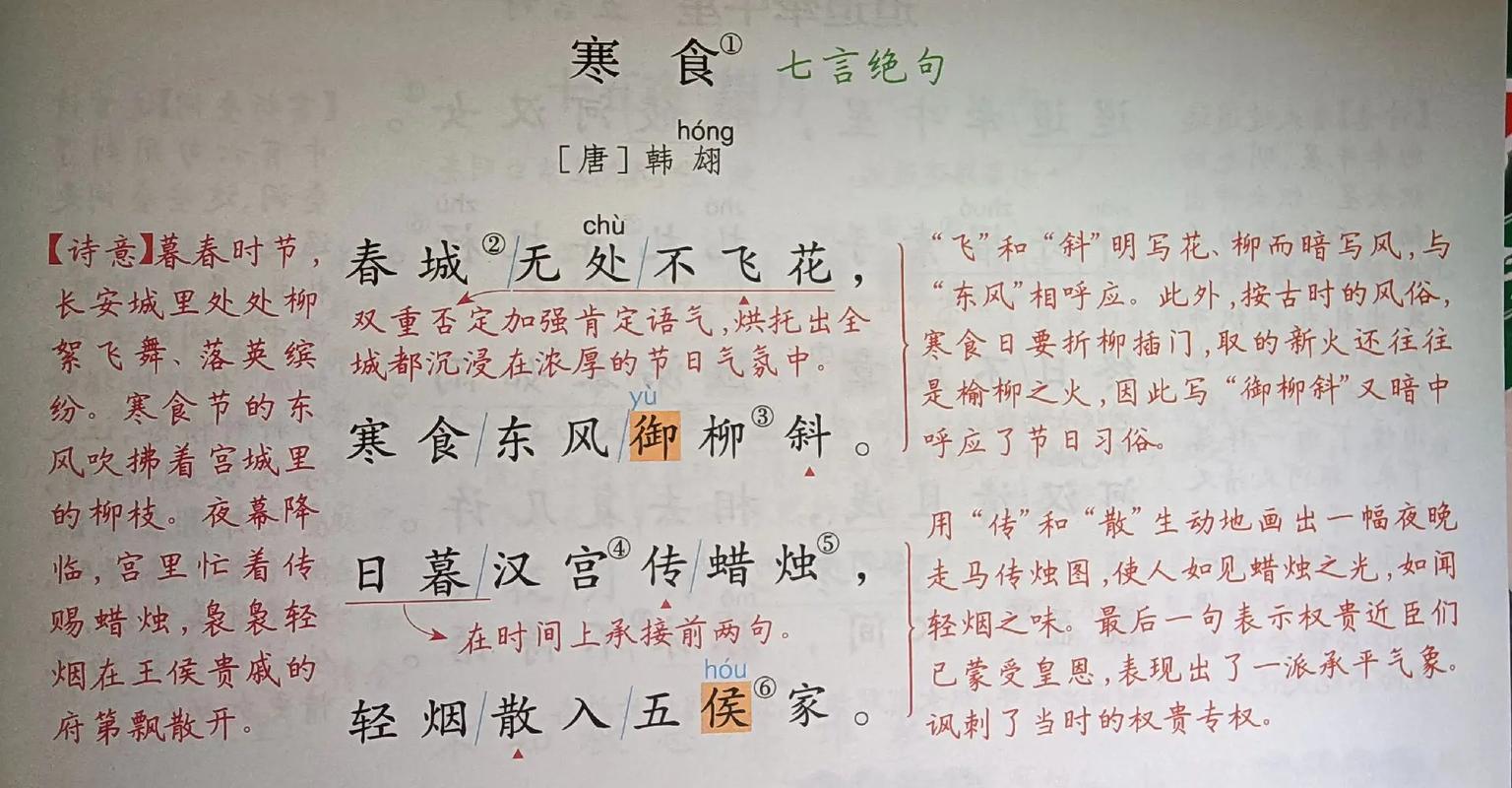

寒食节最显著的特征——禁火冷食,实则是上古火神崇拜的遗存,先秦时期的"改火"制度,要求每年春季熄灭旧火,以燧石取新火,这种包含原始巫术意味的仪式,在汉代与介子推传说结合,形成了独特的文化复合体,东汉经学家郑玄在《周礼注疏》中明确指出:"春取榆柳之火,时寒食既讫。"

节俗的时空演变呈现明显的地域差异,据《后汉书·周举传》记载,并州地区"士民每冬中辄一月寒食",过度的禁火习俗甚至导致"老小不堪,岁多死者",这种极端现象促使曹操颁布《明罚令》:"闻太原、上党、西河、雁门冬至后百五日皆绝火寒食,云为介子推,且北方冱寒之地,老少羸弱,将有不堪之患,令到,人不得寒食。"这道政令既反映了寒食习俗的广泛影响,也揭示了官方对民俗的调控。

唐宋时期是寒食节发展的高峰,唐代将寒食扫墓纳入国家礼制,《唐会要》记载开元年间敕令:"寒食上墓,礼经无文,近世相传,浸以成俗。"宋代孟元老《东京梦华录》描绘了汴京百姓"用面造枣锢飞燕,柳条串之,插于门楣"的生动场景,这种将面食塑形成燕子状的风俗,暗含着对介子推"割股奉君"传说的视觉化诠释。

(三)青烟里的哲思:文化基因的现代解码

在表层习俗之下,寒食节承载着中华文明深层的文化密码,它构建了"忠孝两全"的伦理范式,当士大夫阶层通过祭祀活动强化忠君观念时,普通百姓则在扫墓仪式中实践孝道伦理,这种双重价值取向,使寒食节成为沟通庙堂与民间的重要文化纽带。

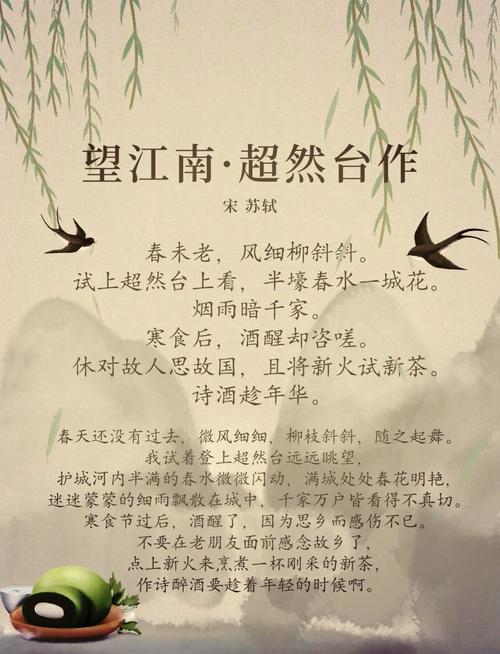

寒食习俗折射出中国人独特的自然观,苏轼《寒食雨二首》中"那知是寒食,但见乌衔纸"的描写,将人事代谢与自然轮回完美融合,陆游"寒食清明数日中,西园春事又匆匆"的诗句,更展现出对生命节律的深刻体悟,这种"天人合一"的哲学思考,构成了中华文化区别于其他文明的重要特征。

当代社会对寒食节的传承呈现新的维度,在山西介休,传统"寒食十三绝"糕点制作技艺入选省级非物质文化遗产;在江南地区,"寒食青团"完成了从祭祀用品到日常美食的功能转换,更具启示性的是,现代环保理念与寒食节"禁火"习俗形成奇妙共鸣——每年清明前后的森林防火期,恰与古代寒食禁火传统形成跨越时空的呼应。

(四)文化记忆的重构:从仪式到精神的嬗变

寒食节的现代转型揭示了传统文化强大的适应性,当电子蜡烛取代明火祭祀,当网络祭扫拓展仪式空间,不变的是对先人的追思与对历史的敬畏,这种文化基因的延续性,在韩国江陵寒食祭、越南冷食节等东亚文化圈的类似习俗中得到印证,展现出中华文明强大的辐射力。

教育视角下的寒食节传承,应超越简单的习俗复现,通过解析"割股奉君"传说背后的忠义观,剖析冷食习俗蕴含的生命哲学,我们得以激活传统文化中的现代价值,北京某中学开发的"寒食节课程包",将面塑技艺、诗词鉴赏与伦理讨论相结合,正是这种创新传承的典范。

从晋南丘陵的古老传说,到遍布华夏的春祭习俗;从忠臣血染的悲壮叙事,到民族记忆的文化基因,寒食节完成了从历史事件到精神符号的升华,在当代文明对话的语境中,这份穿越两千年的文化遗产,不仅是我们理解传统的密码本,更是构建文化自信的基石,当春风再次吹绿绵山,那摇曳的柳枝与清冷的蒸食,仍在诉说着一个民族对忠义的礼赞、对生命的沉思。