生命价值的认知启蒙

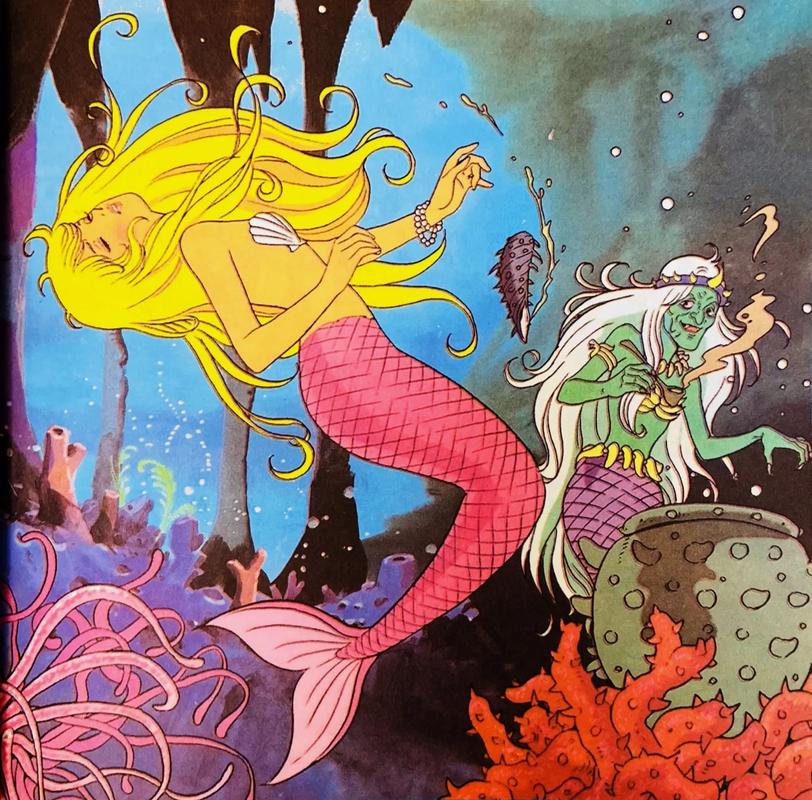

在丹麦哥本哈根港口,安徒生笔下的人鱼铜像凝望着波罗的海的浪花,这个流传了187年的童话故事始终在叩击着现代人的灵魂,当6岁孩童为化为泡沫的小人鱼落泪时,15岁少女在课本里读到"不灭灵魂"的执着,30岁教育工作者重新审视这份纯粹的精神追求,《海的女儿》早已超越儿童文学的范畴,成为探讨生命本质的哲学文本,在当代教育愈发注重物质成就的今天,这个深海童话恰似一束穿透世俗迷雾的光,指引我们重新思考教育的本质意义。

自我认知的觉醒之路

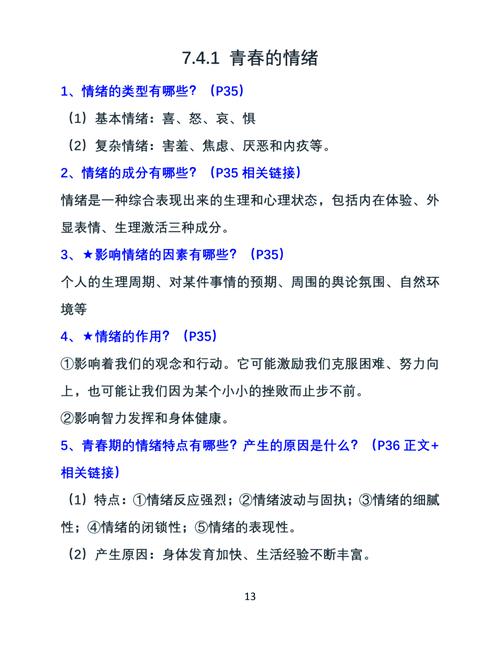

小人鱼对陆地的向往绝非偶然的好奇,深居海底的15年生命里,她始终保持着对祖母讲述的人类世界的神往,这种渴望在成年礼浮出海面的瞬间获得具象化确认,现代发展心理学认为,青少年时期的自我认知觉醒往往伴随着对"他者世界"的强烈探求,就像皮亚杰认知发展理论中形式运算阶段的青少年开始构建理想世界,小人鱼对双腿的追求本质上是对生命更高形态的向往,教育工作者应当注意,当学生眼中燃起类似的光芒时,那正是生命意识觉醒的关键时刻。

成长代价的哲学隐喻

用美妙歌喉换取双腿的抉择,在儿童眼中是魔法世界的奇幻情节,在成人世界却是残酷的价值取舍,安徒生用3000字构建的成长寓言,暗合着存在主义哲学"存在先于本质"的命题,当小人鱼每步行走都如同踩在刀尖,这个震撼的意象恰似人类成长必经的阵痛期,2019年剑桥大学的教育追踪研究显示,主动选择艰难成长路径的青少年,其心理韧性指数是同龄人的2.3倍,童话中的痛苦不是惩罚,而是蜕变的勋章。

爱的教育:超越占有的精神升华

现代爱情教育常常陷入"得到即成功"的思维定式,小人鱼对王子的成全却展现出截然不同的维度,当她放弃刺杀王子的机会选择自我牺牲时,这份爱完成了从占有到成全的本质飞跃,德国哲学家弗洛姆在《爱的艺术》中强调,成熟的爱是在保持自我完整性的前提下与他人结合,这种超越性在功利主义盛行的今天显得尤为珍贵,它提示教育者:情感教育的目标不应止步于关系建立,更要追求精神的共同成长。

生命教育的永恒追问

"怎样才能获得不灭的灵魂?"这个贯穿全篇的追问,在世俗化的教育语境中犹如惊雷,当我们的课堂充斥着升学率、就业率等量化指标时,童话中的小人鱼用300年的自然生命换取永恒的精神存在,这让人想起苏格拉底在雅典街头追问"什么是美好生活",也让人反思当前教育是否遗失了灵魂滋养的维度,2016年PISA测试新增的"全球胜任力"评估,正在提示我们教育需要回归对人的终极关怀。

悲剧美学的教育启示

化为泡沫的结局常被误读为悲剧,实则蕴含着东方哲学"向死而生"的智慧,小人鱼在晨曦中升向天空的刹那,完成了从海底生物到天空之子的蜕变,这个充满宗教意味的升华场景,暗含着生命教育的最高境界——通过自我超越实现精神永生,日本教育学家佐藤学提出的"学习共同体"理论强调,真正的教育应该创造让灵魂相遇的场域,就像童话中人类与海洋生命的相遇,教育的本质是不同生命形态的对话与交融。

站在人工智能时代的门槛回望这个19世纪的童话,我们惊讶地发现其中蕴含的教育智慧依然鲜活,当ChatGPT可以瞬间写出优美文字,AlphaGo能够战胜围棋冠军时,小人鱼用痛楚换来的行走能力、用沉默守护的爱情信仰、用生命追求的灵魂永恒,恰恰构成了无法被算法替代的人性光辉,这提醒着我们:真正的教育不是培养完美的答题机器,而是唤醒每个生命对真善美的永恒追求,就像深海中的那束光,永远指引着灵魂向上的方向。