被遗忘的航海图 在阿拉伯湾被烈日晒得发白的海岸线上,流传着无数充满智慧火花的民间传说,这些口耳相传的故事如同撒哈拉的沙粒,看似普通却包裹着文明的结晶。《学者与水手》正是其中最具辩证色彩的一则寓言,它用两个截然不同的灵魂碰撞,勾勒出人类认知世界的完整图景,当现代教育在专业化的迷途中越走越远时,这个诞生于驼铃与海浪间的古老故事,恰似一盏重新校准方向的导航灯。

故事本体的多重褶皱 现藏于大马士革古籍馆的16世纪手抄本,用靛蓝墨水记载了这个故事的经典版本,年轻的地理学家伊本·哈桑带着四十箱典籍登上商船,试图验证其"完美航行理论",老水手赛义德仅凭星辰与海浪的低语掌舵,两人在红海风暴中展开认知对决,当飓风撕裂船帆时,学者发现典籍中的几何模型无法解释紊乱的气流,而水手通过观察飞鱼群突然潜入深海,准确预判了气旋路径,这场危机最终以两人合力修补船舵告终,他们在亚历山卓港分别时互赠礼物——学者送出星盘,水手回赠贝壳罗盘。

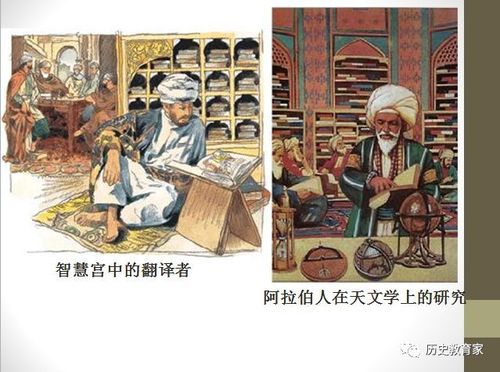

这个表面简单的叙事结构下,隐藏着阿拉伯智慧文学特有的复调特征,通过考据14世纪波斯诗人鲁米的《玛斯纳维》,我们发现类似情节更早出现在苏菲派修行故事中,暗示着故事可能源自丝绸之路上东西方思想的交融,开罗大学民俗学教授阿米尔·纳贾尔指出,水手角色原型可追溯至古腓尼基航海家的集体记忆,而学者形象则带有明显的阿拔斯王朝"百年翻译运动"时期特征。

认知光谱的两极辉映 在巴格达智慧宫的阴影下,故事中的学者代表着体系化知识建构,他携带的典籍包括花剌子米的《地形学》、比鲁尼的《星象观测》以及从长安带回的《海内华夷图》,这种跨文明的学术积淀恰是阿拉伯黄金时代的缩影,但其局限在于将海洋简化为几何坐标,正如哈里发马蒙时代某些宫廷学者,沉迷于用欧几里得定理解构自然万象。

与之形成镜像的是水手的经验智慧,也门海事博物馆保存的13世纪航海日志显示,古代阿拉伯水手掌握着108种海浪形态的识别技巧,能通过海鸟飞行高度判断陆地距离,这种知识传承不依赖文字,而是通过《渔夫星谱》等记忆歌谣代际相传,亚丁湾的老船长至今仍遵循着"七浪一回头"的祖训,这种经验法则实则是流体动力学的原始模型。

文明航船的平衡术 马格里布哲学家伊本·赫勒敦在《历史绪论》中提出的"游牧-定居"文明辩证,在这个故事里获得了具象表达,当飓风来袭时,学者执着于三角测量却忽略了气压变化,水手虽敏锐察觉生态异动却无法解释成因,二者合力修舵的场景,暗合了安达卢西亚学者提出的"双翼真理说"——理性与经验如同鸟之双翼,缺一不可。

这种平衡智慧在伊斯兰教育史上早有实践,公元10世纪的尼扎米亚学院首创"书房与工坊"并行的教学体系,学生们上午研读亚里士多德,下午在巴扎市集观察商人谈判,大马士革的染匠行会甚至保留着师徒共同撰写工艺手册的传统,将实操经验转化为可传承的知识文本。

现代教育的镜鉴 面对STEM教育的专业化浪潮,麻省理工学院航海考古实验室的实践颇具启示,他们复原古阿拉伯商船"苏哈尔号"时,组建了由流体力学专家与传统木船匠人构成的团队,当卫星导航失灵时,正是阿曼老匠人通过观察云层折射,修正了学者们的电子海图偏差,这种古今对话,恰似传说在现代的投影。

新加坡南洋理工大学开展的"海岸线课堂"项目更具突破性,海洋生物学教授与马来渔民共同设计课程,学生们既要掌握声呐测绘技术,也要学习通过珊瑚颜色判断水温变化,这种教育模式使毕业生在应对马六甲海峡生态危机时,展现出独特的综合应对能力。

知识重构的新航路 在人工智能解构传统认知体系的今天,剑桥大学跨学科研究中心开发的"智慧罗盘"模型颇具象征意义,该模型将算法预测与人类直觉评估并置,在波斯湾油气田维护中,成功预警了7次仪器未能察觉的管涌风险,这种数理逻辑与经验直觉的共生,正是古老传说在数字时代的回响。

更具前瞻性的实践发生在迪拜未来基金会,他们召集量子计算专家与贝都因向导组成沙漠探险队,在极端环境测试中,传统星象导航术竟为GPS系统提供了纠错参数,这种逆向知识流动证明,所谓"原始智慧"实则是经过千年淬炼的另类算法。

重绘认知的等高线 当我们将目光从发黄的羊皮卷移向卫星云图,会发现这个古老寓言愈发显现出预言般的洞见,在气候危机与科技伦理的双重风暴中,人类需要的不是更精密的学科壁垒,而是重建知识共生的生态系统,就像故事结尾的隐喻——学者珍藏的贝壳罗盘,在月光下会显现出星图般的纹路,这暗示着所有认知的本质,都是对世界不同维度的解读。

此刻重新审视亚历山大港的那个黎明,两个背影分别走向学院与码头,他们携带的不仅是星盘与罗盘,更是认知文明的两种基因,当现代教育航船再次启程时,或许应该在桅杆上同时升起理性之帆与经验之旗,因为真理的彼岸,永远在逻辑与直觉的共振中显现。