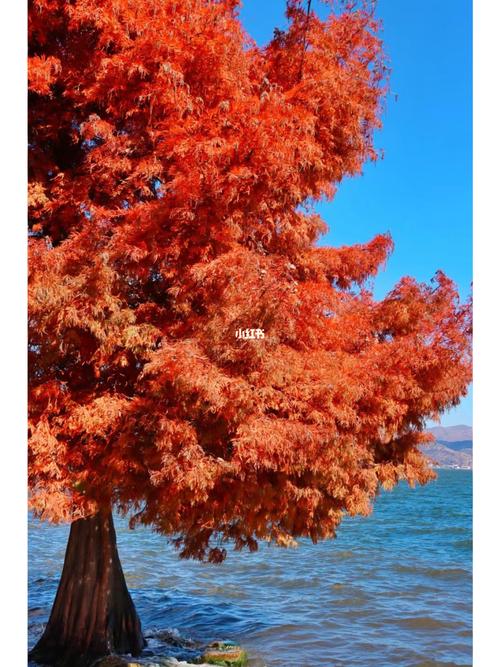

红杉树的悖论:自然界的未解之谜

在美国加州的原始森林中,红杉树(Sequoia)以其百米之躯、千年之寿闻名于世,生态学家近年发现一个奇特现象:个别红杉树在幼苗期突然停止生长,终身维持不足10米的高度,这些“长不大的红杉树”既非基因缺陷,也非病虫害所致——它们的根系完整,光照充足,却仿佛被某种无形的力量禁锢了生命力。

这一发现引发学界激烈讨论,生物学家通过长达十年的追踪研究,最终在土壤微生物群落中找到了答案:过度的人工干预打破了生态平衡,为保护幼苗,护林员定期喷洒杀菌剂、施加速效肥,结果导致树木依赖外部供给,失去了与菌根真菌共生获取深层养分的能力,当人为保护撤除后,这些红杉树因无法自主适应环境而陷入生长停滞。

教育领域的红杉困境:被异化的成长逻辑

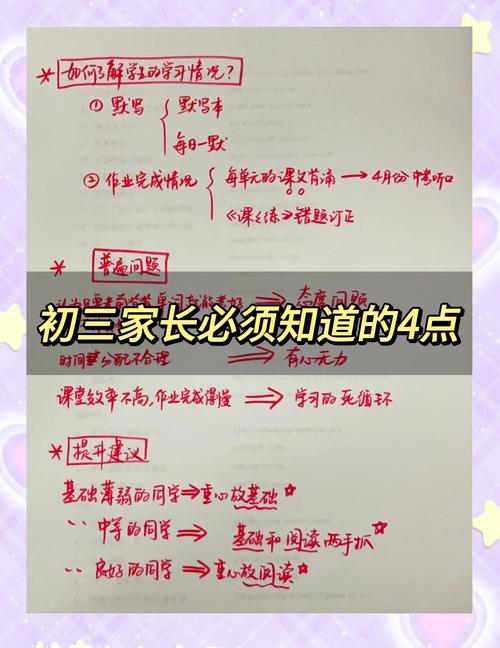

如果将目光转向教育领域,类似的场景正在全球上演,某国际教育组织2023年的调研数据显示:在基础教育阶段接受过度规划的学生群体中,32%进入大学后出现目标迷失,41%的职业焦虑直接源于童年时期的标准化培养,这些数据揭示了一个残酷现实——我们正在用培育盆景的方式塑造生命。

北京某重点中学的“天才计划班”,学生每日学习时长超过14小时,课程精确到每分钟,五年后跟踪调查发现,该班85%的学生出现严重心理问题,仅12%保持持续学习动力。

硅谷某科技高管斥资百万为子女定制“精英成长方案”,结果孩子在14岁时写下遗书:“我活着的每一天都在演别人写的剧本。”

这些真实故事与长不大的红杉形成镜像:当教育异化为工业流水线,当成长简化为可量化的指标堆砌,生命内在的成长节律正在被系统性破坏,就像那些依赖人工施肥的红杉幼苗,孩子们逐渐丧失了自主探索的勇气、自我纠错的能力,以及最宝贵的——对世界的好奇心。

根系革命:重建教育的共生系统

红杉树之所以能成为自然界的巨人,关键在于其独特的生存智慧:

- 深层根系网络:通过菌根真菌连接成地下互联网,共享养分与信息

- 火中重生:种子的萌芽需要林火高温激活,灾难反成生命契机

- 缓慢积淀:每年仅生长30厘米,千年积累终成参天之姿

这种生态智慧对教育具有深刻启示:

(1)拒绝无菌化培养:挫折教育的本质回归

芬兰教育系统的成功经验值得借鉴,在罗瓦涅米地区,小学课程包含“雪地生存课”:零下20℃环境中,8岁儿童需要团队合作搭建雪屋、生火取暖,这种看似危险的教学,实质是在可控范围内重建教育生态的“菌根网络”——让孩子通过与真实环境的互动,培养风险评估、问题解决等核心素养。

(2)破除线性成长迷思:教育不是爬台阶

加德纳的多元智能理论提出35年后,全球仍有78%的教育系统采用单一评价标准,江苏某乡村中学的教改实验提供了新思路:取消年级制,建立“学习社区”,学生根据兴趣选择项目组,在修复古建筑、运营生态农场等真实任务中,自然习得数学测量、文献研究等跨学科技能,三年后,该校学生问题解决能力超越全省平均水平27%。

(3)重燃生命火种:从被动接受到主动进化

日本教育家佐藤学提出的“学习共同体”理论,在福井县某中学实现突破性实践,教师不再掌控课堂节奏,而是作为“首席学习者”参与讨论,当学生为证明“圆周率是否包含所有数字组合”自发组成研究小组,当他们通过编程验证到小数点后百万位时,真正的学术热情被点燃——这恰似红杉种子在灰烬中的觉醒。

静待群山回响:教育生态的重构之路

重建健康的教育生态需要多方协同:

- 政策层:建立教育质量“阴性指标”体系(如自主阅读时间、非功利性提问次数)

- 学校层:打造“留白课程”,保证每天2小时自主探索时段

- 家庭层:践行“观察者原则”——当孩子专注某事时,克制指导冲动至少15分钟

- 技术层:开发AI教育伴侣,重点监测“瞳孔放大频率”“嘴角上扬指数”等内在动力信号

在云南高黎贡山自然保护区,护林员已开始尝试“最小干预”策略:仅清除威胁红杉幼苗生存的藤蔓,其余交由自然选择,三年间,该区域红杉存活率提升40%,生长速度提高22%,这个数据给予教育者重要启示:真正的守护不是代替成长,而是创造让生命自我觉醒的环境。

让教育回归生命的原野

那些长不大的红杉树,终将在森林自我修复的过程中找到生存之道——或成为小动物的庇护所,或化为腐殖质滋养新生命,这个充满禅意的自然图景,恰是对教育本质的最佳隐喻:每个生命都有其独特的生长轨迹与存在价值。

当我们学会放下丈量高度的标尺,当教育不再执着于制造“成功标本”,那些曾被判定为“长不大”的生命,或许正在酝酿着超越人类想象的可能,就像红杉树深埋地下的根系,教育的真谛永远在于看不见的深处——那里涌动着永恒的生命力,静候破土而出的光芒。