在苏北某重点中学的晨读时间,总有几个学生趴在课桌上补觉;在浙江某民办初中,教师发现近三分之一的学生用AI工具应付作文作业;成都某教育机构的最新调查显示,62%的中学生承认"能躺着绝不坐着"已成为生活常态,这些被戏称为"十二个懒汉"的群体现象,正折射出当代青少年深层的教育困境。

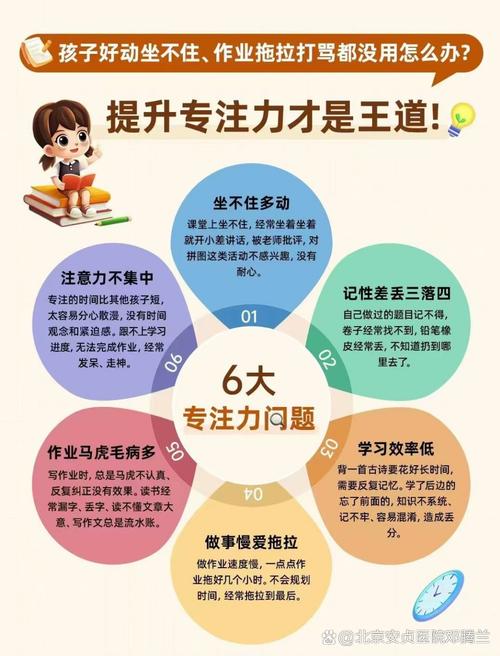

解码"懒汉"现象的多维表征 表面上的懒惰往往掩盖着复杂的心理机制,北京市教育科学研究院的跟踪研究发现,当前青少年的"懒"呈现出三个典型特征:选择性怠惰、技术性逃避和群体性焦虑,某重点高中班主任王老师发现,面对不感兴趣的课程,学生会精准计算最低达标分数;在创客实验室里,原本"懒散"的学生却能为编程项目通宵达旦,这种选择性的投入与回避,本质上是价值认同缺失的具象化表达。

教育生态失衡的蝴蝶效应 家庭教育的过度保护正在制造温室里的花朵,上海家庭教育指导中心2023年的数据显示,78%的初中生从未独立完成过旅行规划,63%的高中生依赖家长处理人际矛盾,这种代际替代正在消解青少年的自主决策能力,如同某国际学校学生小林所说:"父母把人生剧本都写好了,我只需要当个称职的演员。"

学校教育评价体系的单一性则加剧了价值迷失,当某省重点中学引入多元评价体系时,竟有家长集体抗议"耽误高考",这种将教育简化为分数竞赛的集体无意识,使得学生陷入"为他人学习"的异化状态,就像高二学生小张的困惑:"我不知道为什么要学微积分,就像不知道为什么要跑别人的马拉松。"

社会价值体系的功利化导向更在推波助澜,短视频平台中"躺平即正义"的流量狂欢,职场中"35岁退休"的成功学神话,正在重构青少年的价值坐标系,某网络问卷调查显示,41%的中学生认为"努力不如运气",这种消极认知如同无形的铁锈,正在侵蚀青春应有的锋芒。

教育重构的破局之道 培养成长型思维需要教育场景的深度再造,深圳某实验学校将物理课堂搬到过山车项目现场,让学生在实践中理解动能转化;南京某中学的"失败博物馆"展示创新过程中的各种挫折,这些都在重塑学生对努力价值的认知,正如教育心理学家德韦克所言:"大脑就像肌肉,越锻炼越强壮。"

构建多元评价体系是破解困局的关键,杭州某中学推行的"学术护照"制度,记录学生在科技创新、社会实践等领域的成长轨迹;成都某国际学校设立"跨学科成就奖",鼓励学生整合不同领域的知识,这种立体化评价犹如多棱镜,让每个学生都能折射出独特的光彩。

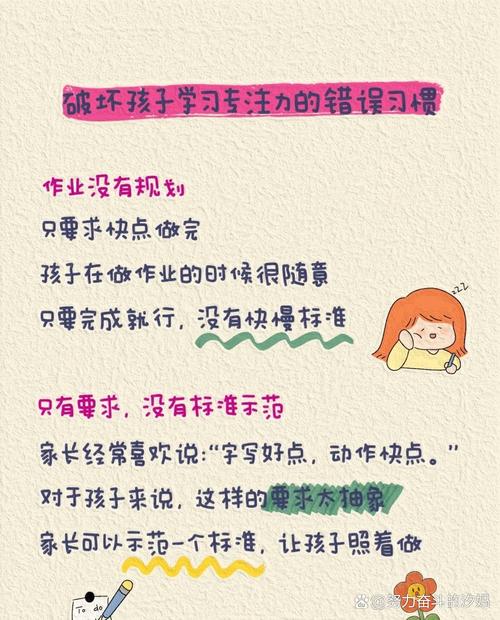

家校协同机制的创新实践正在打开新局面,广州某教育集团推出的"家庭成长契约",要求家长与孩子共同制定学习计划并互相监督执行;上海某社区开展的"亲子挑战赛",通过户外生存训练培养家庭成员的协作能力,这些创新模式打破了传统的教育边界,构建起新型成长共同体。

面向未来的教育觉醒 在东京大学教育学部的最新研究中,具有内驱力的学习者展现出三个共同特质:清晰的自我认知、持续的好奇心、解决问题的韧性,这提示我们,教育重构的核心在于点燃每个生命的内在火焰,北京某创新学校推行的"个人发展导师制",通过持续三年的成长档案追踪,帮助学生建立个性化的学习图谱。

教育生态的重构需要全社会形成育人合力,当企业开始重视员工的持续学习能力,当社区图书馆成为终身学习中心,当媒体开始传播"奋斗美学",这种文化土壤的改良将为青少年提供真正的成长养分,就像某教育纪录片中乡村教师说的:"教育不是注满一桶水,而是点燃一把火。"

面对"十二个懒汉"现象,我们需要的不是简单的批判或规训,而是深刻的教育反思与系统性变革,当教育真正回归育人本质,当每个学生都能找到属于自己的生命坐标,所谓的"懒汉"终将蜕变为把握人生航向的舵手,这不仅是教育工作的使命,更是文明延续的必然选择,在这场静悄悄的教育革命中,我们都在见证历史,也都在创造未来。