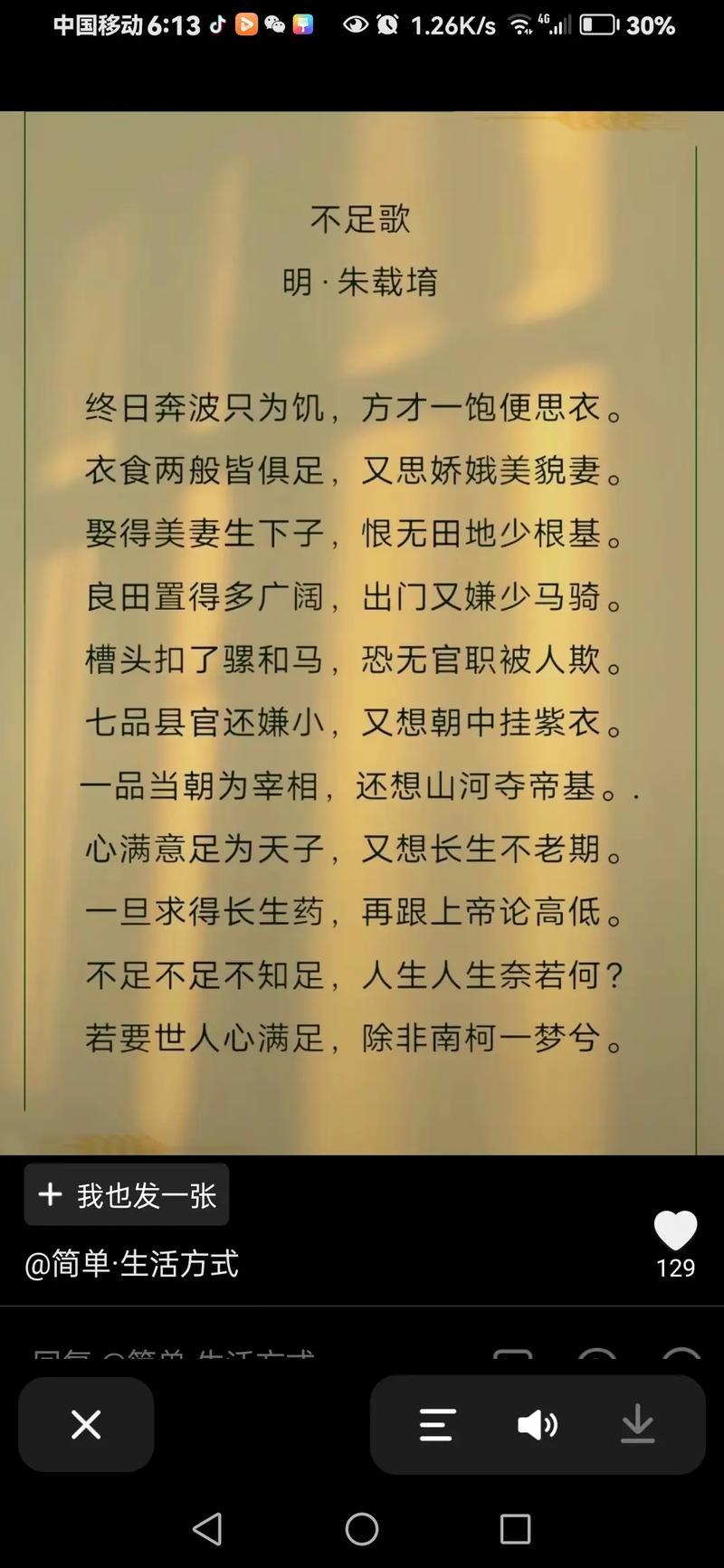

在云南哀牢山彝族的古老传说中,蛇因贪食大象而撑裂身躯的故事,至今仍在村寨火塘边代代相传,这个充满原始智慧的寓言,恰如一面明镜,映照出当代教育场域中愈发明显的集体焦虑,当我们凝视"人心不足蛇吞吞象"这七个字时,分明看见无数家长在教育赛道上疯狂竞逐的身影,听见标准化考试工厂里此起彼伏的机械答题声,感受到教育本质在功利主义浪潮中逐渐模糊的阵痛。

蛇象之争的哲学隐喻与教育启示 这个源自《山海经》"巴蛇吞象"典故的民间传说,在傣族史诗《兰嘎西贺》中演化为更具教化意义的版本:巨蛇因贪食神象遭天谴,化为石山永远警示世人,佛经《大智度论》中"四蛇同篋"的譬喻,早已揭示欲望失控的毁灭性,当我们将目光投向教育领域,这种"蛇象悖论"正以惊人的现实形态上演——家长们不断垒高对子女的期望值,教育机构持续推出超前课程,整个社会陷入对教育成果的饕餮式追逐。

某省会城市重点中学的个案颇具典型性:家长们自发组建"鸡娃联盟",将六年级学生的课外补习时长推升至每周25小时,相当于正常工作时间的60%,这种群体性焦虑催生的教育军备竞赛,恰似那条执意吞噬大象的巨蛇,在吞噬教育本真的同时,也在消解着青少年成长的自然节律。

教育场域中的贪欲显影与现实困境 在长三角某教育强区,家长群体中流传着"三岁识千字,五岁读原著"的神童培养计划,某培训机构推出的"量子波动速读法",尽管被证实为伪科学,却在三个月内吸纳学员过万,这种荒诞现象背后,折射出当代社会对教育速成神话的病态迷恋,教育行政部门统计数据显示,2022年中小学生心理咨询个案中,68%与成就焦虑直接相关,这个数字在重点学校更是攀升至82%。

某知名中学的心理辅导记录簿上,记录着这样一个典型案例:初三学生张某在连续三个月的凌晨两点学习后突发惊恐障碍,其书桌上贴着"清华北大只是起点"的标语,这个极端个案恰似一记警钟,叩击着每个教育从业者的良知,当我们把教育异化为资源掠夺的战场,最先崩坏的往往是受教育者的人格建构基础。

教育异化的深层机理与价值重构 法国社会学家布尔迪厄的"文化资本"理论,在当代中国教育场域得到戏剧性印证,家长们对学区房的狂热追捧,对竞赛证书的病态收集,本质上是对符号化教育资本的畸形崇拜,某房地产机构调研显示,重点学区房溢价中,有73%直接关联于家长对教育资源的焦虑性投资,这种将教育简化为资本积累的思维模式,正在制造新型的教育贫困——即便物质条件优渥的孩子,也可能因过度开发陷入精神荒漠。

明代教育家王阳明"致良知"的教育理念,在当下显得尤为珍贵,他主张的"知行合一"教育观,与当代芬兰教育改革的核心理念不谋而合——后者通过取消标准化考试、强化实践学习,成功培育出全球最具创造力的学生群体,这种跨越时空的教育智慧对话,揭示着破解"蛇吞象"困境的可能路径:让教育回归其滋养心灵、启迪智慧的本来面目。

超越贪欲的教育重构路径 在四川大凉山深处,某乡村教师尝试的"自然教育法"给我们深刻启示:他带领学生观察山野四季变化,在溪流边讲解物理原理,用松果排列理解斐波那契数列,这种融入生命体验的教育方式,虽未产出竞赛冠军,却培养了学生持续终生的学习热情,跟踪数据显示,这些学生的高等教育完成率反而高出县城重点中学12个百分点。

陶行知先生"生活即教育"的理念,在当代新加坡教育实践中得到创新发展,其"少教多学"改革方案,将教师讲授时间压缩至30%,其余课时用于项目制学习,这种转变带来的不仅是PISA测评成绩的提升(科学素养从第4升至第1),更重要的是培养了学生21世纪必备的协作创新能力,这些成功案例证明,当教育摆脱贪大求全的思维定式,反而能收获更丰硕的育人成果。

解构"人心不足蛇吞象"的教育迷思,需要整个社会达成价值共识,德国哲学家雅斯贝尔斯"教育是灵魂的唤醒"的论断,指引我们重新审视教育的本质功能,北京某重点高中开展的"成长节律"改革实验,通过建立动态评估体系,让80%的学生找到了适合自己的发展节奏,这种尊重个体差异的教育智慧,或许正是破解贪欲困局的关键密钥。

站在教育改革的深水区回望,那条因贪欲膨胀而爆裂的古老蛇影,始终在警示我们保持清醒,教育的真谛不在于吞噬多少知识符号,而在培育完整健全的人格;不在于抢占多少教育资源,而在点燃终身学习的热忱,当我们学会在教育的田野上精耕细作,而非进行掠夺式开发,终将收获满园桃李的芬芳,这或许就是"蛇吞象"寓言给当代教育最深刻的启示:真正的教育丰收,永远来自对成长规律的敬畏与遵循。

(全文共1486字)