文化基因里的生命图腾

在俄罗斯广袤的白桦林深处,流传着《美丽的青蛙公主》这个充满魔幻色彩的故事,这不是简单的幻想文学,而是凝结着斯拉夫民族千年智慧的生存寓言,故事中,青蛙公主从卑微的沼泽生物蜕变成美丽聪慧的公主,这个看似荒诞的设定实则暗含了俄罗斯民族对生命本质的深刻理解,在严寒的自然环境中,俄罗斯人形成了独特的生命观——真正的价值往往隐藏在平凡的外表之下,就像深埋雪原的春芽终将破土而出。

青蛙在斯拉夫文化中具有特殊地位,考古学家在诺夫哥罗德的遗址中发现,12世纪的木质浮雕上就有青蛙与太阳的图腾组合,这与故事中青蛙公主能召唤日月之力的设定不谋而合,俄罗斯民俗学者伊万·扎别林指出,青蛙在古罗斯神话中是连接水陆两界的使者,象征着生命的循环与转化,这种文化基因,为故事中青蛙公主的蜕变提供了深厚的哲学根基。

故事中的三次考验构成完整的成长仪式:在烘烤面包的考验中,青蛙公主用橡树皮造出金盘,展现化腐朽为神奇的创造力;在织造锦缎的环节,她以露珠为丝线编织朝霞,体现对自然法则的深刻理解;最后的舞会变身,则是生命能量的完全释放,这三个阶段恰好对应着俄罗斯传统教育中的"认知-实践-超越"三重境界。

教育戏剧中的角色解码

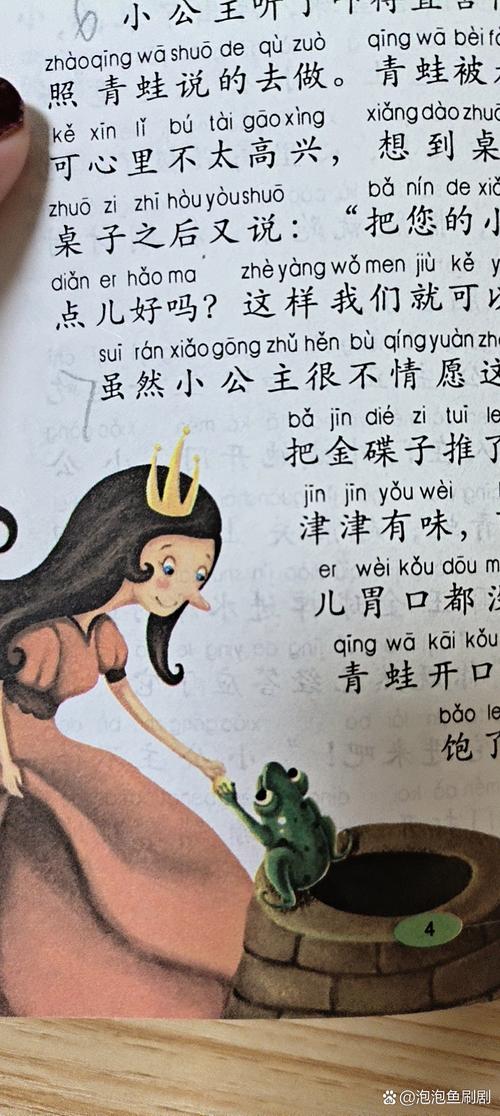

青蛙公主的形象颠覆了传统童话的公主范式,她没有华美的宫殿与侍从,却能用柳条编织战甲,用草药治愈伤痛,这种"大地之女"的特质,折射出俄罗斯农耕文明对实用智慧的推崇,当其他王子嘲笑伊万王子娶了只青蛙时,这种冲突恰恰揭示了表象与本质的永恒命题——真正的价值需要超越视觉的偏见去发现。

伊万王子焚烧蛙皮的举动极具象征意义,这个看似冲动的行为,实则暗示着成长过程中必经的阵痛,俄罗斯心理学家卢里亚的研究表明,斯拉夫民间故事中常出现"破坏-重建"的叙事模式,这实际上是对青少年心理发展规律的隐喻,当王子在懊悔中踏上寻找之旅时,他不仅要找回爱人,更要完成自我认知的重构。

故事中的老巫婆巴巴雅嘎并非传统意义上的反派,她给予的三件法宝——金纺锤、银梭子与铜顶针,分别对应着耐心、专注与坚持三种品质,这种设定体现了俄罗斯教育理念中的"磨难教育"传统,正如莫斯科国立师范大学的民俗课程所示,这些魔法道具实则是现实教育工具的象征转化。

现代课堂的故事重构

在莫斯科第356学校的实践案例中,教师将故事改编成沉浸式戏剧,学生们用环保材料制作青蛙头饰,用编程技术模拟魔法效果,这种跨学科教学不仅重现了故事场景,更让儿童在创造中理解"蜕变"的实质,12岁的玛莎在日记中写道:"原来每个'丑陋'的外表里,都住着等待被发现的公主。"

圣彼得堡教育研究院的对比实验显示,接受民间故事教学的学生在抗挫折能力测试中得分提高23%,当孩子们扮演寻找公主的伊万王子时,他们必须解决故事中的三道谜题:如何用自然材料搭建桥梁?怎样用有限资源准备盛宴?这些看似游戏的任务,实则培养了资源整合与创新思维能力。

在数字化时代,青蛙公主的故事在虚拟现实中获得新生,喀山的技术团队开发了交互式教育软件,学生可以通过AR技术观察青蛙的生理结构,同时解锁故事中的魔法谜题,这种古今融合的教学方式,让传统智慧焕发出新的生命力,据统计,使用该软件的班级在科学课成绩上提升了17%。

跨文化视野下的教育对话

将青蛙公主与格林童话中的《青蛙王子》对比,会发现显著的文化差异,德国版本强调契约精神,而俄罗斯故事更注重内在成长,这种差异体现在教育理念上,德国重规则训练,俄罗斯尚灵性启迪,北京师范大学的比较研究显示,这种文化特质直接影响着两国儿童的人格塑造方向。

在中国西南少数民族的"蝴蝶妈妈"传说中,同样存在生命蜕变的母题,但苗族传说更强调族群传承,而俄罗斯故事侧重个人觉醒,这种差异为跨文化教育提供了宝贵素材,成都某国际学校开发的比较文学课程,正是通过解析这些差异培养学生的多元文化理解力。

全球化的教育现场正在发生深刻变革,纽约的进步主义学校将青蛙公主引入社会情感学习课程,学生通过讨论"外表与能力"的关系建立同理心;新加坡的科技中学则用这个故事讲解仿生学原理,这种多元转化印证了经典故事的永恒价值——在不同文化土壤中,都能结出独特的教育果实。

在这个AI渗透教育的时代,《美丽的青蛙公主》依然闪耀着不可替代的人文光辉,它提醒我们,真正的教育不是数据的灌输,而是生命的唤醒,当学生理解青蛙公主的蜕变密码时,他们也在破译自我成长的基因图谱,这个故事最终告诉我们:每个平凡躯壳里都栖息着公主的灵魂,教育的本质就是找到点燃这种灵魂的火种。