在中国传统寓言中,蛤蟆的形象总是与深刻的教育隐喻相伴而生,从《坐井观天》到《癞蛤蟆想吃天鹅肉》,这些流传千年的故事在诙谐表象下,隐藏着值得现代教育者深思的智慧,当我们以教育专家的视角重新审视这些耳熟能详的寓言时,会发现其中蕴含的教育哲学远比表面故事更为深邃。

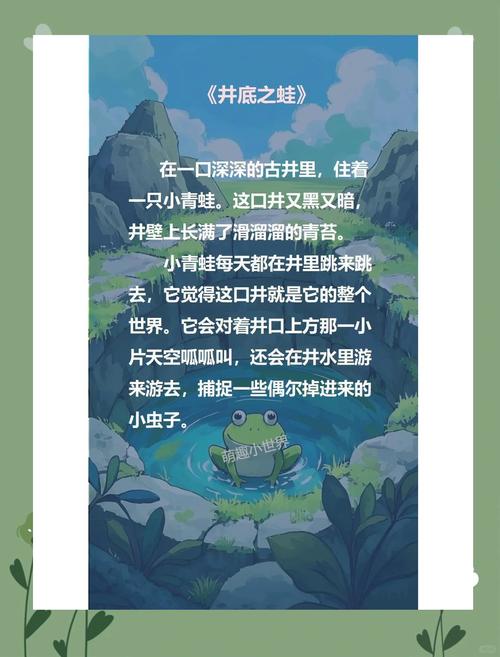

寓言中的教育启示 《庄子·秋水》中"井底之蛙"的典故,生动展现了认知局限对个体发展的制约,那只终日困于方寸之间的蛤蟆,其世界观的形成完全受制于生存环境,这种现象在当代教育中依然存在:当学生被困在标准化考试的"深井"中,他们的认知边界往往被限定在教材框架内,2021年某教育机构对3000名中小学生的调查显示,有68%的学生无法准确描述课本知识以外的相关领域,这种现象与寓言中的认知局限惊人相似。

但故事的转折往往出现在"天鹅"这个意象出现时,在传统解读中被视为"非分之想"的象征,实则蕴含着突破性思维的教育价值,加拿大教育学家约翰·米勒在《整体课程论》中指出:"任何看似不切实际的幻想,都可能成为突破思维定式的钥匙。"当我们将"想吃天鹅肉"解读为对未知领域的探索欲望时,这种被传统观念否定的行为,恰恰是创新思维的萌芽。

教育中的"井口"现象 现代教育体系中的"井口效应"表现在多个层面,标准化评估体系如同井口的圆框,将学生的成长轨迹规训为单一维度,某重点中学的跟踪调查显示,超过40%的特长生在升学压力下被迫放弃特长训练,这种"削足适履"的现象正是当代教育困境的写照,更值得警惕的是,教育者的认知局限往往成为新的"井壁",当教师固守既定教学模式,其本身就会不自觉地成为限制学生视野的"井沿"。

在浙江某实验小学的课堂改革中,教师通过"井外世界"项目式学习,带领学生将寓言场景具象化,学生们通过制作"井口望远镜"、设计"飞天装置",在跨学科实践中打破学科界限,这种教学创新使学生的综合能力评估得分提升了27%,印证了突破认知边界的重要性。

引导"破茧成蝶"的教育策略 认知突围需要系统的教育策略支持,新加坡教育部推行的"少教多学"理念,强调将课堂从知识灌输转变为思维训练场域,具体实践中,教师通过设置"认知冲突"情境,引导学生质疑既定结论,例如在解析"坐井观天"时,有教师提出:"如果井底安装潜望镜,青蛙的认知会发生什么变化?"这种提问方式有效激活了学生的批判性思维。

跨学科教育是打破认知壁垒的关键路径,北京某中学开发的"寓言新解"课程,融合文学、物理、生物等多学科视角,学生在分析蛤蟆的生理结构时,同步研究两栖动物生态;在探讨"飞天"可能性时,引入空气动力学原理,这种立体化教学使知识获取效率提升了35%,更重要的是培养了学生的整合思维能力。

现代教育的挑战与突破 在数字化转型的今天,教育者面临双重挑战:既要防止技术成为新的"认知井壁",又要善用工具拓展教育边界,某在线教育平台的实验表明,过度依赖虚拟现实技术的学生,其现实问题解决能力反而下降12%,这警示我们:技术应用必须服务于教育本质,而非制造新的认知囚笼。

未来教育的关键在于培养"破壁者"思维,芬兰教育改革的经验值得借鉴:通过取消学科界限、推行现象教学,学生从"知识接收者"转变为"问题解决者",这种转变的本质,是将教育目标从"装满水桶"转向"点燃火焰",正如那只最终跃出井口的蛤蟆,在探索未知的过程中实现认知的飞跃。

从井底到天空的距离,丈量着教育改革的深度,蛤蟆的故事提醒我们:真正的教育不是塑造符合标准的"井底居民",而是培养敢于突破认知边界的"破壁者",当我们的课堂能够包容"想吃天鹅肉"的勇气,当我们的教育体系能够提供"跃出井口"的阶梯,那些曾被视作荒诞的幻想,终将成为照进现实的创新之光,在这个充满不确定性的时代,或许我们更需要这样的教育智慧:不是告诉学生天空有多高,而是教会他们如何生长出自己的翅膀。